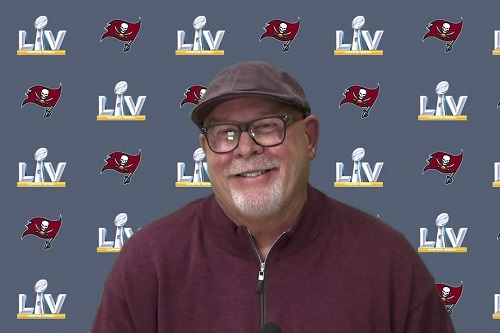

All’epoca pareva essere un discorso come tanti, di quelli che nascono con ovvietà da una qualsiasi chiacchiera sentita presso il bar dove si lavorava nel medesimo mentre dove ci si divideva tra aula e campo di football collegiale. Correva allora la prima metà degli anni settanta, Bruce Arians era titolare del ruolo di quarterback dei Virginia Tech Hokies e durante le ore timbrate presso quel locale partecipava alle conversazioni che inconsciamente avrebbero formato la sua futura filosofia di vita, che più avanti avrebbe applicato anche al suo adorato football. Per ottenere è necessario rischiare, se non si è disposti ad accettare il possibile risvolto negativo di una decisione audace non si potrà mai gustarne il sapore positivo in caso di riuscita: l’head coach contraddistinto dal kangol che da anni ne copre la pelata ha plasmato il suo amore per la disciplina proprio in questo modo, costruendosi una carriera solida ma spesso sottovalutata che ha preso la svolta decisiva solamente in concomitanza di eventi casuali, ponendo fine a quell’ingiusta e scomoda permanenza sotto il radar di tutto il circolo Nfl.

Il Super Bowl vinto qualche ora fa al timone dei Tampa Bay Buccaneers rappresenta il traguardo più ragguardevole per una persona che ha dedicato gli esatti due terzi della sua esistenza ad allenare, e la corsa non finisce certo qui. Per raggiungerlo Arians non solo ha dovuto insaporire la vicenda con una congrua dose di rischio, ma si è dovuto reinventare alla non più tenera età di sessantotto anni, quando le abitudini maggiormente radicate tendono a voler sempre e comunque prevalere sul resto. Ha scommesso su una posta molto alta, come ha sempre fatto: ha corteggiato Tom Brady fino a convincerlo che la convergenza tra il talento di The Goat e la modalità win now plasmata attorno ai Buccaneers avrebbe funzionato al primo tentativo, si è tuffato nel nuovo mondo fatto di distanze sociali e sessioni lavorative affrontate attraverso lo schermo di un portatile riuscendo nel compito principe per qualunque head coach, quello di creare un clima famigliare all’interno di un’organizzazione numericamente enorme rispetto a tutti gli altri sport di squadra, creando sintonia e struttura con un quarterback iper-titolato ma motivato dalla sfida del dover ingurgitare nuovi concetti e termini offensivi dopo due decadi spese sotto le direttive di Bill Belichick, una scommessa enorme che ha messo la franchigia della Florida in una posizione di pressione sin dal primo kickoff stagionale in mezzo a mille incertezze, su tutte un campionato da affrontare sotto i rigidi protocolli imposti dalla Nfl per limitare il procrearsi della temibile pandemia globale.

Il Super Bowl vinto qualche ora fa al timone dei Tampa Bay Buccaneers rappresenta il traguardo più ragguardevole per una persona che ha dedicato gli esatti due terzi della sua esistenza ad allenare, e la corsa non finisce certo qui. Per raggiungerlo Arians non solo ha dovuto insaporire la vicenda con una congrua dose di rischio, ma si è dovuto reinventare alla non più tenera età di sessantotto anni, quando le abitudini maggiormente radicate tendono a voler sempre e comunque prevalere sul resto. Ha scommesso su una posta molto alta, come ha sempre fatto: ha corteggiato Tom Brady fino a convincerlo che la convergenza tra il talento di The Goat e la modalità win now plasmata attorno ai Buccaneers avrebbe funzionato al primo tentativo, si è tuffato nel nuovo mondo fatto di distanze sociali e sessioni lavorative affrontate attraverso lo schermo di un portatile riuscendo nel compito principe per qualunque head coach, quello di creare un clima famigliare all’interno di un’organizzazione numericamente enorme rispetto a tutti gli altri sport di squadra, creando sintonia e struttura con un quarterback iper-titolato ma motivato dalla sfida del dover ingurgitare nuovi concetti e termini offensivi dopo due decadi spese sotto le direttive di Bill Belichick, una scommessa enorme che ha messo la franchigia della Florida in una posizione di pressione sin dal primo kickoff stagionale in mezzo a mille incertezze, su tutte un campionato da affrontare sotto i rigidi protocolli imposti dalla Nfl per limitare il procrearsi della temibile pandemia globale.

Arians ha corso anche questo rischio, ben sapendo a cosa sarebbe potuto andare incontro. Non era solo una mera questione di età, un aspetto che lo avrebbe conseguentemente esposto maggiormente al pericolo di infettarsi rispetto ai molti colleghi più giovani, perché c’è pur sempre da considerare una storia che parla di una doppia lotta vinta contro il cancro, che in primo luogo ne aveva toccato la prostata nel 2007 per poi ripresentarsi in un rene dieci anni dopo, provocando un ritiro dalla linea laterale che si sarebbe successivamente rivelato solo temporaneo, ma all’epoca certamente necessario. Proprio la malattia grave, stavolta di un collega ed amico quale Chuck Pagano, aveva rappresentato la svolta di una carriera trascorsa in totale devozione all’insegnamento delle più minuziose complessità di un reparto offensivo, andando involontariamente ad esporre Arians nei meritati panni di head coach, un compito portato a termine con grande successo e con la salute del suo superiore sempre nel cuore. Quel 2012 sarebbe stato eccezionale, anzitutto perché Pagano avrebbe poi vinto la sfida contro la leucemia, ed in secondo luogo in quanto i Colts avrebbero raggiunto i playoff nell’anno da matricola di Andrew Luck, che avrebbe usufruito dei preziosi insegnamenti di uno specialista nella coltivazione del quarterback-franchigia, già reduce da ottimi risultati dopo aver forgiato i primissimi anni di carriera di Peyton Manning e Ben Roethlisberger.

L’esperienza di Indianapolis gli aveva aperto la strada verso l’assunzione in Arizona, la prima grande occasione della sua vita professionistica, che fra un siluro e l’altro scagliato in profondità dal rinato Carson Palmer avrebbe riscritto alcuni tra i più importanti record di una squadra di fama perlopiù perdente. Gli attuali Tampa Bay Buccaneers nascono proprio dalle ceneri di quei Cardinals dalle grandi potenzialità, interrotte solamente dalla miriade di infortuni occorsi nella stagione 2014 rovinando una partenza accompagnata da un bilancio di 9-1 ed una prematura uscita di scena alla Wild Card, soffrendo in seguito l’eliminazione ad un passo dal sogno nel Championship Nfc perso contro i Panthers dopo una regular season il cui 13-3 aveva rappresentato il miglior record di sempre in Arizona.

L’esperienza di Indianapolis gli aveva aperto la strada verso l’assunzione in Arizona, la prima grande occasione della sua vita professionistica, che fra un siluro e l’altro scagliato in profondità dal rinato Carson Palmer avrebbe riscritto alcuni tra i più importanti record di una squadra di fama perlopiù perdente. Gli attuali Tampa Bay Buccaneers nascono proprio dalle ceneri di quei Cardinals dalle grandi potenzialità, interrotte solamente dalla miriade di infortuni occorsi nella stagione 2014 rovinando una partenza accompagnata da un bilancio di 9-1 ed una prematura uscita di scena alla Wild Card, soffrendo in seguito l’eliminazione ad un passo dal sogno nel Championship Nfc perso contro i Panthers dopo una regular season il cui 13-3 aveva rappresentato il miglior record di sempre in Arizona.

Eppure, nulla della cavalcata di Tampa Bay somiglia nemmeno da vicino all’esperienza vissuta nel deserto. Fino alla dodicesima settimana di gioco i Bucs sembravano più che altro un treno in procinto di deragliare sgretolandosi dinanzi all’enorme peso delle aspettative, esponendo con preoccupante chiarezza la loro distonia offensiva causata da meccanismi che funzionavano correttamente e congiuntamente solo ad intermittenza, ed una difesa troppo facilmente perforabile nelle secondarie. All’epoca Brady nemmeno sembrava un degno successore di Palmer, il quale sapeva almeno infilare alla perfezione tutti quei palloni profondi che Arians gli metteva a disposizione quale opzione alternativa rispetto all’ottenimento di un primo down, seguendo costantemente il mantra secondo il quale con l’occasione propizia la si spara lunga e fine delle comunicazioni. La squadra non aveva ritmo o cominciava ad acquisirlo con troppo ritardo, subendo un parziale di 59-7 sommando i primi quarti di una successione che aveva inglobato ben sei partite, scatenando discussioni tanto superflue quanto inutili riguardo l’effettiva simbiosi tra quarterback ed allenatore mentre le dirette rivali della Nfc prendevano la corsia di sorpasso con sempre maggiore agilità.

Ci si è chiesti spesso, talvolta con un briciolo di legittimità, se questa squadra improvvisamente classificatasi quale ideale porto di attracco proprio grazie al fascino dell’acquisizione di Brady, potesse in realtà competere con le dirette concorrenti per il Super Bowl. Invece Arians non ha mai perso la salda guida di quel timone, nemmeno davanti alla tempesta rappresentata dall’1-3 con cui i suoi ragazzi erano usciti dall’umiliante scontro con i Saints, perso per 38-3. e dalla doppia sconfitta con Rams e Chiefs, due episodi che avevano livellato – e non poco – le future aspettative. E’ da rintracciare proprio qui la genesi dei neo-campioni Nfl, poi capaci di inanellare otto vittorie consecutive consacrando il loro ingresso nella forma ideale nel momento che contava più degli altri, facendo comprendere come in realtà ci fosse semplicemente bisogno di tempo per una compagine che aveva ottenuto i servigi del più grande di sempre, vero, ma che non aveva goduto della possibilità di farlo inserire in circostanze per lui inedite fino alla metà di agosto, senza possibilità di frequentare le sessioni primaverili che così tanto utili sono per conoscere allenatori, ricevitori, e tutto il resto della ciurma, sostituendo tutto con difficoltose relazioni a distanza.

Ci si è chiesti spesso, talvolta con un briciolo di legittimità, se questa squadra improvvisamente classificatasi quale ideale porto di attracco proprio grazie al fascino dell’acquisizione di Brady, potesse in realtà competere con le dirette concorrenti per il Super Bowl. Invece Arians non ha mai perso la salda guida di quel timone, nemmeno davanti alla tempesta rappresentata dall’1-3 con cui i suoi ragazzi erano usciti dall’umiliante scontro con i Saints, perso per 38-3. e dalla doppia sconfitta con Rams e Chiefs, due episodi che avevano livellato – e non poco – le future aspettative. E’ da rintracciare proprio qui la genesi dei neo-campioni Nfl, poi capaci di inanellare otto vittorie consecutive consacrando il loro ingresso nella forma ideale nel momento che contava più degli altri, facendo comprendere come in realtà ci fosse semplicemente bisogno di tempo per una compagine che aveva ottenuto i servigi del più grande di sempre, vero, ma che non aveva goduto della possibilità di farlo inserire in circostanze per lui inedite fino alla metà di agosto, senza possibilità di frequentare le sessioni primaverili che così tanto utili sono per conoscere allenatori, ricevitori, e tutto il resto della ciurma, sostituendo tutto con difficoltose relazioni a distanza.

Arians ha vinto il Super Bowl correggendo le tendenze negative di squadra nel momento più opportuno del campionato. L’efficienza di Brady è migliorata esponenzialmente a partire dall’inizio di questo ciclo di imbattibilità, permettendogli di collezionare 22 passaggi da touchdown contro soli 4 intercetti, 3 dei quali lanciati in un’unica partita, un segno della rinnovata fiducia nel rapporto tra il quarterback e Byron Leftwich, allenato da Bruce ai tempi di Pittsburgh, al quale erano state delegate tutte le chiamate offensive sgravandosi di responsabilità non più utili alla causa. La difesa si è trasformata in una macchina da turnover appoggiandosi alle strategie elaborate da Todd Bowles, un altro segno di lealtà verso il passato dato che ai tempi dell’università di Temple giocava proprio per Arians ed era già stato il suo defensive coordinator ai Cardinals, spianando allora un percorso che gli avrebbe consentito di diventare il capo-allenatore dei New York Jets. La corsa dei Bucs è stata possibile grazie a questi due fattori presi in egual misura, rendendosi conto che non serviva un Brady da 400 yard costanti per vincere ma era sufficiente produrre le giocate profonde necessarie per colpire in determinati momenti della gara, ed aggiustando un reparto difensivo che ha dimenticato i lapsus della prima parte abbondante del cammino per cominciare ad incidere seriamente, trovando nell’immenso Devin White un giovane leader grintoso e ricco di talento fisico, e nella lunga serie di defensive back scelti negli ultimi tre anni un gruppo di ragazzi in grado di portare finalmente a casa qualche intercetto, mietendo vittime illustri quali Drew Brees e Aaron Rodgers proprio in occasione della grande cavalcata di Tampa, corsara in tutte e tre le gare di playoff disputate prima di questo storico Super Bowl casalingo.

Bruce Arians, con classe, ha ribaltato tutti i complimenti ricevuti verso assistenti e giocatori dando loro ampie responsabilità per il secondo titolo assoluto della storia dei Buccaneers, ma conosce perfettamente i suoi meriti. Il ruolo di capo-allenatore passa certamente da questioni tattiche rilevanti, ma non va mai dimenticata la forte componente motivazionale che bisogna essere in grado di trasmettere ai propri giocatori, gestendo ogni singolo dettaglio riguardante la franchigia. Ha creduto ed avvallato le operazioni svolte dal general manager Jason Licht, tra le quali il determinante ritorno in campo di Rob Gronkowski, fiducioso che il rapporto con Tom Brady non fosse arrugginito e che sarebbe risultato determinante per l’esperienza in postseason. Ha accettato la sfida di firmare Leonard Fournette dopo che la sua fama si era incrinata a tal punto da essere tagliato da Jacksonville. Ha giocato contro la sorte firmando il bizzoso Antonio Brown, una mina pronta ad esplodere riducendo in frantumi uno spogliatoio da possibile titolo, con la convinzione di riuscire a tenerlo sotto controllo sfruttandone le immutate doti atletiche. Ognuno di questi giocatori ha segnato un touchdown al Super Bowl, rendendo tutte queste scommesse ancora più dolci nel sapore. Proprio come quando Brady aveva lanciato quel missile per Scott Miller pochio secondi prima dell’intervallo del Championship contro i Packers, ignorando ogni convenzione logica del football americano, sputando in faccia a quel concetto di conservativo che mai in vita lo ha rappresentato.

Bruce Arians, con classe, ha ribaltato tutti i complimenti ricevuti verso assistenti e giocatori dando loro ampie responsabilità per il secondo titolo assoluto della storia dei Buccaneers, ma conosce perfettamente i suoi meriti. Il ruolo di capo-allenatore passa certamente da questioni tattiche rilevanti, ma non va mai dimenticata la forte componente motivazionale che bisogna essere in grado di trasmettere ai propri giocatori, gestendo ogni singolo dettaglio riguardante la franchigia. Ha creduto ed avvallato le operazioni svolte dal general manager Jason Licht, tra le quali il determinante ritorno in campo di Rob Gronkowski, fiducioso che il rapporto con Tom Brady non fosse arrugginito e che sarebbe risultato determinante per l’esperienza in postseason. Ha accettato la sfida di firmare Leonard Fournette dopo che la sua fama si era incrinata a tal punto da essere tagliato da Jacksonville. Ha giocato contro la sorte firmando il bizzoso Antonio Brown, una mina pronta ad esplodere riducendo in frantumi uno spogliatoio da possibile titolo, con la convinzione di riuscire a tenerlo sotto controllo sfruttandone le immutate doti atletiche. Ognuno di questi giocatori ha segnato un touchdown al Super Bowl, rendendo tutte queste scommesse ancora più dolci nel sapore. Proprio come quando Brady aveva lanciato quel missile per Scott Miller pochio secondi prima dell’intervallo del Championship contro i Packers, ignorando ogni convenzione logica del football americano, sputando in faccia a quel concetto di conservativo che mai in vita lo ha rappresentato.

No risk it, no biscuit. E stavolta il biscotto giunto sul piatto è quello più grande di tutti.

Davide Lavarra, o Dave e basta se preferite, appassionato di Nfl ed Nba dal 1992, praticamente ossessionato dal football americano, che ho cominciato a seguire anche a livello di college dal 2005. Tifoso di Washington Redskins, Houston Rockets, L.A. Dodgers e Florida State Seminoles. Ho la fortuna di scrivere per questo bellissimo sito dal 2004.

One thought on “No risk it, no biscuit: Bruce Arians esulta sopra il tetto del mondo”