Look in my eyes, what do you see? Cantavano i Living Colour. Cult of personality.

Isaiah Thomas il culto della propria personalità lo osserva da tempo, da quando serpeggiava tra i playground di Seattle in mezzo a gente alta il doppio di lui. Forse ci è persino nato; d’altra parte, quando ti cuciono addosso quel nome, devi fare di necessità virtù. Quel che gli mancava era convincere gli altri.

Non rientra nei piani di reclutamento dei college di primissimo piano, si accasa ai Washington Huskies di Lorenzo Romar. Poi lo scelgono al draft NBA ma con l’ultimo posto disponibile, il numero 60.

Troppo basso, poco altruista, forse anche un piantagrane. Transita dai Kings ai Suns e infine come sesto uomo ai Celtics in quella che sembra una trade di secondo piano.

La sua autostima non vacilla ma la considerazione del pubblico sì. Serve un colpo di scena per risollevarla. A febbraio 2017 possiamo affermarlo senza timore di smentita: Isaiah, ci hai convinti.

Costruire un culto della personalità è un’operazione difficile, un processo nel senso hinkiano del termine. Mostri al mondo ciò che sai fare, ma al contempo crei un campo di distorsione della realtà; chi ci finisce dentro ti vede in potenza, attraverso il filtro della narrativa con cui ti sei descritto. Più è potente e ricca di simboli, più le vittime restano irretite.

A Isaiah Thomas mancava quello, un tratto distintivo diverso dalla bassa statura. Non si accontentava di essere uno dei little guy più forti di sempre, tantomeno di identificarsi con l’altro Isaiah. Voleva un posto nel gotha della franchigia più titolata della lega e l’elezione tra i grandi dell’NBA contemporanea.

Un paio di mesi dentro la stagione, superate un paio di noie fisiche, Isaiah lancia l’esca e tutti abboccano, stampa compresa. Scriviamo con l’amo ancora ben incastrato sulla guancia, mentre boccheggiamo come carpe fuori dall’acqua.

Ora raccontiamo di Thomas come il giocatore che chiude le partite, quello col ghiaccio nelle vene. È il miglior realizzatore del campionato nel quarto parziale di gioco, lui lo sottolinea col gesto dell’orologio ma non ha bisogno di imitare Damian Lillard, il suo soprannome se l’è guadagnato ed è pure uno dei più cool degli ultimi anni: parafrasando il Trono di Spade, Isaiah Thomas è The King in the Fourth.

Oltre al personaggio, finalmente abbastanza succulento da sfamare i media, c’è tanta sostanza. Un miglioramento graduale che raggiunge il picco nell’anno più importante della carriera, quello della conferma. 29.7 punti di media, sette in più dello scorso anno che gli valgono il secondo posto sul podio dei realizzatori, e anche gli assist e le percentuali sono al massimo in carriera.

Dall’arco si attesta sul 38.5%, in area siamo sul 52.5% che sale di altri quattro punti percentuali nei pressi del ferro; uno scenario asimoviano per uno che non arriva ai sei piedi. La percentuale effettiva registra uno scintillante 54.7%.

Difficile spiegare un simile incremento per un giocatore giovane ma già tecnicamente maturo. La differenza devono farla le motivazioni, l’onore di giocare in una città che ama la pallacanestro quanto lui e ne apprezza l’indole combattiva.

Come quando, all’esordio di due anni fa, si fece cacciare dal campo contro i Lakers. Lui riparava negli spogliatoi a testa bassa ma un membro dello staff lo invitò a tirare su il mento. “A Boston ti ameranno per questo”, gli disse.

Tra le fortune di Isaiah c’è anche il sodalizio con un coach che sembra in grado di trasformare in oro quel che tocca. Quando la dirigenza affidò la squadra a Brad Stevens, giovanissimo e appena uscito da Butler, si aspettavano di pazientare tra anni di lottery invece stiamo già discutendo di come i Celtics dovrebbero armarsi per ambire al titolo.

Al suo arrivo in Massachussets si temeva che Thomas fosse un cattivo compagno di squadra, complicato da gestire, ma gli anni nel vespaio dei Kings non avevano giovato alla sua reputazione.

Con Brad Stevens il rapporto è onesto e aperto, Isaiah non sa stare con la bocca chiusa e ama la possibilità di esprimere le sue idee.

C’è un episodio che lo mostra con singolare evidenza. Lo scorso gennaio i Celtics sono appaiati con gli Hawks, mancano pochi secondi. Stevens sta per chiamare il timeout ma Thomas si sbraccia per fermarlo. Ha già la palla in mano e vuole deciderla lui.

Lascia scorrere il cronometro, si libera della marcatura di Bazemore e segna dalla media, il tutto come fosse la cosa più facile del mondo. Se il suo tiro si fosse stampato sul ferro forse staremmo parlando di un’altra storia, ma a fine partita i due si scambiano commenti sdolcinati.

“Il nostro coach è il migliore a disegnare schemi quindi avremmo vinto comunque, non voglio mentirvi” disse Thomas ai microfoni dei giornalisti.

“Appena mi ha fatto segno di no mi sono tirato indietro”, ha chiosato Stevens. “Gli ho detto: vai e vinci la partita”. Va da sé che due interpreti differenti non avrebbero reagito con la stessa cortesia.

https://www.youtube.com/watch?v=W4K7nKW6sDg

Smancerie a parte, i Celtics hanno un progetto tecnico che funziona, esasperando i concetti già esplorati nella stagione scorsa. Non più tardi degli ultimi playoff i verdi si schiantavano sui solidi Hawks abili nell’ingabbiare lo stesso Thomas nelle sue zingarate nel pitturato. Quando riusciva a evadere faceva la parte del leone, come coi 42 punti di gara 3, ma più spesso faticava a generare spazio e ritmo per i compagni.

Ora Thomas viaggia a colpo sicuro, agevolato dalla compagnia di un cestista senziente come Al Horford (suo principale assistman) e teleguidato dai principi fluidi di Brad Stevens, votato anima e corpo al pace and space che sta facendo le fortune dei Warriors: ottenere vantaggi, allargare il campo, tirare da 3.

Boston soffre a rimbalzo, non è un mistero, ne catturano l’8.6% in meno dello scorso anno, ma analizzando l’andamento del grafico dal 2016 a oggi lo sviluppo dell’idea di Stevens è palese. Su base cento, i Celtics prendono 4.5 tiri in meno; il ritmo è più basso ma la precisione aumenta così come il rating offensivo, di ben 6 punti percentuali.

Statistica debitrice dei tiri dalla distanza: ne tentano il 29.8% in più mentre parlando di realizzazioni il dato sale al 40%, per una percentuale di conversione in leggero aumento. A conferma di un gioco che scorre liscio, piacevole da vedere, ci sono gli assist in crescita del 3.4% e le palle perse in netto calo.

La mappa di tiro di IT evidenzia ottimi risultati nelle poche soluzioni dalla media, la straordinaria abilità di concludere nei pressi del ferro e la mancina caldissima quando può spostarsi sul lato destro

I suoi limiti sono sotto gli occhi di tutti; in difesa, per quanto s’impegni, dovrai sempre pagarne gli scompensi con la puntualità di una tassa. Dati alla mano, nei quarti periodi i Celtics subiscono più punti di quelli che realizzano e viene spontaneo chiedersi fino a quali confini si spinga il regno di Isaiah.

Come ha notato lo stesso Matt Moore di CBS Sports nello stesso articolo in cui sollevava la questione questo non significa che Boston sia più forte con lui in panchina, ma obbliga coach Stevens a studiare i quintetti in funzione della sua stella, in cerca delle formule migliori. Thomas la sua parte la sta già facendo, del resto.

I vari Smart, Crowder, Olynyk, Jerebko, persino il rookie Jaylen Brown beneficiano dell’energia positiva che s’irradia dall’asse Stevens-Thomas e giocano spesso al margine alto delle loro qualità. Una dote degna di un MVP.

Su Brad Stevens restano pochi dubbi che meriti un riconoscimento individuale, la chiamata ad allenare la rappresentazione dell’est all’All Star Game è lì a testimoniarlo. Per Thomas la faccenda è più complessa; con le triple doppie che piovono a Houston e Oklahoma City ha scelto l’anno sbagliato per sfidare i grandi, ma a lui la fiducia non manca. “Dietro Harden e Westbrook ci sono io”, ha detto.

Isaiah Thomas ha preso sul serio il suo soprannome e indossa un sobrio pellicciotto adatto a un soggiorno a Grande Inverno come erede della famiglia Stark. Ah no, c’è una a di troppo: è quell’altro

Qualcosa deve cambiare a Beantown, è un segreto di pulcinella; i Cavs altrimenti resteranno irraggiungibili mentre i Raptors si sono già rafforzati. Isaiah Thomas ha ancora un anno sul suo generosissimo contratto e a fine stagione esigerà un aumento per restare.

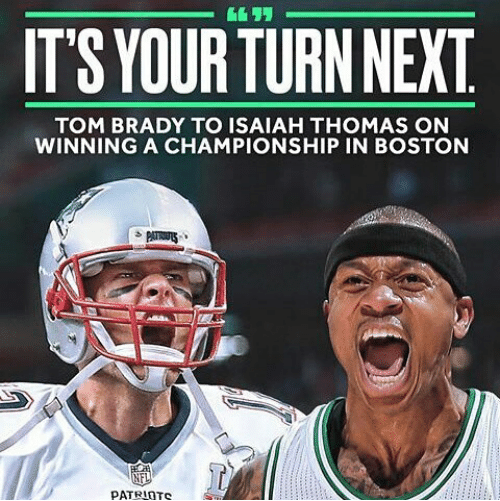

Facile immaginare di quali sirene Ainge udirà la voce. È troppo basso, non ha la stoffa del leader, sa solo segnare, è un’ultima scelta al draft, meglio metterlo sul mercato adesso che il suo valore è al massimo. Oppure potrebbe lasciarsi conquistare, nuovo adepto del culto della personalità eretto da Isaiah Thomas a suon di canestri. Gli sponsor illustri non gli mancano.

Qual è il prezzo da pagare per lanciare i Celtics alla caccia del banner numero diciotto noi non lo sappiamo, né quanti anni ci vorranno, se basterà questo ciclo o sarà necessario aspettarne un altro.

Però, se Isaiah Thomas restasse parte del progetto, avrebbe un che di poetico. Un little guy che si guadagna un busto di marmo nella galleria della città più vincente d’America. Nel libro dei record c’è già scritto il suo nome, ha cancellato quello di John Havlicek con 41 partite consecutive oltre quota 20 punti; già che c’era ha messo la freccia per superare il primato di Larry Bird come media stagionale in maglia verde.

Di sicuro si è già preso un posto nel nostro immaginario, con una forza iconografica che si sperimenta di rado in questa NBA povera di personaggi memorabili. Quando ripenseremo con nostalgia alla pallacanestro degli anni ’10 non dimenticheremo quella volta in cui c’inchinammo e prestammo la nostra spada al King of the Fourth.

Scrittore e giornalista in erba – nel senso che la mia carriera è fumosa -, seguo la NBA dall’ultimo All Star Game di Michael Jordan. Ci ho messo lo stesso tempo a imparare metà delle regole del football.