I Warriors avrebbero volentieri evitato un’altra trasvolata in Ohio, invece hanno dovuto rimettere in fresco lo champagne, lasciare al loro posto i festoni pronti a scendere dal tetto della Oracle Arena e imbarcarsi sull’ennesimo aeroplano della stagione. Ne hanno un altro già prenotato, quello del ritorno, e sperano che almeno stavolta gli ostinati Cavs non li riaccompagneranno a casa. Tutta colpa – ma sarà davvero così? – di Draymond Green e del suo vizietto.

Golden State gioca diversamente senza il suo numero 23, non è un mistero. Le cifre, in questo caso, lo spiegano meglio delle parole.

Alle statistiche offerte da StatMuse aggiungiamo che in quattro partite Green aveva totalizzato un plus/minus di +71, secondo solo al monolitico Iguodala con +116, e garantiva alla sua squadra un +54 con un Offensive Rating di 124.7 negli 85 minuti in cui occupava lo spot di centro. L’essenza stessa della Death Lineup, anche dal punto di vista difensivo. “Ci permette di proteggere il ferro pur giocando piccoli”, sintetizzava Shaun Livingston.

Costretto a quintetti atipici – per lui – e meno efficienti, Kerr riponeva grandi aspettative nella sua batteria di lunghi capeggiata da Andrew Bogut, l’unico in grado di imitare Green nel ruolo di playmaker aggiunto. L’australiano si professava pronto, ma qualcosa è andato storto (oltre al suo ginocchio sinistro, che lo mette a rischio per il prosieguo della serie). Pronti, via e i Cavs lo attaccano sui pick and roll invitandolo al fallo. Il coach distribuisce generosamente i minuti tra i vari Ezeli, Varejao, McAdoo e Speights ma nessuno ha la presenza in campo né l’intelligenza di Bogut. Senza Green a proteggere il ferro e a guidare le rotazioni difensive, Cleveland raggranella 48 punti nel pitturato, 28 in contropiede e tira col 53% complessivo.

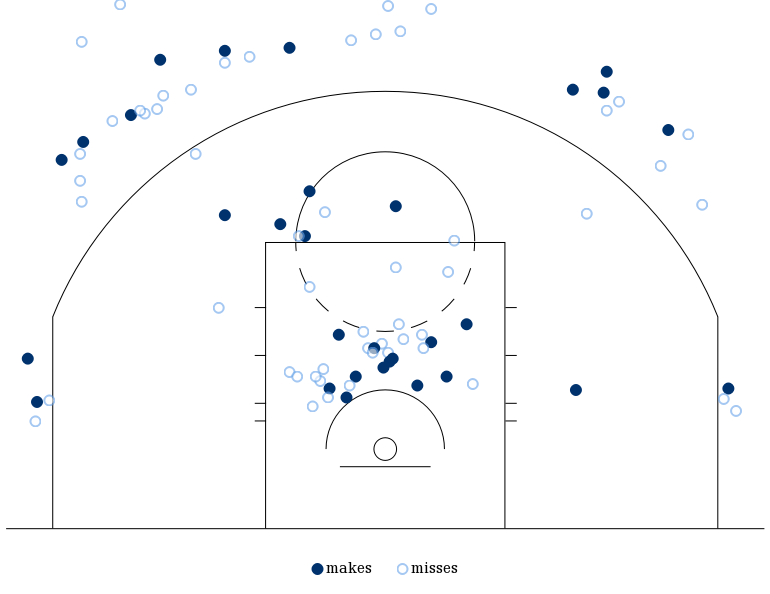

Col quintetto piccolo – ma molto piccolo, Iguodala o Barnes da 5 – le cose vanno un po’ meglio. Il lavoro a rimbalzo è egregio e permette ai Dubs di primeggiare per 43 a 41 sulle spalle del solito, ubiquo Iggy. Già che c’è, come in gara 4 si addossa anche le principali mansioni di regista con 6 assist che spiccano sul totale di 18. Un po’ misero per le abitudini dei Warriors, specie se confrontato con le 17 palle perse. La circolazione di palla non è ai soliti elevatissimi livelli, la qualità dei tiri ne risente e le percentuali calano di conseguenza col passare dei minuti. I 43 tentativi dall’arco bissano il record delle Finals registrato appena due giorni prima, ma i 28 errori s’iscrivono del pari nel libro dei record.

La shot chart dei Warriors di gara 5 è meno piena del solito. Credits: StatMuse

Per una notte Golden State è sembrata quella squadra che i suoi detrattori l’accusano, con poca lungimiranza, di essere; una compagine aleatoria, che vive e muore con la fortuna dei suoi tiratori scelti. Nel primo tempo si tiene in partita con le soluzioni personali di un indiavolato Klay Thompson – 37 eroici punti alla sirena, peccato che dall’altra parte ne mettano 41 per capita -, nel secondo si inabissa con gli inusuali errori di Curry e Barnes. Già, perché, a scanso di equivoci, la difesa di Cleveland non è stata perfetta nemmeno stavolta. Ha giocato più col fegato che con la testa, ha concesso le solite distrazioni, però devi approfittarne. L’MVP a questo giro ha iniziato tiepido e ha finito gelido – rispetto ai suoi standard, ça va sans dire –, ha atteso che la partita venisse da lui anziché entrarci di forza come in gara 4. In un ritornello che è diventato più orecchiabile del tormentone estivo, ogni volta che i Warriors perdono tornano sulla scena le chiacchiere sulla salute dell’MVP; oggi è il turno del suo agopunturista personale e di un tassista dell’Ohio.

L’ondata del terzo quarto non è arrivata, anzi è stata sostituita dall’allungo dei Cavs che li ha traghettati fino alla vittoria finale. Per una volta erano i Warriors il pugile sulle ginocchia, bizzarro quando hai rotazioni ben più profonde, ma Draymond Green serve anche a questo.

Regola l’economia del gioco e degli sforzi, una sorta di simbionte che versa tutto il sudore necessario per percorrere l’extra mile risparmiandolo agli altri.

Poi Cleveland, non si può lasciarlo nell’ombra, ci ha messo del suo. Della prestazione storica di LeBron James e Kyrie Irving si è già parlato.

Qui ci interessa notare che, dopo quattro partite, coach Lue ha deciso di far giocare i suoi Cavs come quelli delle Finals 2015, a dimostrazione che David Blatt magari non aveva il supporto dello spogliatoio, ma di pallacanestro un pochino ne capiva. Inutile far girare la palla o forzare il ritmo contro una difesa ottima nel negare il tiro dall’arco e veloce a innescare il contropiede, meglio perfezionare le spaziature per gli 1vs1.

I passaggi sono pochi, 219, i canestri non assistiti s’impennano fino al 65.9%; non sarà bello, ma piace. O quantomeno funziona. Senza Green a disturbarlo e a tenerlo occupato in difesa James si è scatenato come un bambino nel parco giochi, mentre Klay Thompson, sul divano di casa sua, vede ancora Kyrie che fa canestro nel cestino della spazzatura sfruttando il televisore come tabella.

LeBron si produce nella sua migliore imitazione del collega col 23: difende con successo 4 tiri su 5 nei pressi nel propio canestro

Kevin Love è l’incognita dell’equazione. Reinserito in quintetto per sfruttare l’assenza di Green, non incide e si presume lascerà campo alla statua di cera di Richard Jefferson per un quintetto più versatile in gara 6. Una sua prestazione monstre, tuttavia, è quello che manca ai Cavs per ribaltare una serie comunque difficilissima, e Lue potrebbe anche decidere di giocarsi il tutto per tutto.

Rimandata la festa, Golden State non ha motivo per farsi prendere dal nervosismo. Si giocano il ritorno di Dray lontano da casa, la scarica di adrenalina sarà minore, ma tra i pregi delle truppe di Kerr c’è quello di non conoscere il significato di shooting slump.

A una cattiva prestazione al tiro ne segue sempre una sublime, nonostante il gameplan ignorante rispolverato da Lue c’è da credere che Cleveland continuerà a concedere quelle soluzioni smarcate, a costo di prenderli per sfinimento come un lupo che insegue la preda. Si è già detto di come il tiro dalla distanza sia the great equalizer per eccellenza, sarebbero bastate un paio di parabole a bersaglio e persino gli 82 punti in tandem di James e Irving avrebbero assunto connotati differenti.

Quello che Steve Kerr vorrà evitare a tutti i costi è perdere definitivamente il controllo fisico e mentale di una serie che si è accesa e a cui manca una scintilla per esplodere.

La querelle nata intorno a James e Green ha lasciato strascichi ben più complessi degli emoji che l’hanno commentata sui social media. La prima regola del trash talking (che non è “non parlare del trash talking”) recita: tutto è lecito al di fuori di famiglia, colore della pelle e sesso.

Interpretare dove si collochi la five letter word scelta da Green per apostrofare il collega è una questione squisitamente filologica, su cui illustri esperti dell’argomento si sono già messi all’opera. LeBron ha annunciato che avrebbe preso la high road di fronte alle critiche, attirandosi di fatto altre critiche, ma il mondo di King James è fatto così; Draymond finora ha preferito una strada più bassa, che passa precisamente sotto la cintura.

Un ulteriore flagrant foul o due falli tecnici si tradurrebbero in una seconda squalifica. Ancora una volta, a coach Kerr l’arduo compito di vestire i panni del maestro zen oppure, come estremo rimedio, mandarlo in campo con le mani legate e la bocca cucita. Tutto quel che serve per non mancare all’appuntamento con la storia.

BONUS TRACK: saliamo a bordo del TARDIS in compagnia del Dr. Who per ammirare Shaun Livingston che schiaccia sulla testa di Richard Jefferson in queste pazze Finals del 2005!… ah no, 2016.

Scrittore e giornalista in erba – nel senso che la mia carriera è fumosa -, seguo la NBA dall’ultimo All Star Game di Michael Jordan. Ci ho messo lo stesso tempo a imparare metà delle regole del football.

Non so chi sia più bluff fra Curry che è una guardia sottodimensionata (uno che fa così pochi assist da point-guard c’è solo a S. Antonio e difatti…) o Kerr che non toglie un titolare nemmeno se fa 0-8, 2-15, 3-20… Questi sono tipici peccati di superbia. Inoltre più tiri sbagli più importanti sono i rimbalzi, e invece li piglia tutti Thompson. Contenti loro…

L’unica cosa positiva è che nessuno si sognerà più di paragonare ‘sta squadra ai Bulls. Qui la parte di MJ, per quanto solo nelle ultime due partite, la sta facendo LJ.