19-10. Questo il record degli Utah Jazz della scorsa annata dopo l’All Star Break, il sesto migliore in assoluto. Una coppia di cifre che li poneva improvvisamente sulla mappa della NBA che conta.

La stagione in corso è stata finora più avara di soddisfazioni; nondimeno, i Jazz lottano alla pari con Houston per l’ottava piazza in una Western Conference meno proibitiva di un tempo ma comunque competitiva, con una percentuale di vittorie di poco inferiore al 50%.

La marcia regolare delle truppe guidate da Quin Snyder è passata in sordina, offuscata dai temi più caldi del campionato, eppure la stagione dei Jazz ha tutti i connotati di un piccolo miracolo sportivo se inseriamo nel conto la povertà del talento a disposizione e gli infortuni a pedine chiave della rotazione.

Dante Exum, ad esempio, messo fuori gioco da una rottura del crociato estiva, era stato uno degli uomini della svolta, promosso in quintetto all’alba di quel 19-10.

La sua annata da rookie aveva avuto in verità più ombre che luci, com’era peraltro lecito aspettarsi da un teenager all’asciutto di competizione ad alto livello ritrovatosi con in mano le chiavi di un attacco NBA.

Senza palla, ignorato dalla difesa, tirava con un mediocre 34% dagli angoli. Con la palla dimostrava pesanti lacune nel midrange game; in uscita dal pick and roll perdeva il 46% dei palloni e, quando teneva l’arancia per sé, andava a segno nel 26% dei tentativi. In poche parole, il peggior dato mai registrato in dieci anni.

Nonostante ciò, dall’Australia era arrivato in dote un difensore agguerrito e tentacolare sugli esterni, perfetto partner in crime di Rudy Gobert, noto per la tendenza ad appropriarsi di qualsiasi oggetto sferico transiti nei pressi del ferro.

Mette a referto 2.5 stoppate a partita e limita la squadra avversaria al 40.8% nel pitturato, il migliore della lega per distacco. Una stat line da inflessibile tutore della legge, ma più che al poco vigile ispettore Zenigata il francese somiglia all’inafferrabile Lupin.

Queste le fondamenta su cui i Jazz hanno costruito una difesa tra le più arcigne in circolazione. Gobert è un prodotto grezzo ma sembra il perfetto archetipo del centro contemporaneo, evoluto sul modello di Tyson Chandler.

Un corridore dalle lunghe leve e dai piedi veloci, capace di uscire sui piccoli e tornare a presidiare il pitturato in un unico, fluido movimento. Un atleta esplosivo, che compensa con l’elevazione e il buon senso della posizione il debito che paga in termini di chili nei confronti dei giocatori da post-basso, una specie sempre più rara.

Facile immaginare i GM che lo osservavano con la bava alla bocca mentre battagliava alla pari coi più forti nei Mondiali 2014, impartendo lezioni di francese a Pau Gasol. Nel mentre Dennis Lindsey gongolava, avendolo da poco acciuffato al draft.

Senza Exum a molestare il portatore di palla, la difesa imbastita da Snyder si è fatta ancora più statica e conservativa, imperniata su Gobert. Tanto contenimento, pochi rischi in anticipo e diligenti rotazioni in chiusura. Nel video che segue fa bella mostra tutta la loro perizia; i Rockets finiscono per pasticciare.

Il ritmo è lento. Talvolta esasperatamente lento. L’attacco è farraginoso, fin troppo ordinato, ma ha un suo modo bizzarro di funzionare.

I Jazz prendono pochi tiri ma li segnano con buone percentuali, specialmente dal perimetro. Il che non vuol dire, come suggerirebbero alcuni, che dovrebbero tirare di più; semplicemente, tendono a scegliere soluzioni di qualità.

Nell’epoca dello small ball Quin Snyder punta senza indugi sulle due torri facendo di necessità virtù; gli uomini per giocare il quintetto piccolo non ci sono e per lo stretch four che servirebbe come il pane c’è da attendere la crescita del rookie Trey Lyles.

Enes Kanter era quel tipo di giocatore, e a vedere certe sequenze offensive che sembravano disegnate apposta per lui la sua mancanza si sente, ma la promozione a titolare di Gobert dopo lo scambio con Oklahoma City sta, per ora, pagando buoni dividendi.

L’attacco ingolfato dei Jazz ha accolto come una benedizione l’evoluzione di Derrick Favors, da eterno incompiuto a giocatore finalmente produttivo. Il tocco di Quin Snyder qui è stato decisivo e ha concretizzato, almeno in parte, l’oracolo del GM Lindsey che lo profetizzava come una via intermedia tra Joakim Noah e Serge Ibaka.

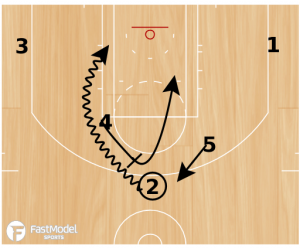

Favors si conferma giocatore da 17+8 e, soprattutto, si dimostra capace di crearsi canestri da solo. Un adattamento notevole per quello che era sbarcato nella lega come un animale da pick and roll, trovatosi però senza un playmaker particolarmente specializzato nell’eseguirlo. Gobert si nasconde diligentemente sulla linea di fondo, per non intralciarlo e fornirgli un’opzione di scarico pur negli spazi congestionati del pitturato.

Favors rolla dopo il blocco e riceve la palla coi tempi giusti. Gobert gli apre la via del canestro e si apposta sulla linea di fondo in attesa dello scarico.

Rodney Hood è l’altra nota lieta della stagione in corso. Tiratore ondivago, scende sul parquet con personalità e intelligenza, e ci sono pure un paio di exploit realizzativi a imbellire il tutto. Il suo fatturato non fa rimpiangere troppo l’infortunio di Alec Burks, l’unico nel backcourt in grado di crearsi buoni tiri dal palleggio.

Quella del playmaker, l’abbiamo sorvolata di passaggio, è una questione annosa. Trey Burke esce ed entra dal quintetto base come attraverso una porta girevole e si può ormai affermare che non abbia confermato le aspettative che lo accompagnavano all’uscita da Michigan. Tende a tirare troppo e male.

Porta aggressività e la leadership con cui trascinava i Wolverines, ma messo di fronte alla competizione della NBA le statistiche suggeriscono che le sue mani sarebbero meglio impiegate nell’industria edile piuttosto che a palleggiare uno Spalding arancione.

Exum si farà, probabilmente, ma la sua dimensione ideale sembra quella del guastatore difensivo. Tra i tanti rumors che suggerivano scambi per arginare l’emergenza la dirigenza dei Jazz si è mossa con cautela.

Senza rinunciare a nessuno dei suoi prospetti ha dato respiro al volenteroso ma impresentabile Raul Neto e si è accaparrata i servizi di Shelvin Mack.

Non un nome di primo pelo, certo, e nemmeno uno che sguazza nel talento, ma il braccio che armava Gordon Hayward ai tempi di Butler ha il physique du rôle per gestire un attacco NBA senza troppe pretese. In attesa di qualcosa di meglio, lo sta già dimostrando nelle sue prime uscite da titolare.

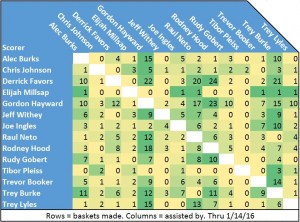

L’ottima tabella, elaborata da Seth Partnow della Nylon Calculus e aggiornata al 14 gennaio, mostra la distribuzione degli assist nei canestri segnati da ogni singolo giocatore. Hayward, in posizione di ala, è il più generoso seguito da Burke, Neto e Hood.

Ad analizzarlo con più attenzione, ci si accorge di quanto sia cambiato l’attacco di Utah dai tempi d’oro di Jerry Sloan. Quin Snyder ha le idee chiarissime e i suoi concetti riflettono una formazione curata da Mike Krzyzewski , Ettore Messina e Mike Budenholzer. Non esattamente gli ultimi arrivati.

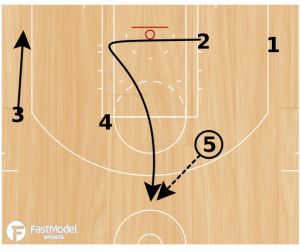

Off-screen e tagli backdoor non sono più i punti culminanti dell’azione, come nella flex offense, bensì elementi fissi dei set. Si muove tanto la palla per far muovere la difesa, alla ricerca del migliore tiro possibile.

La circolazione è spesso sterile ma è l’unica via per creare spaziature degne di questo nome quando non hai esterni che battono il proprio difensore dal palleggio.

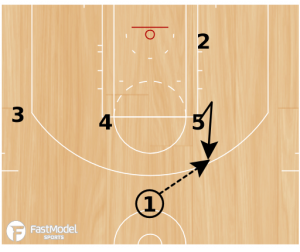

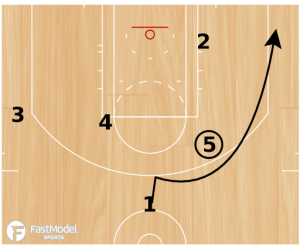

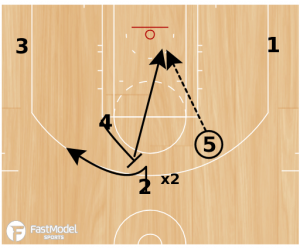

Il playmaking si fa socialista e si sposta dalle guardie alle ali, in assenza di una point guard dominante. Gobert e Favors sono spesso coinvolti nell’azione, per sfruttare le loro discrete doti di passatori, poi lo schema classico prevede un doppio blocco cieco per liberare un esterno in punta. Si insiste con una certa convinzione sul Double Hand-Off spursiano, il passaggio consegnato e il movimento corale tra lunghi e piccoli.

Se la difesa cambia e nega la penetrazione, 2 accetta il mismatch in isolamento mentre 4 e 5 convergono a canestro.

Gordon Hayward è il demiurgo che fa e disfa. Crea vantaggi e li sfrutta. Ha licenza di prendere tiri forzati ma spesso preferisce servire i compagni sopra le braccia protese del diretto difensore. È lui la scommessa vinta che sta alla base del successo dei Jazz, sarà lui la base su cui si dovranno implementare aggiunte e correzioni al roster, qualora la dirigenza volesse puntare in alto. Alla faccia di chi sosteneva che potesse essere tutt’al più un terzo violino, Hayward ha passato l’estate in palestra anziché a rankare su League of Legends, suo videogame preferito, e ora si carica sulle spalle il peso di un’onesta franchigia da playoff.

Tipica azione in cui Hayward crea un vantaggio. Batte il proprio uomo appoggiandosi al brush screen di Gobert e la difesa collassa su di lui. In quest’occasione premierà il taglio del francese servendolo al ferro, ma ci sono anche due comode opzioni di scarico.

Scrittore e giornalista in erba – nel senso che la mia carriera è fumosa -, seguo la NBA dall’ultimo All Star Game di Michael Jordan. Ci ho messo lo stesso tempo a imparare metà delle regole del football.