Nella seconda parte di Regular Season, mentre la candidatura di James Harden per l’MVP prendeva corpo e i Rockets agganciavano addirittura la seconda piazza ad ovest, molti, a Houston, hanno iniziato a crederci, e i primi due turni dei Playoffs non hanno fatto altro che rafforzare il sogno, infrantosi però in Finale di Conference.

Il 4 a 1 subito impartito da Golden State è stato perentorio, e, ora che la stagione dei Rockets si è conclusa, presta il fianco a una serie di domande sulle reali prospettive dei texani.

Ci sono numerosi elementi incoraggianti che non vanno dimenticati sulla scia della depressione da sconfitta: a ben vedere, la Finale di Conference mancava dal 1997, i Rockets hanno in squadra un candidato MVP nel fiore degli anni come James Harden, e la squadra brulica di giocatori che si sono rivelati capaci di crescere con l’occasione.

Houston si è dimostrata una formazione di grande resilienza, capace di vincere 4 delle 5 cinque partite in cui si è trovata con le spalle al muro. La serie contro i Warriors, ha ricollocato nella propria effettiva dimensione una squadra che, per certi versi, è l’esatto opposto dei Los Angeles Clippers.

I californiani hanno le stelle (Griffin e Paul) ma sono stati lasciati per strada dai gregari; Houston ha un supporting cast che gioca con il coltello tra i denti, ma, nel momento cruciale, sono state le stelle a marcar visita.

In Gara 5 ci sono state alcune opportunità per strappare la vittoria, ma Harden ha continuato a litigare con il pallone, mentre Howard bisticciava con tutti gli altri, incluso Jason Terry, reo di non essere scattato abbastanza rapidamente – a 37 anni! – da raccogliere un suo missile terra-aria.

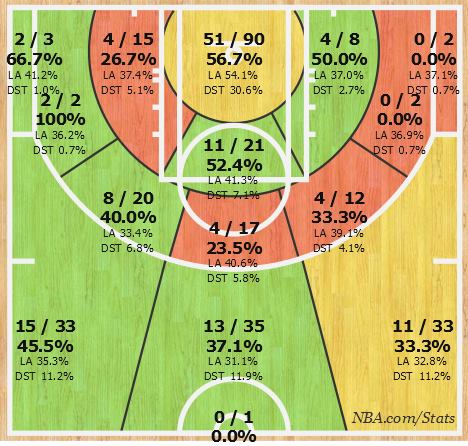

Può sembrare ingeneroso criticare l’irsuto californiano, che pure ha dominato Gara 4 (con tanto di career high per punti segnati, a quota 45), ma vincere una serie è cosa diversa dal prodursi in una grande prestazione individuale, e Harden, per quanto immarcabile, non è imprevedibile, perché predilige in modo evidente la mano sinistra, come denuncia la sua shotchart.

E quante volte Dwight, che ormai dovrebbe essere uno scafato veterano, ha dato un calcio al secchio del latte, che i compagni avevano faticato a riempire?

In Gara 4, microfonato, si è esibito col solito repertorio: “Questa partita ce la dobbiamo prendere noi, non possiamo aspettare che siano loro a regalarcela”, ma poco dopo, si è fatto strappare un rimbalzo da Stephen Curry, e ha suggellato il tutto con un fallo; quando si dice guidare con l’esempio.

https://www.youtube.com/watch?v=SzszeBrAj5s

Sulla soglia dei trent’anni, Howard è questo: un giocatore capace di stoppare dove osano le aquile, di prendere valanghe di rimbalzi, ma anche di pause mentali che provocano palle perse, falli sciocchi e infrazioni; tutte complicazioni per lo staff tecnico, che vorrebbe avere nella propria stella un esempio per i compagni, e non una costante fonte di distrazione.

Se Harden e Howard hanno esposto dei limiti, i cosiddetti comprimari hanno invece buttato il cuore oltre l’ostacolo, giocando da uomini in missione.

Trevor Ariza ha frugato nella spazzatura, segnato, giocato di squadra in attacco e in difesa (dove ha marcato anche Curry). Luke Walton, che con lui ha conquistato uno dei suoi due titoli NBA, aveva avvisato i Warriors, ben conoscendone le qualità, l’intelligenza cestistica e la voglia di vincere. Molti, noi inclusi, avevano pensato che passare da Chandler Parsons ad Ariza fosse stato un passo indietro. Avevamo torto, e Trevor ci ha smentito alla grande.

Anche Jason Terry, dato per bollito, ha giocato dei Playoffs da incorniciare. Ci ha messo il trash-talk, ma anche tanta corsa e impegno, dimostrando ancora una volta grande passione per il gioco.

Non si possono non menzionare Terrence Jones, Corey Brewer e Josh Smith, la pattuglia dei 3 and D tanto cara al GM Daryl Morey, che hanno risposto presente in attacco e dato intensità (ma non sempre tecnica) in difesa, uscendo ingigantiti da una cavalcata memorabile.

I Rockets non sono stati risparmiati dagli infortuni, che hanno colpito Donatas Motiejunas e Patrick Beverley, due assenze rimpiazzate solo parzialmente dall’entusiasmo e dall’applicazione dei panchinari.

James Harden è stato fantastico per tutta la stagione, sistemando un po’ la difesa, e adattandosi in qualche misura all’attacco sabermetrico, e, se qualcuno critica McHale per le non eccelse doti strategiche, non si può tacere che il suo stile, fatto d’esperienza e comunicazione, ha funzionato molto bene sul piano umano, e si è riflesso sulla disponibilità dei giocatori ad adattarsi ad un modo di giocare molto particolare.

Se però l’obiettivo è il Larry O’Brien Trophy, è lecito e doveroso chiedersi quali chances abbia questo roster. Houston è una squadra a metà del guado, con talento, una filosofia di gioco, ma con alcuni problemi d’interpretazione e a un’incostanza riconducibile, almeno in parte, alla dipendenza dal tiro da tre.

Tutto ruota attorno ad James Harden, sublime solista che però non sempre gioca al servizio della squadra, ferma la palla e, soprattutto, predilige uno stile fondato sull’uno-contro-uno. Può andare bene quando si è marcati da J.J. Redick, ma non quando l’avversario alterna Klay Thompson, Andre Iguodala e Draymond Green.

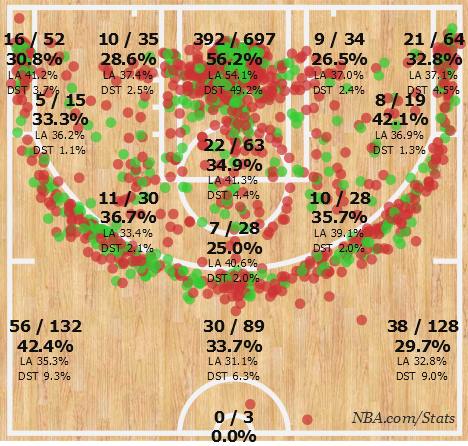

Man mano che Kerr e i suoi giocatori prendevano le misure a Harden, le sue conclusioni si allontanavano dal canestro; se in gara 1 e 2 aveva tirato mediamente da 4.3 metri di distanza dal canestro, in Gara 3 e 4 è passato a 4.8 metri. Senza le sue penetrazioni, i Rockets vivono e muoiono di tiro da 3: nel terzo episodio della serie, il barba ha fatto 2-10 su tiri non contestati ed è arrivata una batosta; in Gara 4, Harden ha fatto 7-11 da tre, ed è stato un trionfo.

Oggi tutti (tranne Phil Jackson, che non ha mancato di rimarcare, forse anche un po’ a sproposito, le difficoltà accusate dalle squadre costruite sulle triple) mirano a integrare il tiro da tre nel proprio attacco, ma la differenza la fa la qualità delle conclusioni, e non il volume.

Questi Rockets si sono gradualmente trasformati in una riedizione degli Orlando Magic del 2009, quelli che, con Dwight Howard sotto canestro e con 4 esterni, raggiunsero le Finali, andando a sbattere contro una formazione che ha controllato il verniciato, così togliendo le penetrazioni che servivano per costruire tiri da tre qualitativi.

Houston, anziché adottare delle contromisure e costruire canestri facili, ha continuato imperterrita a sparare dalla distanza, facendo volume e non qualità.

Le conclusioni dalla lunga distanza non sono una panacea. Le triple efficienti sono quelle costruite razionalmente: prima di tirare, occorre aver mosso la difesa, come fanno i Warriors di quest’anno e gli Spurs dell’anno scorso, squadre dotate di ottimi passatori capaci di mettere palla per terra.

Saltato il sistema, McHale ha sperato nel proprio go-to-guy, James Harden, che mai come in Finale di Conference ha usufruito d’isolamenti in punta e pick-and-roll, diventando però prevedibile e chiudendo Gara 5 con 2-11 e 13 palle perse, record NBA per i Playoffs (ha superato John Williamson, che ne aveva perse 11 al suo esordio nel 1979, segnando però 36 punti).

Anche la difesa di Houston non è impeccabile, e manca tempismo in aiuto; a volte Howard si fa pescare nella terra di nessuno, mentre sul perimetro, i Rockets tendono a separarsi dai tiratori sui blocchi, per poi arrivare a chiudere in ritardo sulle conclusioni di Klay Thompson e di Stephen Curry.

Proponiamo una sequenza di Gara 5, in cui Houston aiuta sul Pick-and-Roll dall’angolo del lato forte, una soluzione che non ha senso tecnico, e che offre la misura del grado di approssimazione difensiva di Houston.

Colpa di Kevin McHale? In parte è certamente così, ma l’ex Celtic è stato chiamato ad allenare secondo una serie di precetti che riassumiamo per comodità col nome di moreyball, mediando tra gli istinti di Harden e l’esigenza di limitare l’uso di long-two e isolamenti (nella serie contro i Warriors ha comunque segnato 31 dei suoi 42 canestri senza assistenza); ha saputo ammorbidire Dwight Howard, convincendolo a rivedere il tipo e la modalità delle ricezioni, ma ha dovuto concedere qualcosa per evitare lo scontro.

Quali sono le opzioni sul piatto del GM Daryl Morey? I Rockets non cederanno (a meno di soprese) le stelle, quindi le alternative sono soltanto due.

La prima è dare fiducia a Kevin McHale, confidando che riesca a convincere i giocatori a lavorare sui propri difetti, e contemporaneamente migliorare il roster attraverso trade e free-agency.

La seconda opzione è il licenziamento dell’allenatore, che potrebbe essere giustificato se Morey ritenesse giunto il momento di sostituirlo con qualcuno più affine alle proprie idee.

McHale non è un drago della tattica, ma allena con buon senso dall’alto di un’esperienza invidiabile. Stabilire dall’esterno se i limiti dei Rockets vadano imputati a lui o ai giocatori (piuttosto che equamente divisa) è un esercizio di presunzione, ed è più interessante cercare di capire quali siano i margini di miglioramento di Houston.

A trent’anni, Dwight è una stella con un ingombrante bagaglio di problemi che difficilmente troveranno soluzione.

Anche Harden ha pecche che si sono consolidate nel tempo: è un difensore modesto, lavora poco per i compagni, e, andando a memoria, non ricordiamo sue hustle plays.

Houston è legata a questi due giocatori, nel bene e nel male; non ha senso esaltarsi quando i tiri folli di Harden entrano, e criticarlo quando gli escono, così come non ha senso complimentarsi con Dwight per l’atteggiamento scanzonato, e poi criticarlo perché nei Playoffs non sa stare sul pezzo.

Morey dovrà guardarli negli occhi, e capire se, con loro due al comando, si può davvero ambire al titolo NBA.

In fondo, perdere è un passaggio necessario per diventare grandi; tolti Magic Johnson, Larry Bird, Bill Russell e Tim Duncan, gli altri (da Kobe a Jordan, da Shaq a Nowitzki) hanno raggiunto la catarsi della vittoria solo dopo aver assaggiato la sconfitta.

Se per Dwight è probabilmente tardi, James Harden deve continuare sulla strada intrapresa un anno fa. È cresciuto in difesa, ma non basta.

Nessuno chiede a una star che porta così tanto peso in attacco di difendere ventre a terra per 48 minuti; anche Jordan e Bryant, negli anni della maturità, spesso si limitavano all’assignment, ma erano capaci d’ispirare i compagni, buttandosi su un pallone vagante, chiedendo al coach di marcare l’avversario più forte.

Harden adora giocare di fioretto, far il segno del “I’m cooking”, ma in certe situazioni è indispensabile sporcarsi le mani. Il Barba chiude la serie con 28.4 punti di media, 7.8 rimbalzi, 6.4 assist e il 46% dal campo, ma non ha dato l’impressione d’aver lasciato tutto quello che aveva sul parquet.

Al netto di queste considerazioni sulle stelle, l’anno prossimo i Rockets ritroveranno Donatas Motiejunas e Beverley, due “pezzi” importanti, il primo per l’attacco, e il secondo soprattutto in difesa, che interpreta con spirito corsaro.

Al contrario del proprietario Leslie Alexander, non pensiamo che, con loro in campo, l’esito della serie contro Golden State sarebbe stato radicalmente diverso, ma certamente un anno assieme in più, la crescita di Terrence Jones e di Donatas, aiuteranno i Rockets negli obiettivi fissati da Kevin McHale: migliorare a rimbalzo, e nei movimenti offensivi.

Morey proverà a rifirmare i giocatori della second-unit in scadenza: Jason Terry, Corey Brewer (entrambi intenzionati a restare), Patrick Beverley, K.J. McDaniels (tutti e due restricted free agent) e Josh Smith, che a Houston ha ritrovato ruolo e identità, smarrite nel disastro di Detroit.

In alternativa, potrà usare i quasi 9 milioni di spazio per aggiungere un free agent, magari ricorrendo ad un sign-and-trade, nella speranza che Capela e Nick Johnson diventino giocatori di rotazione importanti fin da subito.

Daryl Morey ha dimostrato di sapersi muovere con intelligenza e spregiudicato coraggio (l’estate scorsa, una volta intravista la possibilità di arrivare a Chris Bosh, non ha esitato a scaricare Omer Asik e Jeremy Lin), ed è lecito attendersi che, anche quest’estate, Houston si muova aggressivamente.

I veri miglioramenti dei Rockets però, coincideranno con quelli di James Harden. Se farà ordine nel proprio gioco scendendo in campo con la cieca determinazione di chi vuole l’anello sopra ogni cosa, allora sì, Fear The Beard diventerà un concetto di stretta attualità anche a giugno.

Seguo la NBA dal lontano 1997, quando rimasi stregato dalla narrazione di Tranquillo & Buffa, e poi dall’ASB di Limardi e Gotta.

Una volta mi chiesero: “Ma come fai a saperne così tante?” Un amico rispose per me: “Se le inventa”.