Per un attimo, dopo aver visto Chris Paul mettere il buzzer beater che ha spedito i San Antonio Spurs in vacanza, è sembrato che i Clippers avessero svoltato e preso coscienza della propria forza. Pareva che avessero capito come giocare da grande squadra, gettando il cuore oltre l’ostacolo e le avversità.

Questa sensazione si stava rinforzando durante i primi quattro episodi del secondo turno, ma si è poi infranta brutalmente in una incredibile Gara 6.

I Clips erano a 12 minuti dalle Finali di Conference, ma sono andati corti; hanno smesso di giocare e quei meccanismi che funzionavano impeccabilmente fino a pochi istanti prima, si sono inceppati, finendo per perdere di 15 punti una partita che stavano vincendo di 19. “Abbiamo tolto il piede dall’accelleratore“, è stato il calzante commento di Griffin.

L’impressione è che, per quanto la panchina dei Rockets possa essere stata eroica, la serie l’abbiano persa i Clippers, che non si sono più ripresi dallo swing di Gara 6.

https://www.youtube.com/watch?v=4v4FdWm2w10

Sul 3-1, Kevin Lowe diceva che i Rockets non erano abbastanza seri, Jeff Van Gundy che avevano mollato, e che difensivamente alternavano difesa sul perimetro e sotto canestro, anziché fare entrambe le cose.

Eppure i ragazzi di coach McHale hanno rimontato, vincendo tre partite di fila e conquistandosi il diritto di giocare per la Finale. La differenza l’hanno fatta anche le panchine: quella di Houston è stata un fattore di rottura, ha provocato parziali e cambiato l’inerzia quando serviva, mentre quella di Los Angeles è stata per lo più sterile se non addirittura dannosa.

L’inaffidabilità della second-unit di L.A. ha costretto Doc Rivers a tenere in campo i titolari nel 73% del tempo a disposizione, la percentuale più alta tra tutte le squadre qualificate ai Playoffs, il che la dice lunga sull’inefficienza di Glen Davis, Austin Rivers e compagnia, capaci sì si qualche prestazione entusiasmante, ma anche di molti (decisamente troppi) giri a vuoto.

I Clippers ci sono andati vicini, ma è la loro condanna: da quando è a Los Angeles, la franchigia non ha mai raggiunto le Finali di Conference (un destino condiviso da Chris Paul, giunto al termine della sua decima stagione NBA), con un record di 0-5 nelle sfide che avrebbero consentito di accedervi; mai come quest’anno, arrivar tra le prime quattro pareva un traguardo alla portata.

Si pensava che l’arrivo di Doc Rivers avrebbe trasformato l’indole di una squadra storicamente perdente, ed è accaduto, fino ad un certo punto: in questi due anni i Clippers hanno costruito un’identità difensiva e un gioco offensivo degno di questo nome, ma la mentalità resta quella degli eterni secondi, se, avanti 3-1, Los Angeles ha ceduto prima di tutto psicologicamente, quasi spaventata dall’idea di oltrepassare le Colonne d’Ercole.

Forse è il carattere spigoloso e umorale di Chris Paul, che condiziona troppo (o indispettisce?) alcuni compagni. Forse è Blake Griffin, che a volte sembra dubitare dei propri stratosferici mezzi, o un ambiente che non trasuda equilibrio; quel che sappiamo è che, anziché compattarsi nelle difficoltà, Los Angeles si è squagliata come un gelato a ferragosto.

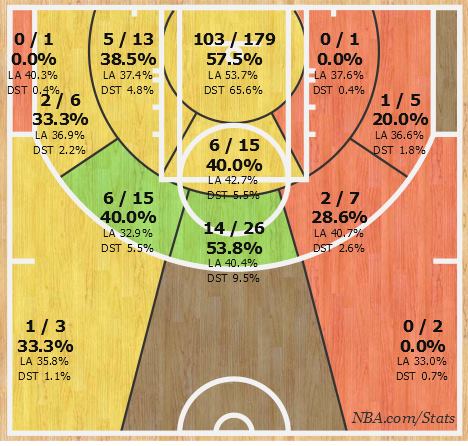

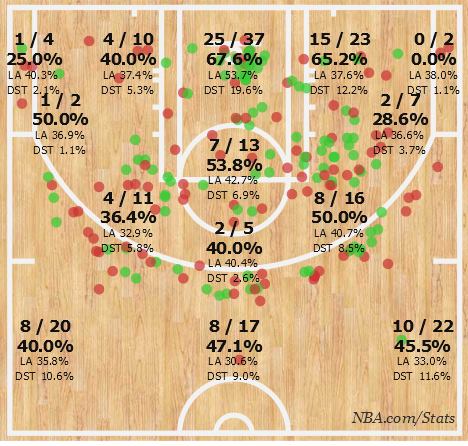

Qualcuno ha prontamente buttato la croce addosso a Blake Griffin, ma stiamo parlando di un giocatore capace di chiudere la serie con 26.9 punti di media, 12.3 rimbalzi, 4.9 assist, e con il 55.5% dal campo. Si può criticare il suo output nel quarto periodo (in cui ha tirato con il 42%) ma sarebbe sciocco ridurre a questo la débâcle dei Clippers.

Anche Dwight Howard e James Harden sono stati spesso descritti come stelle con poco cuore, ma la differenza a loro favore l’hanno fatta i compagni della second-unit, anche al netto degli infortuni. Se da una parte Corey Brewer, Terrence Jones e l’immortale Pablo Prigioni hanno messo sul piatto tutto quello che avevano, giocando col cervello e con gli “huevos”, Griffin e Paul sono stati costretti a far sempre tutto da soli (aggiungiamoci che un uomo del quintetto come Jordan è un non-fattore offensivo, e avremo la misura esatta del peso che le superstar dei Clippers devono reggere).

Di questo, Doc Rivers (che della squadra è anche GM) è il primo responsabile, tuttavia le sue colpe si contemperano riflettendo sulla scarsa flessibilità salariale della sua squadra; si poteva fare meglio (Morey ha raccolto Corey Brewer e Josh Smith dal marciapiede, per esempio) ma del senno di poi sono piene le fosse.

Rivers avverte che difficilmente si potrà cambiare: “Siamo ingolfati di contratti, quindi potremo muoverci per operazioni al minimo salariale. Difficilmente faremo grandi operazioni”, ma anche con queste limitazioni è possibile costruire un grande roster.

Non bisogna però dimenticare che questo nucleo, con tutti i suoi limiti, ha battuto i campioni in carica ed è uscito solo a Gara 7. Senza quel quarto di Gara 6, starebbero giocando le Finali di Conference.

La storia non si fa con i se, naturalmente, ma occorre rendersi conto che i Clippers ci sono andati davvero vicini; per svoltare, basta azzeccare un paio di mosse, quelle che separano le buone squadre dalle grandi.

Oggi Los Angeles è una formazione corta, avvinghiata alle sue stelle: Blake Griffin ha disputato una post-season favolosa, ma lui e Chris Paul non possono fare tutto da soli, non nell’NBA del terzo millennio, che è troppo veloce e nemica degli isolamenti.

Abbiamo già citato i numeri di Blake, e quelli di Paul non sono da meno: il 48% dal campo, per 21 punti di media, 10 assist tondi ad allacciata di scarpe, oltre a una ratio assist/turnover di 5.0 e il 61.9% di true shooting; si può chiedere di più?

Paul ha usato il 23.6% dei possessi dei Clippers, saliti al 26.5 nel quarto periodo, e Blake il 28.3% (28.8% nel quarto conclusivo), e questo smentisce che i due si siano nascosti sul più bello, ma è normale che l’efficienza offensiva tenda a calare, se gli avversari sanno che Los Angeles ha solo tre opzioni (Paul, Griffin, e l’eventuale scarico per J.J. Redick).

La chiave, per i Clippers, è fin troppo semplice: per far fronte a corazzate profonde e talentuose come Rockets o Warriors, L.A. deve trovare i complementi giusti per le proprie stelle, e per farlo dovranno cambiare alcuni “pezzi”.

I Clippers non hanno picks nel prossimo draft, e dispongono solo della mini mid-level exception (occorrerà farne tesoro), quindi dovranno rivolgersi al mercato dei giocatori sottovalutati, dei veterani e della D-League.

Doc Rivers, che ha orchestrato tutte le operazioni degli ultimi due anni, sarà responsabile anche delle scelte di quest’estate. Fin qui non ha dimostrato di valere come manager quanto vale da allenatore, e le sue scelte saranno osservate con grande attenzione dalla proprietà, rappresentata da Steve Ballmer.

In questo biennio Doc ha commesso numerosi errori: si è voluto sbarazzare di Jared Dudley, che sarebbe tornato utilissimo, ha firmato Spencer Hawes per poi relegarlo ai margini, mentre altre scelte, come Glen Davis o Austin Rivers, non hanno impressionato.

Ora Hidayet Turkoglu, Dahntay Jones e Big Baby sono free-agent senza restrizioni, e nessuno di loro è esattamente indispensabile. La chiave però, sarà soprattutto aggiungere uno o due giocatori che siano capaci di dare una scossa dalla panchina.

Il ruolo più debole del quintetto è certamente l’ala piccola, il cui titolare, Matt Barnes, ha chiuso la serie contro i Rockets con 5-22 da tre nelle ultime 3 partite di stagione. Oltre a non essere granché pericoloso in attacco, Barnes ha costretto Rivers a dirottare J.J. Redick sulle piste di James Harden, compito che ne ha probabilmente limitato l’impatto offensivo.

Austin Rivers è in scadenza, e, più che un play, è una guardia, ruolo nel quale i Clippers (con Crawford e Redick) sono abbastanza coperti; potrebbero far scattare l’opzione che ne estende il contratto per un anno, e tentare di scambiarlo con un playmaker di riserva. Quest’inverno si sono lasciati sfuggire Norris Cole, che sarebbe stato perfetto, ora devono rimediare a tutti i costi.

Occorre un intervento anche sotto le plance, perché Glen Davis è un comprimario che vive di elettricità, porta blocchi e prende sfondamenti, ma non è un grande difensore e in attacco può poco. Turkoglu e Spencer Hawes hanno giocato pochissimo; se danno qualcosa in termini di spaziature, lo tolgono con scarso peso a rimbalzo e nessuna capacità di proteggere il verniciato.

Hawes in particolare, è stato un grave errore; sotto contratto fino al 2018 per oltre 5 milioni annui, doveva essere la versione riveduta e corretta dell’esperimento fatto con Byron Mullens, e invece è finito in fondo alla panchina.

Occorrerà poi decidere che fare di alcuni giocatori che non hanno mai avuto spazio, come C.J. Wilcox, Jordan Hamilton, Lester Hudson.

Intanto per DeAndre Jordan, in scadenza, si paventa una maxi-estensione, come ha anticipato Doc Rivers, preoccupato dalla presenza di spasimanti fastidiose come Portland, New Orleans e soprattutto Dallas. Doc ha provato a tacitare immediatamente le supposizioni: “Non si può mai dar nulla per scontato ma DJ adora essere un Clipper e abbiamo un rapporto straordinario”.

Perdere il centro texano, che ha viaggiato a 11.5 punti, 15.0 rimbalzi e 2.2 stoppate, è un’ipotesi che nessuno vuole prendere in cosiderazione, ma Bill Reiter, di Fox Sports, ha twittato che, secondo non meglio definiti insider, Paul e DeAndre sarebbero ai ferri corti da un pezzo, ma siamo al puro “si dice”.

Fosse anche vero che l’ex play di Wake Forest ha discusso con DJ per le modalità d’allenamento dei tiri liberi, si tratta di normali battibecchi che non portano necessariamente a un clamoroso divorzio.

Insomma, la situazione dei Clippers è piuttosto fluida, a dispetto del salary cap, intasato fino all’inverosimile. Un nucleo che vanta Paul, Griffin e Jordan è destinato ad attrarre giocatori disposti a firmare contratti al minimo salariale pur di giocare per il titolo, tutto sta nello scegliere quelli giusti, che aiutino la squadra a rimanere serena nei momenti di difficoltà, e che contribuiscano fattivamente, anziché farsi portare dalla corrente.

Tuttavia, dopo due anni di mosse sbagliate, dubitiamo che l’eccellente Doc Rivers sia in grado di gestire sia la panchina sia il front-office. Demansionarlo è fuori discussione, ma Ballmer potrebbe aiutarlo affiancandogli un GM ombra, che gli consenta di concentrarsi su ciò che fa benissimo, e cioé allenare.

Può darsi che gli esperimenti falliti di questo biennio siano casuali, e di certo se lo augura Billy Crystal (l’unica celebrità che tifi Clippers da tempi non sospetti), ma tutelarsi non può certo nuocere.

Questi Playoffs, nel bene e nel male, hanno chiarito la situazione: Los Angeles ha le stelle, ora deve trovare i giocatori giusti con i quali circondarle, e la serenità necessaria a capire che la grandezza è lì, a portata di mano.

Seguo la NBA dal lontano 1997, quando rimasi stregato dalla narrazione di Tranquillo & Buffa, e poi dall’ASB di Limardi e Gotta.

Una volta mi chiesero: “Ma come fai a saperne così tante?” Un amico rispose per me: “Se le inventa”.