Pochi, a ottobre, preconizzavano i Pelicans ai Playoffs, ed è questa la misura autentica del successo di New Orleans, che chiude il 2014-15 con 11 vittorie in più rispetto alla stagione precedente e la conquista dell’ottava piazza a ovest all’ultima partita, battendo i San Antonio Spurs che si giocavano il secondo spot nella Western.

Certo, il primo turno è terminato con un perentorio 0-4, un cappotto davvero poco lusinghiero, ma secondo Steve Kerr, coach di Golden State, “Siamo stati fortunati a passare il turno con uno sweep, perché le prime tre gare della serie le abbiamo vinte tutte in volata”.

Eliminazione o meno, New Orleans ha raggiunto gli obiettivi stagionali, approfittando dei problemi di OKC, ma crescendo nella seconda parte di Regular Season.

Per certi versi, uno degli aspetti meno edificanti è stato il pubblico, poco partecipe per 41 partite (lo Smoothie King Center è ventitreesimo per attendance media, con 16.677 spettatori) e coinvolto in modo alterno anche nei due episodi casalinghi della serie contro i Warriors, che, viceversa, hanno un seguito calorosissimo (Monty Williams ha addirittura accusato la Oracle Arena d’essere troppo rumorosa!).

Per la verità, i 16.000 spettatori del 2014-15 sono il miglior dato per i Pelicans da quattro anni a questa parte, e, dopo il taglio del 10% del prezzo dei biglietti voluto dalla proprietà, gli spettatori sono aumentati del 19%, ma New Orleans non è mai stata una città istintivamente calda nei confronti della NBA, tanto da essere abbandonata nel 1979, quando i Jazz si accasarono a Salt Lake City.

Il basket professionistico tornò in Louisiana nel 2002, quando George Shinn, il proprietario degli Hornets, riuscì finalmente a lasciare Charlotte, dove, a causa delle sue avventure “sentimentali”, era diventato inviso ai religiosissimi cittadini del North Carolina, stabilendosi a New Orleans, che invece, è una città decisamente più tollerante.

The Big Easy è una placida metropoli del sud, adagiata sulle sponde del Mississippi e legatissima al retaggio francese che la contraddistingue fin dal nome (fu chiamata così in onore del Duca di Orléans, che nel 1718 era reggente di Francia) e che, con la sua tradizione libertina, tanto scandalizza gli yankee.

Sono trascorsi certamente affascinanti (soprattutto per gli americani, dotati di una profondità storica limitata rispetto a quella, millenaria, europea), che però hanno intrappolato la Louisiana in un declino costante, riducendola all’attuale irrilevanza, figlia dell’impossibilità di crescere, essendo circondata da terreni palustri (i leggendari bayou).

I tentativi di strappare terra al delta del Mississipi si sono risolti nella catastrofe dell’uragano Katrina, che nel 2005 ha inondato gran parte della città, costruita sotto il livello del mare senza difese adeguate o coscienza dei cicli naturali dell’area.

The Big Easy si è gradualmente ripresa, ed è riuscita a conservare gli Hornets, ceduti da Shinn alla NBA, e poi a Tom Benson, l’attuale Owner, che detiene anche la quota di maggioranza dei New Orleans Saints della NFL.

Nelle mani dell’ottantasettenne Benson, gli Hornets, divenuti intanto Pelicans, hanno intrapreso un percorso promettente draftando Anthony Davis, il giovane lungo che tutti ritengono diventerà il dominatore della NBA.

La qualificazione ai Playoffs attesta i miglioramenti del gruppo, ma l’eliminazione ha al contempo palesato alcuni limiti, esposti in modo impietoso da Golden State. Di solito, si dice che uscire 0-4 equivale a non lottare, ma non è stato questo il caso; semplicemente, tra New Orleans e i Warriors c’era troppa differenza tecnica e d’esperienza per potersi attendere un esito radicalmente diverso.

In particolare, Gara 2 e Gara 3 sono state sfide combattute, che hanno costretto i Warriors alla rimonta, ma alla distanza è emersa l’inesperienza dei Pelicans, incapaci di gestire il vantaggio o di mettere in difficoltà tecnica coach Steve Kerr.

Draymond Green ci ha messo velocità di piedi, mani rapide e intelligenza, marcando con successo Davis, concedendogli sì 31.5 punti di media con il 54% e 11 rimbalzi, ma impedendogli di dominare la serie e consentendo ai Warriors di raddoppiare poco.

Altri giocatori capaci di viaggiare a 30 e 10 all’esordio ai Playoffs? Solo tre: Bob McAdoo, Kareem Abdul-Jabbar e Wilt Chamberlain; a serie conclusa, Kerr ha fatto i complimenti al numero 23: “Sono felice di non dover più vedere Anthony Davis fino a novembre; spero che trascorra una bella off-season, e che non migliori troppo, perché è stato superlativo”.

Posto che Davis ha disputato una stagione da MVP (ma è arrivato quinto nelle votazioni) e che, a 22 anni, il tempo è dalla sua parte, il problema dei Pelicans è capire quali siano i giocatori giusti da affiancargli, per tradurre in vittorie il talento del monociglio più famoso d’America.

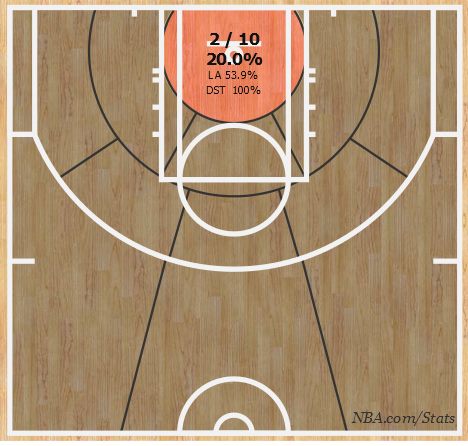

Come altri lunghi poco pericolosi offensivamente, Omer Asik (il cui impiego è stato limitato a 19 minuti di media, con un agghiacciante 20% dal campo) è stato sistematicamente ignorato da Andrew Bogut, che si è limitato a presidiare il verniciato, scommettendo sull’inefficienza dell’ex Ulker e chiudendo altri spazi ad un attacco che non si distingue per la pericolosità dalla distanza.

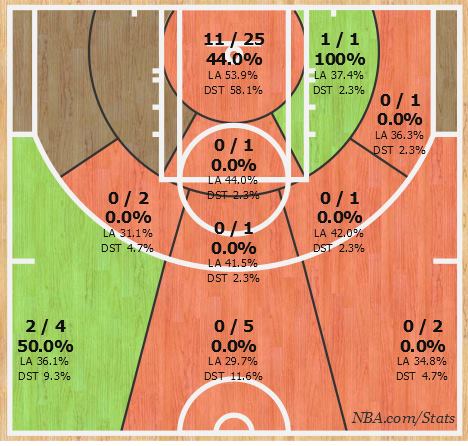

Tutto ciò ha consigliato un maggiore impiego di Ryan Anderson (23 minuti di media nella serie, col 39.9% dal campo), che i Warriors hanno attaccato tirando da tre (ha concesso il 50% al suo diretto avversario su tre tentativi di media nella serie), esponendone i limiti.

Coach Williams c’ha provato con Dante Cunningham (arrivato a dicembre e in scadenza contrattuale) e anche con Quincy Pondexter (il figlio di quel Roscoe visto a Gorizia, Roseto e con la Reyer, che meriterebbe un film sulla sua incredibile e sfortunata vita), che hanno dato tutto in termini di garra ed esperienza, ma non sono giocatori da quintetto.

Nonostante schieri due lunghi veri, New Orleans è ultima tra le sweet-sixteen per percentuale a rimbalzo difensivo (tredicesima in stagione regolare), quindi soffre gli attacchi moderni, senza avere i vantaggi che una front-line con centimetri dovrebbe garantire: difesa interna e controllo dei tabelloni.

Il defensive rating stagionale di New Orleans (104.7 punti su 100 possessi). Dall’arrivo dei veterani (Cole, Pondexter e Cunningham) le cose sono certamente migliorate, ma la difesa è rimasta fragile.

La serie contro i Warriors ha dato alcune risposte anche a proposito dei talentuosi ma criticatissimi esterni dei Pelicans, e sull’allenatore, quel Monty Williams che è giunto alla quinta e penultima stagione del proprio contratto.

Partiamo dall’Head-Coach; In questo lustro Williams non ha impressionato per sagacia tattica, ma ha comunque aiutato una squadra giovane a crescere, convivendo con i limiti di un roster ridondante.

Andrian Wojnarowski, l’insider-NBA per eccellenza, ha twittato che, per Williams e Dell Demps (GM dei Pelicans), questa stagione coincideva con l’ultimatum della proprietà: “Gli infortuni non sono una scusa; fate i Playoffs, oppure preparate le valigie”.

Demps e Greg Bensel (vice-presidente per le comunicazioni) si sono affrettati a smentire, ma pare che, di là dalla veridicità di questo aut-aut –che non ci trova d’accordo: se si crede in quello che lo staff sta facendo, lo si conferma, a prescindere da una vittoria in più o in meno-, la fiducia nei confronti di Dell e Monty era e resta limitata.

Williams ha un anno di contratto, e, al momento, non ci sono trattative per un’estensione contrattuale. Demps è in scadenza quest’anno, con una team-option che non si sa se sarà attivata.

Dell Demps ha commesso degli errori che ne hanno minato la posizione; ha speso tanto per giocatori che non valevano quel tipo di soldi; è un difetto grave, specialmente in un mercato piccolo come New Orleans. Asik è in scadenza e prende 14 milioni a stagione (che pesano solo per 8 sul salary cap), Anderson 8, Eric Gordon ha un’opzione per la prossima stagione che gli frutterà 15 milioni, Tyreke Evans e Jrue Holiday percepiranno 11 milioni fino al 2017.

Sono tutti buoni o addirittura eccellenti giocatori (pensiamo a Holiday, o anche a Evans, se solo diventasse pericoloso al tiro), che nella situazione giusta potrebbero recitare un ruolo importante, ma non a certe cifre, e non tutti nella stessa squadra.

Le note positive riguardano invece il supporting cast, assemblato a stagione iniziata: dai già menzionati Pondexter e Cunningham, passando per Norris Cole, che, forte della sua esperienza da bi-campione NBA in maglia Heat, è diventato subito un leader vocale e ha disputato dei Playoffs convincenti.

I limiti (veri o presunti) di Williams e la staticità del suo attacco sono stati denunciati più volte (i Pelicans sono quart’ultimi per numero di canestri assistiti e per possessi su 48 minuti), ma ogni allenatore può fare solo in base al materiale disponibile. Se i giocatori hanno nelle loro caratteristiche l’isolamento, costruire un attacco di flusso è quasi impossibile.

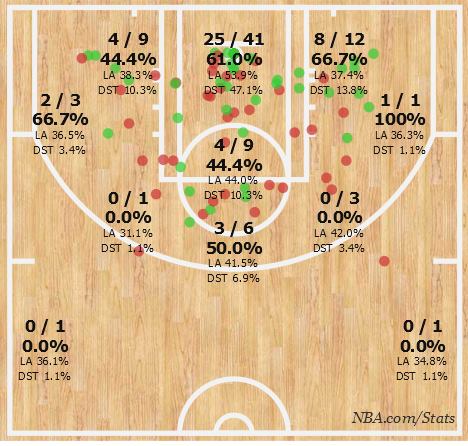

La struttura offensiva dei Pelicans prevede un gioco outside-inside, che si rivolge a The Brow solo come finisher o come risorsa alternativa; il 47% dei tiri di Davis nella serie contro G-State è arrivata con 15-7 secondi sul cronometro. Solo nel 27% delle conclusioni era smarcato, il che significa che i Pelicans fanno passare i secondi e alla fine gli passano la palla senza aver lavorato per costruirgli un buon tiro.

Davis è il bersaglio preferito di Evans, che lo cerca con il 32% dei suoi passaggi, ma non di Gordon e Holiday. Gordon, in particolare, è il giocatore più problematico; New Orleans lo ha strapagato, illudendosi che potesse diventare una guardia completa, ma il nativo di Indianapolis è rimasto un attaccante dedito all’uno-contro-uno.

Aggiungiamoci che ha concesso agli avversari un fantastico 58% da tre e 59% da due punti (invece Holiday, nelle tre gare di Playoffs disputate, ha concesso appena il 14.3% agli esterni dei Warriors, contro il 40% abituale) ed è chiaro perché la scrivania di Demps sia traballante.

Gli eventuali rimpiazzi paventati dalla stampa, sarebbero due nativi della Louisiana come Joe Dumars e Avery Johnson (il secondo come allenatore), ma l’età di Anthony Davis e la media di squadra (quarta formazione più giovane della NBA) consiglierebbe ai Pelicans di attendere un’altra stagione prima di decidere il destino del GM e soprattutto dell’allenatore, perché Williams ha comunque raggiunto i Playoffs con un gruppo che non sembra far parte dell’élite-eight della Western Conference.

Williams può non essere un genio della lavagnetta, ma, come ha detto Doc Rivers, che l’ha allenato a Orlando, “La sua migliore qualità era la capacità di convincere le persone a seguirlo; nella nostra squadra, Monty era il sesto o settimo giocatore, ma tutti gli davano retta e questa è una qualità che non si può imparare”.

Si può eccepire a Coach Williams che l’attacco di New Orleans non sembra sfruttare tutto il potenziale di Davis, e che spesso anzi ricorra a lui solo per pagar cauzione quando gli esterni hanno esaurito tutte le altre opzioni, ma forse Williams sa meglio dei critici che Davis non è pronto per caricarsi in spalla l’attacco, e che, forse, le regole attuali nemmeno lo consigliano.

Davis, dal canto suo, esprime soddisfazione per la direzione presa dalla franchigia: “Siamo migliorati in molte categorie, rispetto alla passata stagione; stiamo procedendo secondo la tabella di marcia, e stiamo facendo esperienza; impariamo sia come gruppo, sia individualmente”.

È possibile che Williams finisca nel novero degli allenatori che costruiscono un gruppo ma non sono capaci di portarlo fino al traguardo, come Mark Jackson (Golden State) o Doug Collins (Bulls), ma non ci sembra che i tempi siano già maturi per un cambio sul pino, perché, a differenza della Chicago ereditata da Phil Jackson e dai Warriors presi in carico da Kerr, questa non è una squadra già pronta per la consacrazione.

Non si può neppure escludere che Williams sia destinato a una parabola simile a quella del suo maestro, Rivers, che, prima di vincere l’anello e di affermarsi come uno degli allenatori più rispettati d’America, era descritto dalla stampa e dal pubblico di Boston come un coach in balia degli eventi.

Le uniche scelte facili sono quelle prese a posteriori, ed è un lusso che Demps e la proprietà non possono permettersi, tuttavia, come detto, il tempo è dalla loro: i Pelicans hanno appena offerto a Davis un’estensione di sei anni a oltre 140 milioni di dollari, e la loro finestra di opportunità è spalancata.

Quest’estate New Orleans dovrà prendere molte decisioni, da quelle che riguardano il front-office, a quelle riguardanti i tantissimi giocatori in scadenza; oltre a quelli già menzionati, anche Alexis Ajinca, Jeff Withey, Jimmer Fredette, Toney Douglas e Luke Babbit sono a fine contratto e occorre valutare chi rifirmare e a quli cifre.

Se i Pelicans giocheranno bene le proprie carte in questa off-season e nella prossima stagione, e se Davis deciderà davvero di fare della Louisiana la propria casa, Benson potrebbe riuscire nell’impresa di collocare finalmente New Orleans sulla cartina geografica dell’NBA che conta.

Seguo la NBA dal lontano 1997, quando rimasi stregato dalla narrazione di Tranquillo & Buffa, e poi dall’ASB di Limardi e Gotta.

Una volta mi chiesero: “Ma come fai a saperne così tante?” Un amico rispose per me: “Se le inventa”.