Durante la serie di Playoffs contro i Lakers del 2010, i giornalisti, assiepati nel locker-room, chiesero al numero zero dei Thunder se non fosse il caso di prendere in mano la serie, e si sentirono rispondere con un laconico “Nah”, in puro stile Oklahoma;

“Il mio lavoro è coinvolgere gli altri”, proseguì Russell Westbrook, californiano atipico se ce n’è uno.

Westbrook è nato a Long Beach, ma è cresciuto a Hawthorne e Torrance, dove ha frequentato la Leuzinger High School.

Iniziò la propria storia cestistica quando, da bambino, seguiva suo padre al Ross Snyder Park, su Compton Avenue.

Non che il play dei Thunder sia cresciuto sulle strade; suo padre, Russell senior, e sua madre, Shannon, lo misero in chiaro fin da subito: “I miei genitori mi hanno insegnato cos’è giusto e cos’è sbagliato, e sapevo che, con un fratellino piccolo che mi seguiva, avrei dovuto dare il buon esempio. Stavo a casa 9 giorni su 10, là fuori non c’era nulla per me”.

Un classico adagio degli scout NBA è che i ragazzi dalla costa pacifica sono giocatori pigri, perché cresciuti sotto il sole dei campetti, mentre gli inverni rigidi dell’est rendono molto più invitante la palestra e gli allenamenti.

Russell Westbrook, invece, pur essendo di Los Angeles, è anche un gym rat come se ne vedono pochi, e si è costruito lavorando con suo padre, che non ha mai giocato a basket a buon livello, e non arriva al metro e ottanta d’altezza, ma ha messo a disposizione del figlio il suo bagaglio d’esperienza, costruito al campetto.

Cresciuto nel mito di Magic Johnson, il play dei Thunder è accomunato al suo idolo da un aspetto; come sottolinea Jeff Green: “Russell adora coinvolgere gli altri presto, e quando pensa sia il caso di mettersi in proprio, lo fa”.

Russell Senior, a differenza di tanti padri-padroni (quello di Lance Stephenson, di J.R Smith, o il terrificante Richard Williams, padre delle tenniste Serena e Venus), insegnò a suo figlio quel che sapeva del basket per passione, e non nel tentativo di “costruire un campione”.

Passavano i pomeriggi a tirare, prima da lontano e poi da sempre più vicino e facevano lavoro fisico (ma senza alzare pesi); l’obiettivo non era la NBA, ma una borsa di studio per andare in una buona università, giocare quattro anni e poi trovare un lavoro.

Russ è un late boomer da antologia, un giocatore che, al liceo, non si filava nessuno (fino all’anno da junior, non era nemmeno in quintetto), ma poi conquistò all’improvviso quei centimetri che mancavano per fare la differenza, e trasformare la passione (quella che lo spinse, il giorno del Ringraziamento, a dire al padre che aveva voglia di andare a lavorare in palestra anche se era festa) in risultati.

Alla non tanto verde età di 17 anni, arrivò la sua prima schiacciata in partita: “Giocavamo contro dei rivali, e il palazzetto era pieno di gente. Rubai palla e non pensavo di farlo, ho semplicemente saltato più che potevo, ero veramente esaltato e sapevo che avrebbe dato inerzia alla mia squadra. Quel che conta di più, è che vincemmo”.

Quell’anno, finì la stagione con Leuzinger High segnando 25 punti di media, 8.7 rimbalzi, e 3.1 assist, con 8 gare da trentellista e 14 triple-doppie, portando la sua scuola (di tradizioni cestistiche non esaltanti) ai quarti di finale di Division I-AA.

Ricorda Dorrell Wright, che era senior quando Russ era freshman: “Assorbiva tutto. Ho dei video di me che giocavo, e c’è lui, in fondo alla panchina, piccolo come non so cosa; ma anche allora, si capiva che sarebbe diventato bravo. Era il più piccolo, ma anche il più tosto. Nessuno pensava che sarebbe diventato così forte, e non c’è molta gente che ce la fa, arrivando da dove arriviamo noi. Russ se l’è meritato”.

Secondo Reggie Hamilton, che lo allenava da bambino, “Sin dall’inizio, Russell era molto competitivo. Non gli piaceva perdere, e giocava sempre duro. Però non sapeva tirare, quando ne metteva uno, per noi era un bonus”.

Immaginate come dev’essere stato, per un ragazzino così ossessionato dalla vittoria, all’improvviso poter fare cose che prima gli riuscivano solo con i videogiochi. L’atteggiamento di Russell nasce nella frustrazione di un ragazzino non troppo coordinato, che nessuno si filava.

Terminata l’High School, Westbrook stava valutando le borse di studio di San Diego, Creighton, e Kent State, ma Jordan Farmar si dichiararò per il draft, liberando uno spot da guardia a UCLA, che era interessata a reclutare un giocatore locale.

Il primo anno, Russ usciva dalla panchina alle spalle di Arron Afflalo, Josh Shipp e Darren Collison, accontentandosi delle briciole (nove minuti a partita). Poi, durante la seconda stagione, contribuì a conquistare le Final Four, perse contro Memphis, e a imporsi nel ruolo di defensive stopper (fu nominato Difensore dell’Anno in PAC-10), chiudendo il biennio collegiale con 8.3 punti di media.

Il primo anno, Russ usciva dalla panchina alle spalle di Arron Afflalo, Josh Shipp e Darren Collison, accontentandosi delle briciole (nove minuti a partita). Poi, durante la seconda stagione, contribuì a conquistare le Final Four, perse contro Memphis, e a imporsi nel ruolo di defensive stopper (fu nominato Difensore dell’Anno in PAC-10), chiudendo il biennio collegiale con 8.3 punti di media.

Andò quarto al draft, ultima scelta di lottery nella storia gloriosa dei Seattle Sonics. Presti, per la verità, voleva scambiare la scelta, ma non trovò nessuno interessato, così scelse Westbrook, senza aspettarsi granché.

Frank Burlison, (Hall of Famer del college basketball come giornalista, il primo ad accorgersi di Westbrook, ma anche di James Harden), l’aiutò molto: “Frank mi aprì parecchie porte per tentare di mostrare il mio talento”.

Di certo, Westbrook ci ha messo del suo: allenato da suo padre e da suo fratello minore (Raynard, con il quale, ai tempi di UCLA, andava a correre lungo le spiagge di Manhattan Beach), cui è legatissimo, Russell ha lavorato sulla forza fisica, sull’elevazione e sulla tecnica.

Per Burlison: “Nessuno si aspettava l’All Star Game e le Olimpiadi, ma è sempre stato un lavoratore infaticabile. Quando ha avuto una chance di provare per dei team NBA, si è impegnato al massimo. Ha una mentalità operaia, ed è un po’ rancoroso con il mondo”.

Anche Kobe Bryant ha usato la stessa espressione americana, dicendo che, quanto a chip on his shoulder, oltre a lui c’è solo Russell Westbrook, uno che non dimentica le perplessità destate dalla sua chiamata dinanzi a gente con ben altro pedigree NCAA, come Jerryd Bayless, Eric Gordon, o il suo compagno di squadra al Pauley Pavilion, Kevin Love.

Finì la stagione d’esordio con 15 punti, 4.9 rimbalzi e 5.3 assist, quarto nelle votazioni per Rookie of the Year, ma, proprio come Bryant, aver spazzato via i dubbi non ha cambiato l’atteggiamento di chi si sente sempre poco apprezzato, e che usa pressione e ostilità per rendere al meglio.

Ancora Burlison: “Senza esagerare, possiamo dire che è uno dei tre/quattro migliori atleti della lega”, e a queste qualità atletiche anormali, che gli consentono, alla bisogna, di pulire i tabelloni o di ammollare stoppate terrificanti in aiuto, Russ coniuga una durezza fisica con pochi pari, emersa chiaramente alle Olimpiadi 2012, quando Westbrook si è molto divertito perché gli arbitri “ti lasciano giocare con più fisicità, ed è una delle cose che m’è piaciuta di più”.

In NBA, Westbrook è diventato molto popolare (complice il gioco spettacolare e il suo look folkloristico), ma non ha ancora conosciuto il successo di squadra che sperava di ottenere.

Dopo la delusione delle Finali 2012, perse contro i Miami Heat, i Thunder cedettero James Harden ai Rockets; pensavano di essere arrivati al momento della verità e di doversela giocare con KD e Westbrook, ma la sorte non ha seguito i piani di Sam Presti e di Clay Bennett.

Durante Gara 2 dei Playoffs del 2013, contro Houston, Westbrook si infortunò al menisco laterale (i cui tempi di guarigione sono assai più lunghi del menisco mediale) e lasciò, suo malgrado, i Thunder a piedi.

Fino a quel momento, Russ non aveva mai saltato una partita; dopo quella gara rimase lontano dal campo per otto mesi, ma il calvario non era finito; a seguito della vittoria natalizia contro i Knicks, Westbrook tornò sotto i ferri, per il suo terzo tête-à-tête con il chirurgo nel solo 2013.

Saltò 27 partite consecutive, e, complice l’assenza forzata di Russell, si pensava che i Thunder fossero a uno spartiacque; senza Westbrook cioè, sarebbero andati a fondo o avrebbero imparato a nuotare (leggi: muovere la palla e costruire tiri) senza adagiarsi sulla capacità del loro play di battere l’uomo, sempre e comunque.

In realtà, la scorsa Regular Season è stata l’ennesima splendida campagna vincente, chiusa con un record di 59-23 (appena una sconfitta in più dell’anno prima) e un meritatissimo MVP a Durant, ma i Thunder si sono visti negare l’accesso alle Finali NBA da San Antonio, mentre Westbrook metteva a referto 26 punti, 8 assist e 7 rimbalzi di media, cifre che non si vedevano dai tempi di Oscar Robertson.

Russell chiuse le Finali della Western Conference con un tiro in più di Durant e il 40% dal campo (ma anche venti tiri liberi tentati in più rispetto a KD, giusto per ribadire chi dei due attacchi di più il ferro), dando adito a sterili polemiche su chi debba essere The Man, e come vadano allocati i tiri, come se fosse solo questione di “quanti” e non di “quali” tiri un sistema offensivo produce.

Due anni fa, rispondendo alle critiche di Skip Bayless di ESPN, Kevin Durant disse :“Siamo una squadra peggiore quando tiro di più. Quel tizio non sa niente, e non credo che ci guardi giocare, ma che si fidi solo delle statistiche, e, tradizionalmente, una point guard non dovrebbe tirare più di chiunque altro in campo, ma quando Russell è aggressivo noi siamo migliori, e io sono migliore quando mi occupo di facilitare i compagni, difendere, andare a rimbalzo ed essere efficiente prendendo pochi tiri”.

Ridurre tutto a chi tira di più tra lui e KD è mortificante, e tradisce una concezione del gioco legata a un basket di isolamenti, in cui, lì sì, era possibile alternare i possessi per una star e per l’altra.

Oggi la Stella Polare sono gli Spurs, le cui superstar non sono tali perché hanno più tiri degli altri, ma perché giocano meglio all’interno di un sistema che coniuga l’estro con l’esigenza di spaziare il campo e muovere la palla coralmente.

Durant non è solito raccontare molto di se stesso, ma sappiamo che il suo modello è Tim Duncan: “Ci sono giocatori che vogliono apparire in un certo modo, altri che vogliono che si parli di loro in una certa maniera: a Tim non interessa niente di tutto questo, lui fa parlare il suo gioco e da anni continua a imporre la sua legge in campo”.

Durant non ne fa una questione di numero di tiri o di possessi, ma di vittorie di squadra; se i Thunder sono più pericolosi con Westbrook in modalità-aggressione, per KD è giusto che l’attacco passi per le mani di Russell, ed è un discorso sensato, ma che si presta ad alcuni distinguo.

Guardando giocare Oklahoma City è palese che il leader più vocale con i compagni sia Russell Westbrook, che è altresì il leader tecnico della squadra, quello che ha sempre palla in mano e che prende le decisioni.

Spesso alcuni profani (e anche altri, che profani non sarebbero, ma tant’è) tendono a mischiare il numero di tiri con le qualità morali di una persona; tiri tanto, e allora sei egoista. Tiri poco e la passi, e allora sei un bravo ragazzo, altruista e magari anche simpatico.

In realtà, anche al netto del paradosso (uno può tirare molto perché i compagni non sono all’altezza, o tirare poco perché preferisce lasciare ad altri la patata bollente), la realtà è complicata, e i discorsi “etici” aggiungono confusione senza portare alcunché di costruttivo al discorso.

Westbrook è incline a prendere il toro per le corna, e il ruolo in cui gioca (guardia, senza indagare oltre se sia PG o SG) gli consegna la palla in mano sin dalla rimessa; Durant è, all’opposto, uno che preferisce giocare tra le pieghe della partita, e, da ala piccola, riceve solo quando qualcuno gli passa la palla.

È la differenza che passa tra un soldato di fanteria e un cecchino (siccome l’argomento è cinematograficamente di gran moda); sono ruoli diversi, ma complementari a un unico risultato: vincere.

Russ e KD pensano di aver trovato un equilibrio con Westbrook che assalta la partita e costringe l’avversario a concentrarsi su di lui, lasciando inevitabilmente più spazio a Durant.

In realtà, vediamo che le cose non vanno sempre secondo i piani, anche al netto degli infortuni che hanno colpito a ripetizione Oklahoma City.

Westbrook unisce doti tecniche da play a mentalità da guardia; il roster dei Thunder non prevede valide alternative nel ruolo di playmaker (c’è Reggie Jackson, che è trigger-happy forse più di Russ, e ha solo una frazione del talento), e, a giudicare dall’arrivo di Dion Waiters, a Presti va bene così.

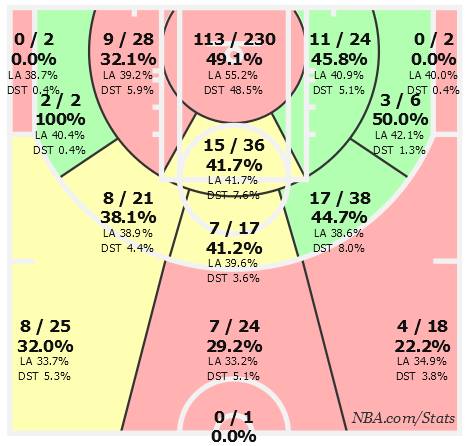

Il meccanismo offensivo dei Thunder però, stenta spesso a decollare, tra una circolazione di palla deficitaria, spaziature e scelte non sempre ottimali. In questo contesto, Westbrook tira con il 47% effettivo quando tra ricezione e tiro passano non più di 2 secondi, il 50% tra i 2 e i 6 secondi, e solo il 36.7% se il suo possesso si estende oltre a questa soglia.

I tiri del primo tipo sono 4.3 a gara (alley-hoop, ricezioni in contropiede, tagli, catch-and-shot), quelli del secondo sono 9.7, e quelli, inefficaci, del terzo, sono 6.5. Quanto più palleggia, tanto più le conclusioni di Russ diventano prevedibili e quindi facili da contestare; quando palleggia più di sette volte, la percentuale al tiro di Westbrook è del 36.3%, e accade nel 24% delle sue conclusioni.

Tutto bene, quindi, problema risolto, basta togliere la palla di mano a Westbrook? No, perché, come evidenziava l’estratto d’intervista a KD, questo è il modo in cui vogliono giocare i Thunder, che non sono costruiti per fare a meno di Russell in qualità di palleggiatore e playmaker.

I Thunder desiderano che Westbrook sia un attaccante anche di quantità, ma questo ne deprime inevitabilmente l’efficienza offensiva e non consente di sfruttare fino in fondo la potenza di fuoco della quale Oklahoma City disporrebbe.

Per alcuni, è tutta colpa di Brooks, ma è una visione riduttiva; durante la serie tra Memphis e Oklahoma City dello scorso anno, Ray Westbrook, l’inseparabile fratellino di Russ, twittò che ai Thunder serviva un nuovo coach, la società si irrigidì parecchio e la vicenda si concluse con le scuse pubbliche di Raynard.

La franchigia, Presti in testa, è compatta nel sostenere un allenatore di cui si fida molto e che non ha quasi mai chiuso sotto le 50 vittorie (l’eccezione è la stagione del lockout), mentre dall’esterno, molti vorrebbero vedere un cambio sul pino.

Un anno fa, l’ottimo Kirk Goldsberry e Andrew Sharp di Grantland, si chiedevano se OKC non fosse meglio senza l’ex UCLA, alla luce del bilancio di 20-7 maturato in contumacia Westbrook, e della “perfetta complementarità di Reggie Jackson con KD”.

Ovviamente, oggi godiamo di maggior prospettiva e sappiamo quali sono i limiti di Jackson, che tira quanto o più di Russell, senza però essere un giocatore north-south (cioè uno che porta la palla al ferro e che muove la difesa).

Tutti pensiamo che non ci voglia poi molto, basta mettere Westbrook in guardia, magari schierare Durant da quattro tattico, e tutto si risolve. Se però Presti e Brooks, che non sono gli ultimi arrivati, sono adamantini nel mantenerne i ruoli, forse gatta ci cova.

Più che di numero di tiri e di chi è la prima e la seconda opzione allora, varrebbe la pena rivedere il modo complessivo nel quale i Thunder attaccano. Per certi versi, OKC ricorda l’attacco dei Warriors di Mark Jackson: uno contro uno delle star, con gli altri relegati nel ruolo di spot-up-shooter; non a caso, Oklahoma City è ventottesima per assist a partita.

Forse anche i Thunder dovrebbero considerare un cambiamento in panchina, perché anche i Lamb e Robertson, proprio come Harrison Barnes e Draymond Green nella scorsa stagione, sembrano smarriti, incastrati a forza in ruoli di supporting cast che forse non hanno più senso d’esistere in un basket che richiede varietà e non ruoli statici. Oppure, chissà, hanno solo bisogno di stabilità.

Quel che possiamo vedere, è che Westbrook è un giocatore di paurosa intensità, uno che è tornato da tre interventi chirurgici e (esattamente come Bryant) si comporta come se non avesse il minimo timore di farsi male ancora, o che, memore di Kevin Garnett, stoppa i tiri a gioco fermo per innervosire gli avversari.

Kenny Smith pensa che entro un paio d’anni, Russell Westbrook apparterrà alla discussione per l’MVP. La sfida per i Thunder è di consentirgli di giocare da par suo, esaltandosi però in un vero contesto di squadra.

Seguo la NBA dal lontano 1997, quando rimasi stregato dalla narrazione di Tranquillo & Buffa, e poi dall’ASB di Limardi e Gotta.

Una volta mi chiesero: “Ma come fai a saperne così tante?” Un amico rispose per me: “Se le inventa”.

Pare personalissimo, pur essendo palese che l’atletismo e la capacità di giocare su due lati del campo, quando forza troppo e soprattutto verso fine partita, OKC non porta a casa il referto. Ma io non amo particolarmente nemmeno Chris Paul quindi sono un soggetto a parte.

Preferisco di gran lunga un John Wall e soprattutto Damien Lillard, sottovalutatissimo a mio parere.

Le tue, marcus883, sono opinioni assolutamente legittime. Anche Paul, in effetti, è un giocatore al quale continua a mancare il centesimo per fare una lira, eternamente diviso tra coinvolgere i compagni e tirare, mentre Lillard e Wall sono più a loro agio nel ruolo che rivestono.

Westbrook è un discorso a parte, nel senso che non sono nemmeno sicuro debba giocare con la palla in mano per rendere al meglio, ma, finché non ne avremo la controprova, saranno solo opinioni.