I San Antonio Spurs non sono mai riusciti a vincere due titoli consecutivi, e non hanno mai dominato un’epoca come in passato erano riusciti a fare i Celtics (anni ’60), i Lakers (anni ’80) o i Bulls (anni 90’), ma vincono da quindici anni, e da quando hanno in squadra Tim Duncan (1997) non hanno mai mancato i Playoffs, fermandosi al primo turno solamente tre volte.

Difficile stabilire una graduatoria delle migliori squadre: ognuna ha trovato la propria grandezza in un momento particolare, con regole, avversari e opportunità completamente diverse.

Collocare gli Spurs in un’ipotetica graduatoria è ancora più complicato, perché dal primo al quinto titolo è cambiato quasi tutto, tranne Popovich e Duncan. Le Finali vinte con squadre sempre diverse farebbe la gioia di Jerry Krause, il GM dei Bulls che disse “le organizzazioni vincono i titoli, non i giocatori“, facendo arrabbiare non poco Jordan e compagni.

Gli Spurs non hanno definito una decade, ma sono un capolavoro vivente di dedizione e soprattutto, di adattabilità.

Per chi segue la NBA da pochi anni può sembrare addirittura incredibile, ma c’è stato un tempo in cui gli Spurs di Tim, Manu e Tony erano una squadra nota per avere un attacco oscenamente brutto. Qualche anno prima, oltre ad essere brutti, erano una squadra allergica agli stranieri, mentre oggi sono un’Internazionale dei canestri.

Adattabilità, dicevamo: gli Spurs sono stati tra i primi a capire che l’oceano non era più largo come un tempo, andando a pescare giocatori sconosciuti alla massa statunitense, e magari già conclamati campioni in patria.

Furono altrettanto bravi nel capire che la marea era cambiata e che, con le nuove regole, il movimento di palla non era più un lusso per esteti ma un’esigenza, arrivando quest’anno a sublimare l’arte.

Per qualcuno, è solo questione di fortuna: a quanti è capitato d’avere due prime scelte assolute e di ritrovarsi con David Robinson e Tim Duncan?

Per qualcuno, è solo questione di fortuna: a quanti è capitato d’avere due prime scelte assolute e di ritrovarsi con David Robinson e Tim Duncan?

Per altri, gli Spurs sono figli della competenza quasi diabolica di R.C. Buford, capace di scovare degli All Star alla fine del secondo giro.

La verità, come spesso accade, sta nel mezzo: R.C. ha preso delle cantonate e tante delle sue decisioni sono state consigliate da scout ed esperti vari (anche nostrani), ma non è solo fortuna: Cleveland aveva James, e non ha vinto nulla. Orlando aveva Shaquille O’Neal, e se lo è lasciato sfuggire.

Tim Duncan è rimasto a San Antonio così a lungo perché tra le fila degli Spurs ha trovato un progetto e delle persone affini al suo carattere, forgiando un binomio che è ormai nella storia del basket.

Hanno vinto con i vecchi pretoriani di Robinson, sono sopravvissuti alle frustrazioni del triennio gialloviola (in particolare al 2001, quando vennero spazzati via in Finale di Conference, pur avendo il vantaggio del fattore campo) per tornare in Finale più forti di prima.

Hanno avvicendato il vecchio Alamodome con il nuovo SBC Center (oggi AT&T Arena) giusto in tempo per farlo battezzare dall’ultima stagione del vecchio Ammiraglio, ritiratosi con il secondo anello al dito, il primo per i giovani Manu e Tony.

Ricostruirono alla svelta, complici la fuga di Stephen Jackson e i ritiri di Kerr, Ferry e ovviamente di Robinson, firmando Turkoglu, Robert Horry e Nesterovic. Patirono l’eliminazione nuovamente per mano dei Los Angeles Lakers, ma tornarono a vincere un anno dopo, in una memorabile lotta di sette partite con i Detroit Pistons campioni in carica.

Sconfitti dai Dallas Mavericks nel 2006, ritornarono ancora una volta a vincere il titolo nell’anno dispari, battendo Phoenix e smantellando i Cavaliers di LeBron in quattro gare.

Rallentati dal ginocchio malandato di Duncan e dal risorgere dei Lakers, che li eliminarono ancora una volta alle Conference Finals, gli Spurs tentarono di ricostruire alla svelta, prima con Antonio McDyess, poi con Richard Jefferson, due esperimenti falliti.

Sembrava davvero impossibile che si ripresentassero a giocare per il titolo, e l’hanno fatto due volte consecutivamente, giocando oltretutto una pallacanestro fantastica, figlia della sapienza cestistica accumulata in anni ed anni di stabilità e cura per i dettagli.

Buford e Popovich sono stati assistenti di Larry Brown, un genio d’allenatore il cui demone sportivo lo costringeva a cambiare continuamente squadra e città, all’eterna ricerca della perfezione; la trovò a Detroit, nel 2004, ma scappò anche da lì.

Popovich invece non ha vagato per cercare la perfezione, l’ha costruita sul posto. Nel 1994 divenne Presidente e GM degli Spurs, senza avere particolari ambizioni riguardo alla panchina, finendoci solo quando, qualche anno più tardi, si trovò costretto a licenziare Bob Hill, complice una partenza 3-15 – e una catena d’infortuni che avrebbe reso difficile a chiunque fare meglio. Pop vinse solo 17 partite, ma rimase anche l’anno successivo, diventando il primo (e unico) head coach NBA ad aver avuto il piacere d’allenare Timothy Duncan.

Popovich invece non ha vagato per cercare la perfezione, l’ha costruita sul posto. Nel 1994 divenne Presidente e GM degli Spurs, senza avere particolari ambizioni riguardo alla panchina, finendoci solo quando, qualche anno più tardi, si trovò costretto a licenziare Bob Hill, complice una partenza 3-15 – e una catena d’infortuni che avrebbe reso difficile a chiunque fare meglio. Pop vinse solo 17 partite, ma rimase anche l’anno successivo, diventando il primo (e unico) head coach NBA ad aver avuto il piacere d’allenare Timothy Duncan.

Era il 1997, e gli Spurs vantavano due torri formidabili (il caraibico e David Robinson), che avrebbero guidato San Antonio al primo titolo NBA della loro storia, unica franchigia ex-ABA ad averne vinto uno.

Duncan dominò la Finale 1999, con 27 punti e 14 rimbalzi di media (non arrivarono a 85 punti a partita nella serie, giusto per ribadire che Pop non è un esteta), ma di lì a poco le cose iniziarono ad andare male; gli Spurs erano un gruppo fisico e duro, adatto al gioco di fine anni novanta, ma non alle regole post-hand-checking; inoltre, molti giocatori, da Avery Johnson a Mario Elie, iniziavano ad essere troppo vecchi.

Nel 2000 uscirono al primo turno contro i Suns di Jason Kidd e Penny Hardaway, complice un infortunio a Timoteo. Sembrava che il destino degli Spurs fosse segnato: Orlando aveva giocato una stagione sorprendente, era allenata da un giovane coach di prospettiva come Doc Rivers e scommetteva di riuscire a reclutare Grant Hill e Tim Duncan, in una delle free agency più frenetiche mai viste.

I tifosi di San Antonio passarono la stagione a cantare “Stay Tim Stay” anziché il classico “Go Spurs Go”, ma nemmeno loro ci speravano troppo. Anche la dirigenza sembrava timorosa di contrariare il proprio giocatore, ma in realtà, Popovich aveva capito tutto, e gli altri non avevano capito niente.

Il circo messo in piedi dai Magic non piacque per nulla a Tim, che rifirmò con San Antonio, convinto da David Robinson, Sean Elliott e dalla silenziosa operosità degli Spurs, piuttosto che dalle pirotecniche promesse di grandezza della città di Disney World; disse laconicamente: “Non sono una persona a cui piacciano più di tanto i cambiamenti”, e tanti saluti a Grant Hill.

Questa dinastia, che poi forse non è nemmeno una dinastia, ma un modo di vedere il basket, è nato da una serie di decisioni giuste prese a cascata negli anni novanta, e poi confermate nel corso degli anni, anche quando il tempo volgeva al brutto e fare trade o licenziare sarebbe stato comprensibile se non consigliato.

Per Peter Holt, il discorso è abbastanza semplice: “Duncan è una parte enorme di ciò che facciamo, ma tutto nasce da Popovich. È la sua visione”.

Popovich è il cardine dell’organizzazione degli Spurs, perché se è vero che è Buford a scovare i giocatori, a riconoscerne il talento è stato Pop, ed è sempre l’ex agente segreto ad aver creato un certo tipo di cultura sportiva, e a definire i programmi.

Anticonformista nell’anima, Gregg Popovich è il contrario di quel che sembra, e ci sono voluti molti anni perché il pubblico NBA iniziasse a vedere in lui qualcosa più che l’urlatore seriale che impazziva ad ogni fischio contrario.

Anni fa, quando la posizione di Popovich non era così salda come oggi, fu Tim a consentirgli di lavorare con calma. Se qualche fan aveva nostalgia di Bob Hill o se i giornalisti tentavano di segare la panchina sotto alle terga di Gregg, ci pensava Tim a ribadire che il suo allenatore andava benissimo così, urlate e asprezze incluse.

Gradualmente, Popovich iniziò a rivelare se stesso, come quando i suoi Spurs erano a pochi minuti dal porre fine al regno di Kobe e Shaq, nel 2003, e lui chiamò un time-out solo per ricordare ai suoi giocatori di avere classe nella vittoria e di essere rispettosi.

Da allora a oggi, le idiosincrasie di Pop, la sua personale guerra contro le interviste tra i quarti e i siparietti con Craig Sager, sono diventati aneddoti a cui tutti i fans sono affezionati e che hanno accompagnato l’ascesa costante di un allenatore che forse ora, dopo il quinto titolo NBA verrà riconosciuto come uno dei grandissimi di questa professione.

Dopo ogni vittoria, le parole dolci scorrono come miele. L’anno scorso LeBron era meglio di Jordan, quest’anno è il turno di Pop e Duncan e del gioco di squadra, nel quale Tim, Parker e Manu non sono le stelle in virtù del numero di tocchi o d’isolamenti, ma perché sono i più bravi a giocare all’interno del sistema.

Tanta precisione sul parquet trova il suo corrispettivo negli uffici dirigenziali. Non che gli Spurs siano esenti da errori (i contratti di Malik Rose e di Radoslav Nesterovic, per non parlare di Richard Jefferson e forse anche i 16 milioni di Matt Bonner) ma la costante ricerca di giocatori in D-League e in Europa rendono sopportabili sviste che altre franchigie rimpiangerebbero per anni (come il taglio di Raja Bell o lo scambio Scola-Spanoulis), anche perché San Antonio cambia di anno in anno i giocatori ai margini della rotazione, confermando solo quelli che, come Danny Green, hanno fame e prospettive.

Non è solo un discorso di virtù, ma di esigenze dettate dalle dimensioni modeste del mercato nel quale Buford si trova a operare, che non consente di scherzare troppo con la luxury tax.

Potessero spendere di più, anche gli Spurs lo farebbero, ma grazie a un progetto e alle competenze di Pop e R.C. la piccola San Antonio prospera in una Lega nella quale molti GM e proprietari si lamentano di regole che favorirebbero le metropoli (però poi offrono contratti faraonici al primo che passa).

Non si deve quindi commettere l’errore di credere che Popovich e Buford siano idealisti votati alla ricerca del “bel gioco”. L’hanno incontrato sulla loro strada quasi costretti dalla realtà di un roster che non avrebbe potuto vincere giocando un basket meno che perfetto.

La loro grandezza sta nell’aver fatto il massimo con il materiale a disposizione, e per essersi preparati con metodo e serietà a sfruttare le opportunità, annusando il vento e giocando d’anticipo.

Erano una squadra offensivamente orrenda, che aborriva il tiro da tre ed era legata all’uno contro uno di Tim Duncan; sono diventati una formazione priva di un vero e proprio riferimento offensivo, capace di mettere a segno 55 triple nel corso delle cinque partite di Finale.

La fortuna può capitare a tutti, ma non dura tre lustri, e questa strana dinastia, che ha portato cinque squadre diverse a vincere il Larry O’Brien Trophy, è un monumento all’acume cestistico di Popovich, ma anche ai suoi giocatori, che hanno sposato la causa con abbandono quasi mistico.

“Penso che tutto questo cambi le carte in tavola per chi non ha un Kobe, un Durant o un LeBron. Penso che abbiamo mostrato la via giusta per farcela anche se non si dispone di così tanto talento” dice Ginobili, e le sue parole ricordano quelle di Joe Dumars, che giusto dieci anni fa si stava godendo un titolo costruito sul collettivo.

Coach Pop non ha inventato nulla, ha solo fatto meglio dei predecessori, forgiando un meccanismo che ha ricondotto il gioco dei Pro a un’essenzialità inedita. Certo, gli Spurs l’hanno fatto per necessità, ma questo non toglie nulla alla qualità sfoggiata.

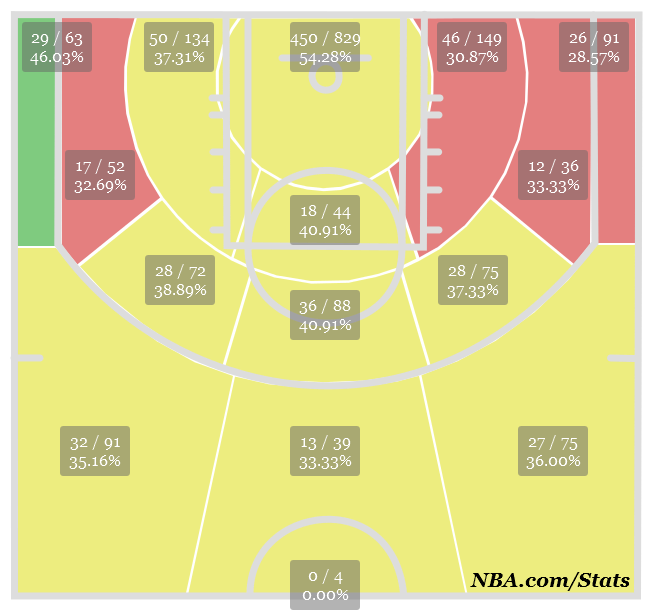

Nelle cartine di tiro vediamo le percentuali degli speroni 2002-03 (la prima versione ad aver vinto con Manu, Tim e Tony): il rosso indica le aree dalle quali tiravano sotto alla media NBA, in giallo le aree da dove tiravano nella media e in verde (sopra la media del 2002-03) c’è solo l’angolo sinistro.

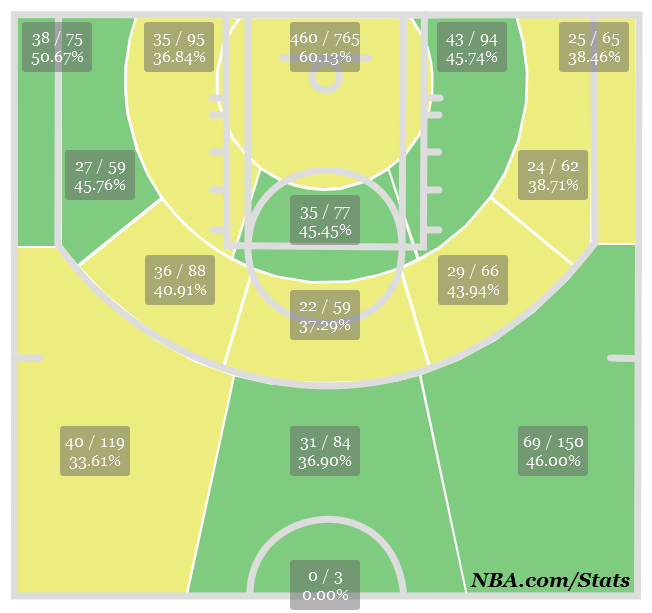

Nella seconda cartina, dedicata ai Playoffs di quest’anno, e che usa i medesimi colori, il rosso non compare e a dominare è il verde.

“Hanno giocato il miglior basket che abbia mai visto” ha abbozzato un abbattuto Chris Bosh, facendo eco ai commenti di Spoelstra. Adam Silver ha ringraziato i texani per “aver mostrato quant’è bello questo gioco”, ma a San Antonio nessuno sta gongolando e anzi, Buford ha detto di non capire come si possa giudicare “bello” un certo modo di stare in campo.

Gregg Popovich: “Se alla gente piace come giochiamo e se pensano che sia così valido da studiarlo e prenderlo ad esempio, credo sia fantastico. Noi abbiamo fatto il meglio che potevamo per essere chi siamo”.

Sarebbe certamente bellissimo se questo trionfo si trasformasse in un volano capace di dare slancio al gioco, e certamente non avevamo mai visto il mondo dei canestri così conquistato da una squadra come dagli Spurs di quest’anno.

Questa squadra ha conquistato il cuore di tanti appassionati, forse perché avevamo dato per spacciato Ginobili, visto in grave difficoltà durante le Finali dello scorso anno, o perché avevamo creduto che la finestra di opportunità di Duncan si fosse ormai chiusa, o perché non si può non amare quello che fa Boris Diaw, portandosi a spasso quella panza da pensionato.

Solo il tempo ci dirà se i San Antonio Spurs cambieranno la NBA, modificando i parametri con i quali si valutano i giocatori (e con i quali si decide quanto retribuirli) e i meccanismi gestionali, o se ha ragione R.C. Buford ad essere cinico.

Riescano o no a influenzare il futuro del gioco, questi Spurs sono già nella storia del basket, e si collocano vicino alle altre grandi franchigie del passato.

Non si sono ripetuti, è vero, e hanno cambiato molto ogni volta –però anche i Lakers del 1980 non erano granché simili a quelli del 1988– ma hanno dimostrato una capacità d’adattamento unica, simboleggiata da un dato: Duncan e Popovich (da superstar e allenatore) hanno vinto il titolo NBA in tre diverse decadi.

Ginobili e Parker hanno quattro anelli, Duncan cinque (come Bryant), e così anche Popovich, che pareggia Kundla e Riley; fossero stati meno intelligenti e flessibili, avrebbero smesso di vincere anni fa.

Avessero avuto meno fuoco nel cuore, Gara 6 della scorsa stagione li avrebbe convinti a tirare definitivamente i remi in barca.

Difficile che qualcuno riesca a fare qualcosa di simile a questi Spurs. Altri vinceranno più titoli consecutivi, ma la sintesi cestistica e umana raggiunta da questo nucleo di dirigenti e giocatori è cosa rara;

A giudizio di Buford “Pop è arrivato qui con una visione che penso si adattasse bene alla cultura della nostra città. Si adattava ad Avery, Sean e David Robinson, che hanno iniziato questo viaggio… credo che i giocatori che sono arrivati –Steve Kerr e Danny Ferry, ed è una lunga lista, con Bruce, Michael Finley e Brent Barry- hanno imposto uno standard. Non soltanto per le prestazioni sportive, ma per i rapporti umani. E la proprietà ci ha consentito di rimanere assieme.”

San Antonio ha appena vinto annichilendo i Big Three di Miami (la cui dinastia sembra essere giunta a prematura conclusione, con due titoli su quattro viaggi alle Finali), chiudendo la serie con un +18 di media nelle quattro vittorie (e perdendo Gara 2 per un solo canestro), consentendo a Kawhi Leonard di diventare il secondo più giovane MVP delle Finali di sempre (dietro a Magic Johnson, che lo vinse a 20 e poi a 22 anni), un ragazzo capace di chiudere la serie con il 61.2% dal campo e il 57.9% da tre, avvicinandosi alla doppia doppia nelle tre partite giocate in Florida (23 punti e 9 rimbalzi).

Se questi Spurs avranno un futuro, passerà necessariamente per le mani di questa giovane stella che non ha mai preso parte a un’All Star Game e scende in campo con l’umiltà del giocatore di ruolo.

San Antonio è una squadra vecchia, e non si può dare per scontato che saprà ripetere una stagione come questa, posto che erano considerati bolliti anche tre anni fa.

Popovich ha già detto che resterà, e in attesa della conferma di Tim Duncan, citiamo il tweet di Zach Lowe, editorialista americano: “Gli Spurs non potrebbero magari organizzare una partitella da trasmettere in TV? O magari un clinic di Manu sui passaggi no-look? Qualcosa per i malati di NBA?”

Seguo la NBA dal lontano 1997, quando rimasi stregato dalla narrazione di Tranquillo & Buffa, e poi dall’ASB di Limardi e Gotta.

Una volta mi chiesero: “Ma come fai a saperne così tante?” Un amico rispose per me: “Se le inventa”.