Dopo le finali NBA del 2002 fra Lakers e Nets, mi ritrovai a parlare su un campo da golf con la stella del football Jerry Rice.

“Segui la NBA?” gli chiesi.

“Certamente.”

“Chi è stato secondo te il più grande di sempre?”

“MJ, ovviamente!” rispose. “Perché, secondo te?”

La mia risposta fu quella di una persona che segue la NBA da oltre 30 anni.

“Shaquille O’Neal” gli dissi.

Rimase a bocca aperta. Una celebrità del golf che stava seguendo il discorso, intervenne:

“Non c’è giocatore, vivo o morto, che possa essere paragonato a Jordan.”

Risposi che ce n’erano due invece, uno vivo ed uno morto, migliori di Jordan: Shaquille O’Neal e Wilt Chamberlain.

Avete letto, e per giunta gratis, uno stralcio preso dall’introduzione del libro “Who’s the best, who’s the better in Baskettball?”, scritto da Elliot Kalb, al secolo Mr. Stats, giornalista, scrittore, analista sportivo, appassionato di basket, da molti considerato uno dei massimi esperti della palla a spicchi d’oltreoceano.

Kalb ha messo in fila nella sua personalissima classifica i primi 50 giocatori della storia, partendo appunto da Shaquille O’Neal e Wilt Chamberlain e finendo al cinquantesimo posto di Clyde Drexler.

Una classifica che non ha mancato di scatenare critiche e dibattiti per le sue scelte in controtendenza, secondo molti dettate dall’intento utilitaristico e al tempo stesso provocatorio di sovvertire alcune delle più consolidate convinzioni del basket americano e di conseguenza incrementare le vendite.

Eppure, interessi commerciali a parte, il libro di Kalb ha avuto il merito di fornire interessanti spunti di riflessione, spingendo i lettori, anche i più scettici, all’inevitabile domanda: può mai essere Shaquille O’Neal considerato il miglior giocatore di basket di ogni epoca?

Per chi ha seguito l’intera sua carriera, probabilmente no, non tanto per demeriti suoi (che pur ci son stati) quanto per meriti di chi lo precede.

Tuttavia ciò non toglie nulla al fatto che Shaq sia stato in un particolare momento della sua carriera così dominante, così nettamente più forte della concorrenza, così incontenibile, da far nascere più di un dubbio negli appassionati.

E col tempo anche i suoi numerosi detrattori si son dovuti piegare alla realtà di trovarsi al cospetto di uno dei giocatori più forti mai visti su un campo da basket, di uno dei centri più dominanti nella storia del gioco. Forse, se ci limitiamo al triennio a cavallo del nuovo millennio, il più dominante di sempre.

Lo dicono i numeri, lo dicono le sue vittorie, lo dice la sua carriera, a dispetto di una non proprio cristallina etica del lavoro e di scelte talvolta discutibili. Ma andiamo con ordine.

Shaquille Rashaun O’Neal nacque il 6 marzo del 1972 da Lucille, una ragazza di Newark, New Jersey, dopo una relazione con Joe Toney, discreto giocatore di basket locale, pronto a raccattare la propria roba e dileguarsi ancor prima che il figlio nascesse.

La signora O’Neal trovò conforto fra le braccia di un giovane sergente dell’esercito, Philip Harrison, colui che fungerà da padre per Shaq, lo educherà con ferrea disciplina militare e lo porterà con sé durante i suoi spostamenti di lavoro.

Era poco più di un bambino, O’Neal quando, alto già due metri, conobbe casualmente in una base militare in Germania, il coach di Louisiana State, Dale Brown.

Shaq era entrato in contatto con la palla a spicchi con scarso successo. Era privo delle più elementari nozioni di gioco, i suoi movimenti erano lenti ed impacciati e la sua tecnica mediocre. Ma il basket gli piaceva e il fisico era dalla sua, così colse l’occasione di quell’incontro per chiedere consigli a Brown.

L’allenatore che era alla costante ricerca di giovani talenti da arruolare a LSU, gli domandò per prima cosa da quanto tempo fosse nell’esercito.

La risposta di Shaq lo lasciò interdetto.

“Coach, io ho solo 13 anni.”

Non ci mise molto Brown a capire la situazione, presentarsi al sergente Harrison e spiegargli le prospettive che il figlio aveva nel mondo della pallacanestro.

Ma il sergente non fu così accondiscendente: “Ne riparleremo quando sarà il momento. La cosa più importante ora per mio figlio è un’istruzione degna di questo nome.”

Due anni dopo quell’incontro, Harrison tornò con la famiglia negli States, a San Antonio, dove Shaq, nel frattempo cresciuto ulteriormente, si iscrisse alla Robert G. Cole High School, la condusse la al titolo dello stato e cominciò ad attirare l’attenzione di scout e allenatori di college.

Al suo ultimo anno di superiori la squadra chiuse con 36 vittorie e nessuna sconfitta. I 791 rimbalzi che il centro collezionò durante la season rimangono tuttora record all time dello stato.

Un giovane Shaquille col padre Harrison e la madre Lucille

Davanti alla porta di casa O’Neal la fila di reclutatori cominciò a diventare chilometrica. Ma per Shaq la scelta era già stata fatta molto tempo prima. Andò alla Louisiana State University sotto coach Brown.

I Tigers divennero subito una delle maggiori candidate al titolo NCAA.

Contrariamente alle previsioni, non furono però anni facili quelli collegiali per il giovane O’Neal.

LSU aveva in Chris Jackson, che tempo dopo diventerà famoso nella NBA con il nome di Mahmoud Abdul-Rauf, e in Stanley Roberts i due perni. Dale Brown cercò di inserie Shaq senza stravolgerne troppo gli equilibri, mantenendo Jackson come prima opzione offensiva e alternando Roberts e O’Neal nel ruolo di centro.

Al suo primo anno Shaq realizzò solo 13.9 punti e 13 rimbalzi a partita. LSU uscì al primo turno dell’NCAA Tournament.

Quell’estate Jackson lasciò il college per approdare in NBA, mentre Roberts firmò per il Real Madrid, così il nostro si ritrovò ad essere l’indiscusso leader della squadra. Salì a 28.5 punti a partita, oltre 15 rimbalzi di media, 4.8 stoppate e il 63.9% dal campo. Riscrisse quasi tutti i record alla categoria punti, rimbalzi e stoppate di Louisiana State.

Non era divertente però per il giovane Shaq giocare al college contro avversari fisicamente molto più piccoli che ricorrevano a qualsiasi mezzo, lecito e soprattutto meno lecito, per fermarlo. Fece scalpore qualche sonora scazzottata, come quella contro Carlus Groves di Tennessee, reo di aver passato tutta la partita a provocarlo e colpirlo di nascosto agli arbitri.

A dispetto di ogni pronostico e di un dominio fisico quasi imbarazzante, il titolo NCAA non arrivò mai e dopo il suo terzo anno, Shaq si dichiarò eleggibile per il draft NBA.

Era il 24 giugno del 1992 quando venne scelto con la prima chiamata assoluta dagli Orlando Magic, davanti al pari-ruolo Alonzo Mourning e a Christian Laettner, autentica istituzione di Duke che per giunta aveva appena soffiato il posto nel Dream Team di Barcellona proprio a O’Neal.

Shaq varcò le soglie del professionismo con la nomea di nuova superstar e futuro dominatore della lega, tanto da scomodare persino Michael Jordan che alla sua seconda partita contro i Magic, decise di mettere ben in chiaro le gerarchie vigenti in NBA, piazzando 64 punti in faccia al colosso con il numero 32 sulle spalle.

Con O’Neal sotto i tabelloni Orlando vinse venti partite in più rispetto all’anno precedente, ma non fece onde come in molti avevano pronosticato. Le vittorie finali furono 41 a fronte di altrettante sconfitte e l’accesso ai playoffs mancato di un soffio.

Shaq chiuse con 23.4 punti e 13.9 rimbalzi di media. Guidò la sua squadra in punti, rimbalzi, stoppate e minuti giocati. In due occasioni contro Phoenix e New Jersey, entrambe dirette televisive, frantumò il tabellone con una poderosa schiacciata. Fu votato per partecipare all’All Star Game divenendo la prima matricola a ricevere quest’onore dai tempi di Jordan. Vinse infine il trofeo di rookie dell’anno.

La stagione successiva arrivò dal draft Penny Hardaway.

O’Neal guidò a lungo la lega nei punti realizzati. A fine anno si assestò sui 29.3 punti a partita, finendo per essere scavalcato sul filo di lana nella classifica dei realizzatori da David Robinson che, aiutato dai compagni, nell’ultima partita di season ne aveva piazzati 71 contro i Clippers.

Shaq si rifece nella percentuale al tiro, categoria in cui guidò la NBA, terminando con oltre il 60% dal campo.

Il 20 novembre 1993 contro i Nets realizzò la prima tripla doppia della sua carriera con 24 punti, 28 rimbalzi e 15 stoppate. La coppia Hardaway-O’Neal condusse i Magic per la prima volta alla post-season. Arrivò un’immediata eliminazione ad opera dei Pacers con un secco 3 a 0, ma il futuro sembrava davvero roseso per la squadra della Florida.

Certo non mancavano i critici, una folta schiera di detrattori che accompagnerà buona parte della carriera di O’Neal. Dopo la sconfitta contro Indiana, in molti fecero presente come il giocatore non avesse solidi movimenti sotto canestro, fosse rimbalzista e stoppatore appena passabile in proporzione all’altezza, avesse un raggio d’azione troppo limitato, una tecnica decisamente rivedibile e spesso sembrava esser privo di voglia e intrapendenza.

L’anno successivo O’Neal sembrò zittire tutti, consacrandosi miglior realizzatore della lega con oltre 29 punti a partita e portando Orlando a vincere 57 gare. Inoltre, in un’epoca in cui la concorrenza era spietata nel ruolo di centro, fu incluso nel secondo quintetto NBA.

Orlando ora poteva contare anche sull’apporto del rimbalzista Horace Grant e su un Hardaway che stava maturando rapidamente consacrandosi fra i migliori giocatori della lega, tanto che lo stesso Jordan si era spinto fino a designarlo suo erede.

I Magic superarono nei playoffs in rapida successione i Celtics, i Bulls del rientrante MJ e i Pacers, raggiungendo le finali NBA. Al suo terzo anno nella lega, O’Neal era già pronto a giocare per il titolo. Avversari gli Houston Rockets, campioni in carica.

I Magic avevano il fattore campo a favore. Ma i Rockets avevano Olajuwon.

Gara 1 fu una partita rocambolesca se mai ce n’è stata una. Probabilmente fu la partita che segnò l’intera serie. Orlando conduceva di 20 punti a fine secondo quarto, subì la rimonta di Houston, ma ebbe la possibilità di chiudere la gara con 4 tiri liberi consecutivi di Nick Anderson sul risultato di 110 a 107 a proprio favore.

Nick li sbagliò tutti, uno dopo l’altro. Il mondo gli crollò addosso. Da quel giorno divenne Nick The Brick, Nick il Mattone. Non si sarebbe più ripreso come giocatore. Ma questa è un’altra storia.

Houston sul filo della sirena impattò il risultato con una tripla di Kenny Smith, mandando la partita all’overtime. Fu probabilmente in quel momento che i Magic persero qualsiasi chance. Houston si impose al supplementare per 120 a 118. Rovesciò subito il fattore campo, mentre Orlando andò in tilt. Il resto della serie quasi non ebbe storia. Fu sweep.

La finale contro i Rockets e l’esperto Olajuwon fu impietosa, ma sebbene il giovane O’Neal avesse perso il confronto diretto con un avversario all’apice della carriera, resse meglio l’impatto contro il centro nigeriano di altri suoi colleghi come Robinson al turno precedente e Ewing l’anno prima.

L’anno successivo Shaq fu infortunato per parte della stagione regolare. Saltò 30 gare, segnò 26.6 punti a partita, finì nel terzo quintetto NBA e partecipò al suo quarto All Star Game in cui realizzò 25 punti e 10 rimbalzi.

I Magic vinsero 60 partite, secondi assoluti nella lega alle spalle degli inarrivabili Bulls che avevano appena frantumato il record NBA di vittorie in stagione.

Tutti attendevano la sfida in finale di conference fra Chicago e Orlando.

I Magic venivano considerati l’unica squadra capace di poter fermare la corsa dei Bulls e c’era molta curiosità fra adetti ai lavori e tifosi sia per il confronto a distanza fra Jordan e O’Neal, sia per come Chicago, storicamente priva di un centro di valore, potesse opporsi allo strapotere di Shaq.

Manco a dirlo la serie non iniziò neppure. Rodman fu fantastico in aiuto su O’Neal e la serie finì con un sonoro sweep a favore dei Bulls, mentre Orlando tornava mestamente a casa.

I detrattori tornarono a farsi prepotentemente sotto, sottolineando come Shaq avesse subito la strabordante presenza di Rodman a rimbalzo e nei momenti cruciali della partita si fosse spesso nascosto, lasciando le maggiori responsabilità offensive sulle spalle di Penny Hardaway.

Ad alimentare il fuoco delle polemiche, quella stessa estate arrivò il trasferimento a Los Angeles, città in cui O’Neal aveva ormai molti interessi economici.

Shaq rifiutò gli oltre 100 milioni di dollari che i Magic gli offrirono per l’estensione e firmò con i Lakers un contratto di 4 anni per 120 milioni.

Era un trasferimento che cestisticamente non aveva ragion d’essere. Orlando era una squadra giovane, destinata prima o poi a vincere, che poteva contare su un asse play-centro fra i migliori della storia recente della lega. I Lakers invece erano in piena ricostruzione e il trasferimento di O’Neal probabilmente non bastava per renderli una contender.

Ma il richiamo della metropoli, delle luci della ribalta, di Hollywood, era troppo forte per l’ormai ex centro dei Magic. Probabilmente perché il basket non era più tutta la sua vita, perché incideva dischi, girava film, perché da tempo faceva il pendolare con Los Angeles. Perché si sentiva come un orso in gabbia in una Orlando che iniziava a stargli maledettamente stretta. Perché il suo sogno si chiamava California.

Critiche e polemiche crebbero d’intensità. Ad Orlando, scioccata per l’inaspettato tradimento, l’opinione pubblica insorse. Furono esposti al pubblico giudizio tutti gli scheletri che fino ad allora erano rimasti gelosamente custoditi negli armadietti della O-Rena. La mancanza di professionalità del giocatore, la poca voglia di allenarsi. Il disinteresse per il basket e per le vittorie. Il suo scomparire dal campo nei momenti cruciali delle partie.

Ciò che dava inoltre da pensare era la sua media sia nei rimbalzi che nelle stoppate andata progressivamente calando di anno in anno. Shaq era infatti passato dai 13.9 rimbalzi e 3.5 stoppate dell’anno da rookie fino agli 11.0 rimbalzi e 2.1 stoppate della sua ultima stagione. Cifre ritenute insufficienti per un colosso come lui.

E i primi tempi in Calfiornia sembrarono dar ragione proprio ai suoi detrattori.

Al suo primo anno O’Neal fu spesso infortunato, giocò appena 51 gare, mise 26.2 punti, 12.5 rimbalzi, 2.9 stoppate di media. I Lakers, fra le cui fila militava un giovanissimo rookie di nome Kobe Bryant, vinsero 56 partite, giungendo quarti a ovest nella griglia dei playoffs.

Al secondo turno di post-season affrontarono gli Utah Jazz del fresco MVP di Regular Season, Karl Malone. Le medie di Shaq calarono di oltre 4 punti a partita e Utah si liberò dei Lakers per 4 gare a 1.

Non andò meglio l’anno successivo, quando durante l’All Star Weekend a Cleveland, Shaq fu eletto, forse un po’ troppo prematuramente, fra i migliori 50 giocatori della storia e il suo nome fu accolto da bordate di fischi da parte degli spettatori. I Lakers vinsero 61 partite in Regular Season, ma ancora una volta Utah mise fine alla loro corsa in finale di Conference con un sonoro 4 a 0.

E l’anno dopo ancora, quello del lock-out, arrivò un nuovo sweep, stavolta ad opera degli Spurs delle Twin Towers, il veterano David Robinson e il giovane Tim Duncan, che si apprestavano a vincere il primo titolo della loro storia.

Shaq, dopo sette anni in NBA e sei post-season, aveva rimediato fino a quel momento sei sonore batoste nei momenti cruciali delle stagione. Cinque sweep, tre con la maglia dei Magic, due con quella dei Lakers, e una netta sconfitta per 4 a 1.

Palesemente innervosito dalla piega che stava prendendo la sua carriera, dalle feroci critiche che continuavano a piovergli addoso, il nostro provò a reagire durante una concitata conferenza stampa, ma fece involontariamente ridere pubblico e giornalisti con la frase, divenuta a suo modo celebre: “Nella mia carriera ho vinto dappertutto, tranne al college e in NBA”.

Erano tuttavia critiche ingiuste e finanche eccessive quelle rivolte a un giocatore che, pur con tutti i limiti che stava palesando, all’epoca aveva appena 27 anni e ampi margini di miglioramento. Ma del resto come già aveva avuto modo di dire in passato il grande Wilt Chamberlain, non solo “la gente non ama Golia” ma è anche molto meno disposta a perdonare gli errori e le battute d’arresto di un colosso alto 216 centimetri per quasi 150 kg.

Eppure Shaq stava migliorando giorno dopo giorno. Aveva messo su una serie di utili movimenti sotto canestro, un sapiente uso del piede perno accompagnato da una velocità e una reattività fuori dal comune per un giocatore della sua taglia. Il suo raggio d’azione si stava progressivamente allargando e la sua tecnica non era più quella basica di inizio carriera.

Certo, non era divenuto d’un tratto un novello Olajuwon o un nuovo Bill Walton, ma non era neanche più lontanamente il giocatore grezzo che in molti volevano far passare, anzi il suo bagaglio tecnico, spesso oscurato dalla sua stazza, poteva ora contare su un discreto numero di pericolosissime armi. Il connubio fra fisico e tecnica, ma anche la tribolata e cocente serie di sconfitte che Shaq aveva attraversato, stavano forgiando il giocatore che ben presto si sarebbe ritrovato a dominare il mondo.

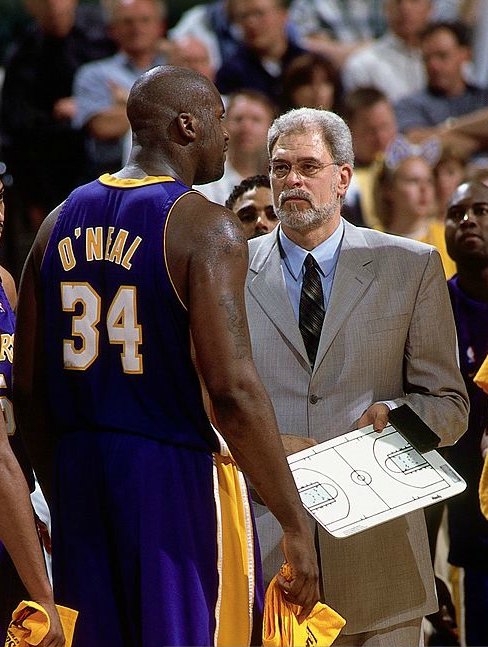

Fu infatti proprio quella l’estate della svolta. Sulla panchina dei Lakers venne a sedersi Phil Jackson, reduce da un anno sabbatico dopo la seconda tripletta coi Bulls.

Sotto l’attenta direzione di coach Zen e con i nuovi schemi offensivi che ovviamente prevedevano l’Attacco Triangolo su cui la premiata ditta Jackson & Winter aveva fondato le proprie fortune, O’Neal prese decisamente in mano la squadra.

Correva la stagione 1999-2000, quella che salutava l’avvento del nuovo millennio. Shaq, che si era presentato al training camp in forma smagliante come forse lo era stato solo nell’anno da rookie, fu letteralmente inarrestabile.

Segnò 29.7 punti per gara, tirò col 57% dal campo, primo in entrambe le categorie nella lega. Catturò 13.6 rimbalzi (secondo) e rifilò 3.03 stoppate a partita (terzo). Fu inoltre quarto nei minuti giocati. Guidò i Lakers ad un record di 67 vittorie e 15 sconfitte, primi nella lega.

Il 6 marzo, il giorno del suo ventottesimo compleanno, realizzò 61 punti contro i Clippers. Aggiunse al suo score 23 rimbalzi, risultando il secondo giocatore nella storia a mettere più di 60 punti e 20 rimbalzi in una stessa partita. Inutile chiedersi chi sia stato il primo, la risposta è ovvia.

Vinse il trofeo di MVP all’All Star Game ex aequo con Duncan. Fu eletto per la prima e unica volta in carriera MVP di stagione, mancando di appena un voto l’en plein. Sarebbe stato il primo giocatore della storia a vincere l’MVP con l’unanimità dei voti, impresa successivamente riuscita al solo Stephen Curry dopo la magica stagione delle 73 vittorie dei suoi Warriors.

Nei playoffs Shaq fu ancora più devastante: 30.7 punti e 15.4 rimbalzi di media. Impotenti di fronte al dominio del centro giallo-viola gli avversari non trovavano nulla di meglio che mandarlo costantemente in lunetta, specialità nella quale il nostro, a voler esser buoni, non eccelleva. L’Hack-a-Shaq, il fallo sistematico su O’Neal, divenne la regola nelle partite contro i Lakers, ma questo non bastò a contenere i suoi numeri.

La cavalcata vincente dei giallo-viola di Los Angeles ebbe un solo intoppo, in finale di conference contro i Trail Blazers, superati di misura e in rimonta solo alla settima, decisiva partita. Poi arrivò la finale NBA, la prima per i Lakers dal 1991. Avversari, gli Indiana Pacers. E fu proprio nella serie decisiva per il titolo che Shaq diede il meglio.

43 punti e 19 rimbalzi in gara uno. 40 punti e 24 rimbalzi in gara due. Ed era solo l’inizio.

http://www.youtube.com/watch?v=3kM2OdZPVaw

O’Neal divenne il sesto giocatore della storia a realizzare almeno 30 punti in ogni singola partita della finale. Chiuse la serie con 38 punti di media, 16.7 rimablzi, il 61% dal campo. La più alta media punti nella storia delle finali NBA mai realizzata da un centro. La quarta di sempre, dopo quelle di Jordan nel ’93, di Barry nel ’67 e di Baylor nel ’62. Tutto questo nonostante avesse tirato con un misero 30% dalla lunetta su 93 tentativi complessivi.

I Pacers furono spazzati via in sei partite. Critici e detrattori non mancarono di far notare come quei numeri strabilianti fossero stati realizzati quando ormai Shaq era rimasto l’unico centro di valore nella lega, dopo i ritiri dei grandi interpreti del decennio precedente, ma la loro voce si faceva sempre più flebile. Ben presto sarebbe stata definitivamente messa a tacere.

L’anno successivo le vittorie in stagione per i Lakers furono 56, secondi nella lega dietro gli Spurs. In post-season i giallo-viola non ebbero però rivali di sorta. Sweeparono in rapida successione i Trail Blazers, i Kings e in finale di Conference proprio San Antonio. Si presentarono alla finale con un record playoff di 12 partite vinte su 12. Avevano di fronte i Philadelphia Sixers, guidati un incontenibile Allen Iverson, fresco MVP di stagione.

I Lakers persero sorprendentemente gara 1 in casa nonostante i 44 punti e 20 rimbalzi di Shaq, poi ci furono quattro vittorie consecutive per L.A.

Di fronte al quattro volte difensore dell’anno Dikembe Mutombo, uno che per stazza poteva quasi tenergli testa, Shaq chiuse la serie con 33 punti e quasi 16 rimbalzi di media. Fu nuovamente MVP delle finali.

https://www.youtube.com/watch?v=kK1lvk2Kyqk

L’anno successivo arrivò il terzo titolo consecutivo per i Lakers che risultarono così la terza squadra di sempre a centrare la difficile impresa della tripletta dopo i Celtics di Russell e i Bulls di Jordan. L’ultimo atto contro i Nets fu quasi una formalità. Un secco 4 a 0 e per la prima volta nella storia i Lakers sweeparono un avversario in finale.

Arrivò il terzo titolo consecutivo di MVP delle finali per O’Neal, un’impresa riuscita al solo Michael Jordan. Shaq chiuse la serie contro i Nets con 36.3 punti e 12.3 rimbalzi di media. Più in generale chiuse un triennio fantastico di dominio assoluto sul resto del mondo.

Fu durante quegli anni che l’appellativo di Most Dominant Ever cominciò a essere sempre più spesso associato al suo nome. E fu dopo quelle finali che ebbe luogo il colloquio su un campo da golf cui abbiamo avuto modo di accennare in apertura di pezzo.

Ma Shaq rimaneva sempre e comunque un giocatore destinato a far discutere.

Il suo compagno di squadra, Kobe Bryant, la seconda stella dei Lakers, era frattanto cresciuto come giocatore, pretendeva spazio, tiri, visibilità e responsabilità. Desiderava ardentemente che – come già avvenuto quasi vent’anni prima negli stessi Lakers con la naturale inversione di ruoli al timone fra Kareem Abdul-Jabbar e Magic Johnson – i Lakers divenissero la sua squadra e O’Neal il suo fido scuderio. Ma Shaq non aveva la minima intenzione di abdicare, in fin dei conti all’epoca aveva appena trentun’anni ed era di gran lunga il miglior giocatore della lega.

I rapporti fra i due si fecero tesi.

La stagione 2002-03 ebbe un inizio travagliato per i tre volte campioni NBA. Dopo 30 partite Los Angeles aveva collezionato 11 vittorie e 19 sconfitte. Arrivò la prevedibile e affannosa rimonta, ma la squadra chiuse comunque quinta ad ovest e uscì di scena al secondo turno di playoff contro gli Spurs di Duncan.

Seguì la stagione dei Big Four. Approdarono in città Karl Malone e Gary Payton per una squadra da sogno, almeno sulla carta, che puntava inderogabilmente alla vittoria finale. Manco a dirlo, fu un’annata estremamente difficile.

Shaq saltò quindici partite per infortunio, Bryant diciassette, Karl Malone addirittura quaranta. I rapporti fra Kobe e Shaq raggiunsero il minimo storico. Ognuno giocava per sé. Frequenti erano le bordate che i due ex amici si lanciavano a mezzo stampa.

Con Bryant assente dal terreno di gioco a causa delle ben note vicende giudiziare in Colorado e del recupero da un intervento chirurgico al ginocchio, O’Neal non mancò di sottolineare come la squadra al completo fosse questa e andasse più che bene così.

Più tardi, dopo aver saltato alcune partite per infortunio, dichiarò di essere pronto per tornare in campo e dare il meglio per sè. Lo doveva a se stesso e ai suoi compagni di squadra, Derek (Fisher), Karl (Malone) e Gary (Payton). Evitando così di proposito di citare Bryant.

Nonostante le diatribe interne, i Lakers grazie all’immensa classe dei propri interpreti riuscirono comunque ad arrivare alle finali NBA contro i molto meno quotati Pistons, una squadra che non aveva grandi individualità né grandi nomi, ma che puntava tutto sul collettivo, sulla difesa aggressiva, sul gioco duro, sul sudore e sul sacrificio.

I nodi di quei Lakers infarciti di stelle, vennero al pettine. I Lakers furono maltrattati e persero la finale in cinque gare. Una finale in cui Shaq viaggiò a 26.6 punti e 10.8 rimbalzi a partita, medie che non bastarono a sovvertire l’esito.

Al termine della stagione, Malone appese le scarpe al chiodo, mentre Payton si trasferì a Boston.

La dirigenza di Los Angeles cercò a lungo di mediare fra le due stelle rimaste per tentare una difficile convivenza, ma di fronte all’assoluta volontà di entrambi di dividere le proprie strade, non poté fare altro che rassegnarsi a puntare sul più giovane, Kobe Bryant.

Il 14 luglio del 2004, Shaq fu dunque ceduto ai Miami Heat in cambio di Caron Butler, Lamar Odom, Brian Grant e una futura prima scelta.

Dopo aver firmato con gli Heat, il centro promise a pubblico e giornalisti che avrebbe portato l’anello in Florida.

Con O’Neal sotto canestro e il secondo anno Dwyane Wade in cabina di regia, gli Heat vinsero 59 partite, primi ad est. Shaq fu convocato al suo dodicesimo All Star Game e finì per la settima volta nel primo quintetto NBA. Perse di un soffio il suo secondo trofeo di MVP di stagione, posizionandosi alle spalle di Steve Nash. Arrivò la finale di Conference e una sconfitta alla settima sudatissima gara contro Detroit, campione in carica.

Ma la promessa di Shaq era rimandata solo di un anno. Furono 52 le vittorie di Miami la stagione successiva, secondi ad est alle spalle dei soliti Pistons, quinti assoluti.

Shaq giocò appena 59 gare, sempre per i suoi soliti infortuni, assestandosi sui 20 punti e 9.2 rimbalzi a partita. Guidò ancora una volta la lega nella percentuale dal campo, eguagliando il primato di Chamberlain che era stato leader della categoria per nove stagioni. Comparve per l’ottava e ultima volta nel primo quintetto NBA.

Dopo aver superato i Pistons nell’ultimo atto della Eastern Conference, la finale contro Dallas di un Nowitzki all’apice della propria verve realizzativa apparve inizialmente segnata. Dopo due partite, i Mavs erano in vantaggio per due a zero nella serie. Poi arrivò l’incredibile rimonta, firmata Dwyane Wade.

Shaq si mise completamente al servizio della giovane guardia, chiuse le finali con appena 13.7 punti a partita e 10.2 rimbalzi. Wade vinse il titolo di MVP, ma Shaq portò a casa il quarto anello della sua carriera. L’ultimo.

Aveva ormai 34 primavere e una salute che non gli permetteva più di reggere quel fisico strabordante che si portava a spasso per i parquet di mezza America. Gli anni migliori erano ormai alle spalle. Ma non era ancora finita.

La stagione successiva superò i 25.000 punti in carriera nonostante le sue medie fossero calate bruscamente. Toccarono i minimi nel 2007-08, quando per la prima volta dopo quattordici anni, non fu convocato all’All Star Game.

A metà stagione, nel febbraio del 2008, Shaq passò ai Suns in cambio di Shawn Marion e Marcus Banks. La ratio che aveva spinto Phoenix a quella trade era poter opporre un big man sotto canestro a Duncan durante le infuocate battaglie di post-season.

Al suo debutto con la maglia dei Suns, per una curiosa coincidenza del destino proprio contro i Lakers di Bryant, Shaq segnò 15 punti e catturò 9 rimbalzi. Phoenix si qualificò ai playoffs come quinta e si ritrovò subito ad affrontare gli Spurs. Ne uscì malconcia, perdendo in 5 gare, una serie che Duncan chiuse con 25 punti e 14 rimbalzi a partita.

L’anno successivo Shaq tenne una media di 18 punti e 9 rimbalzi nella prima metà di stagione che gli valsero l’ultima chiamata all’All Star Game. All’età di 37 anni fu eletto MVP della partita, ex aequo con il suo amico/nemico Kobe.

Il 7 febbraio 2009 contro i Raptors ritornò per una notte agli antichi splendori, realizzando 45 punti. Era la quarantanovesima volta in carriera che raggiungeva un simile score.

Phoenix tuttavia fallì l’acceso ai playoffs e così per la prima volta dal suo anno da rookie anche Shaq mancò l’appuntamento con la post-season. Diede addio all’Arizona, ma non al basket.

Giocò ancora due anni in squadre da titolo per incrementare la propria argenteria. Prima a Cleveland nel tentativo di aiutare Lebron James a vincere il sospirato primo anello in carriera, ma i Cavs furono eliminati al secondo turno di post-season dai Celtics dei Big Three.

L’anno dopo Shaq si trasferì proprio a Boston a far da quarto violino in una squadra dall’età non più verde. Giocò solo 36 partite alle poco brillanti medie di 9.2 punti e 4.8 rimbalzi. E il titolo non arrivò mai più.

Al termine di quella stagione disse basta.

Aveva 39 anni, quattro anelli alle dita, un trofeo di MVP di Regular Season, tre MVP delle finali, otto primi quintetti di lega, due secondi quintetti, quattro terzi quintetti, quindici presenze all’All Star Game, tre MVP nella partita delle stelle, due titoli di miglior realizzatore nella lega, 10 volte leader nella percentuale dal campo, quest’ultimo record assoluto nella storia della NBA.

I suoi 28.596 punti in carriera lo collocano al nono posto All Time fra i migliori realizzatori nella storia della pallacanestro americana. Gli oltre 13.000 rimbalzi lo collocano al quindicesimo posto nella categoria. Per tre anni, dal 1999 al 2002, rivali all’altezza o meno, è stato forse il giocatore più dominante di sempre. E scusate se è poco.

Ci si potrebbe chiedere a lungo cosa sarebbe stato e dove sarebbe potuto arrivare Shaquille O’Neal se solo avesse avuto la voglia di dedicarsi al basket a tempo pieno, di allenarsi con costanza, di contenere il proprio peso spesso strabordante, che tanti problemi ha dato alle sue caviglie e alle sue ginocchia, nei limiti di una forma accettabile. Se solo avesse avuto per tutta la carriera la determinazione e la mentalità che hanno contraddistinto il suo magico triennio dei titoli ai Lakers. O se avesse avuto voglia di essere più aggressivo a rimbalzo e una presenza più costante in difesa. Se solo avesse fatto fruttare al meglio quell’ingombrante fisico che Madre Natura gli ha donato.

Certo, potremmo porci tutte queste domande e anche di più. Ma in fin dei conti non avrebbe alcun senso. Perché probabilmente a quel punto non staremmo più parlando, nel bene e nel male, di Shaquille O’Neal, il grande “piccolo guerriero”.

Ha esordito su Play.it nel 2004 con la rubrica “NBA Legendary Games”. Dopo una trentina di pezzi ha lasciato perdere le partite per dedicarsi alla nuova rubrica “25 Legendary Players”. Ha mollato anche questa sul più bello per mettersi a scrivere romanzi noir. Il successo, probabilmente vittima di paresi, gli ha arriso e sorriso.

Shaq è il centro più dominante fra quelli che ho visto giocare nella NBA. Quando era in forma e voglia non era possibile contenerlo, al massimo mandarlo in lunetta e godersi lo spettacolo dei suoi tiri liberi uno diverso dall’altro. Certe volte, quando riceveva profondo i due punti erano semplicemente certi. Fine della storia. Shaq oltre ad essere fisicamente incontenibile era estremamente veloce e col tempo aveva messo su dei movimenti tecnici molto buoni. Inoltre era ( e suppongo sia ancora) una persona molto divertente, amatissimo dai compagni(Kobe escluso). Ma come ricordava Wilt C.nessuno sta dalla parte di Golia – troppo facile dominare col fisico di Shaq – e i suoi difetti si mostravano ancora più espliciti: tiri liberi imbarazzanti da vedere, voglia di impegnarsi limitata, tante partite nelle quali giocava al risparmio per poi farsi trovare in formissima ai p.o.(oddio cosa ottima per allenatori e tifosi della sua squadra, meno per il pubblico pagante al palazzetto o alla tv); una difesa mai troppo eccelsa(ma anche qui chi andava a sfidarlo sotto canestro rischiando di ritrovarsi il pallone in tribuna?), un rimbalzista non così capace di fare il vuoto come in certe occasioni invece dimostrava di essere in grado di fare; più in generale, come si accenna nell’articolo, su O’Neil c’è l’idea che sarebbe potuto essere ancora più dominante, accatastare cifre ancora più mostruose, cosa che non è avvenuta. Tuttavia nessun dubbio sulle qualità cestistiche di O’Neil: era fortissimo, un grande. Personalmente gli preferisco The Dream di Houston, ma che Shaq compaia prima dell’africano in classifica non mi stupisce nè mi trova poi così in disaccordo.

Goat ma quindi metti.duncan avanti a shaq?? Poi nell’articolo sul caraibico ti chiedo di motivare il perché di questa scena

Certo. Per sommi capi, Duncan è quasi unanimemente riconosciuto come uno dei due migliori giocatori della storia di questo seppur breve terzo millennio, e l’altro non è Shaq. È stato eletto all’unanimità miglior giocatore della prima decade quando pur Shaq ha attraversato il suo periodo più luminoso, ma più in generale per continuità di carriera ad alti o altissimi livelli, per costanza e per riconoscimenti personali e di squadra, Duncan ha pochi eguali nella storia della NBA e sicuramente non in Shaq che anzi al contrario ha vissuto più di fiammate che per quanto accecanti e luminosissime son state più limitate nel tempo. Comunque ne parliamo meglio quando uscirà l’articolo su Duncan.

sicuramente duncan ha avuto una carriera più longeva di shaq e sul finire della carriera è stato nettamente migliore.. ma al loro massimo, personalmente, ritengo shaq molto più forte di duncan, e diciamo che in fase calante non prendo duncan per una squadra da sogno. comunque ci sta, ne parliamo quando affronti timoteo.

ps: mi dai il link dove lo eleggono miglior giocatore della prima decade? non ne sapevo nulla

scusa ma questa lista comprenderà anche giocatori in attività? sto pensando a lebron.

una info commerciale, quando questa lista sarà finita ne farai anche un libro?

magari aggiungendo qualche aneddoto in più per ogni personaggio, perché la trovo molto interessante e nel panorama italiano manca.

abbiamo una cosa simile per la boxe ed il tennis fatta dal mitico Tommasi me per il basket nulla

Per hanamichi sakuragi:

Una carriera, specie se lunga 20 anni, è fatta di tanti momenti, di tante fasi, di tante situazioni, spesso molto diverse fra loro. E’ fatta di periodi luminonissimi ed altri meno, di grandi vittorie e sonore sconfitte. Una carriera si misura complessivamente non dai picchi, altrimenti shaq non uscirebbe da una top 3 di sempre, barry e baylor da una top ten.

Per pertugio.

I giocatori in attività non sono stati esclusi per principio. Ho valutato caso per caso e deciso singolarmente se poter farli rientrare in una top 30 o meno. Su eventuali sbocchi editoriali, non ci ho ancora mai pensato.

io personalmente escluderei sempre dalle classifiche i giocatori in attività a meno che la loro carriera sia già palesemente finita, tipo kobe prima del tour d’addio dell’anno scorso.

insomma lebron non lo metterei perchè credo che abbia ancora molto da dire.

è una legittima opinione. è il motivo per cui io ho escluso a priori durant, indipendentemente se rientrasse o meno in una top 30. james è vero che ha ancora molto da dare, ma ad oggi fa parte dei 30 migliori giocatori della storia.