L’incrocio di carriere ebbe luogo a Houston, alle porte della stagione 1993-’94.

Prima che la vittoria – addirittura l’accoppiata – dei Rockets di Tomjanovich potesse essere anche solo pronosticabile, l’argomento di pubblico dominio era il passaggio dell’anello dai Bulls di Scottie Pippen ad una qualunque altra franchigia NBA.

E’ vero che, del parziale interregno tra le due ere jordaniane, si ricordano principalmente epiche battaglie tra pivot dominate da Hakeem Olajuwon; si prosegue quindi con l’arrivo di Drexler in combinata con le sfortune del mai titolato Barkley, senza poter dimenticare i volti di Mario Elie, Kenny Smith, Othis Thorpe o Vernon Maxwell.

Tuttavia, sarà opportuno tenere presente che quei Rockets furono in grado di dominare il parquet anche in conseguenza della propria abilità nell’ottimizzare i primi giri del draft.

Già nel 1992 si era arrivati a Robert Horry (ala del 1970, da Alabama, compagno di Sprewell); nel 1993, con l’evidenza di un’anomalia anagrafica, il più anziano Sam Cassell (play del ’69, provenienza Florida State) si aggiungeva al team texano. Scelta numero 11 l’uno, chiamata numero 24 l’altro.

A parte il loro significativo contributo ai successi di Rudy T, ciò che vorremmo notare, di questi due giocatori, è il fatto che non si trattò di semplici gregari, di banali membri “del gregge”, ma di personalità cestistiche prossime alla Hall Of Fame. Insomma, quelle vittorie iniziali non furono casuali, per nessuno dei due.

Aggiungiamo inoltre che, per tre lustri pieni, le vicende di questi due atleti si sono intrecciate, andando a costituire una significativa porzione della pur breve storia della NBA moderna.

Dagli esordi alla separazione

Cominciamo col dire che all’arrivo di Cassell, Horry poteva già vantare nel proprio palmarès individuale un’inclusione nel secondo quintetto di matricole per la stagione 1992-’93, in virtù di 79 gare da titolare a circa mezz’ora di media, con 10 punti, 5 rimbalzi ed una stoppata ogni notte.

Horry mantenne questo iniziale vantaggio nelle gerarchie houstoniane anche per l’anno seguente, se consideriamo che il primissimo Cassell esordì con un’annata buona, ma non eccelsa: faticando come il più tipico dei rookies, sfiorò 7 punti e 3 assist di media, per un minutaggio non superiore ai 17 serali. Di contro, il più giovane ma già più navigato collega rimaneva stabile in tutte le voci statistiche menzionate.

Passando brutalmente all’argomento “anelli”, non sarà difficile capire quanto significativi siano stati i due ragazzi in chiave post-season: Horry era, come detto, già titolare inamovibile, mentre Cassell era il cambio naturale di un Kenny Smith ancora in forze, ma in fase calante per impiego e rendimento. Ne derivò che, nell’annata che si concluse con la delusione di Patrick Ewing e con le ossessioni di John Starks, la freschezze di entrambi portò cifre migliori nei mesi più caldi; Horry arrivò a 11.7 punti e 6.1 rimbalzi, mentre Cassell giocò per più di 21 minuti a partita, crescendo sensibilmente in punti, recuperi e passaggi vincenti.

Quanto all’anno seguente, quello di Drexler e di Olajuwon che tira da 3 in faccia a Shaq, oltre a registrare un Cassell sui livelli dei passati Play-Off, vi fu un “caso-Horry” a tenere banco per tutta la stagione. Il mancato passaggio agli Spurs, saltato per i ben noti problemi renali di Sean Elliott e definito “salvifico” dallo stesso Horry, coincise con le prime avvisaglie di quella reputazione di “clutch shooter” che avrebbe caratterizzato la carriera di Robert. Proprio a San Antonio decise gara-1 delle finali di Western, per poi ripetersi venti giorni dopo, in gara-3 contro i Magic. Disputò una serie di Finali a 17 e 10 complessivi, cogliendo anche il record assoluto di 7 recuperi in un singolo incontro. Fu back-to-back, che valse una temporanea conferma per il duo di giovanotti.

Non a caso, nel 1995-’96 esplosero entrambi.

Eppure, se abbiamo definito “temporanea” la permanenza in Texas di Horry e Cassell, il motivo è evidente: le ottime prestazioni del ’96 non furono sufficienti a trattenerli, visto che la franchigia, ormai blasonata, puntava a ripetersi con l’innesto di campioni consacrati, di gente navigata, sposando una filosofia che non mirava a far diventare il play e l’ala grande due pietre miliari dei “razzi”.

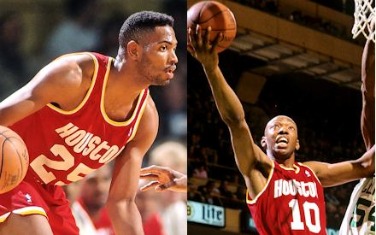

Sicché, quelli del 1995-’96 passano alla storia come semplici numeri, come cifre notevoli, ma in fin dei conti insignificanti. Pur di arrivare a Sir Charles, già bandiera di Philadelphia e Phoenix, la dirigenza volle sacrificare proprio il numero 25 ed il numero 10 (la trade comprendeva, come contropartite meno significative, anche Chucky Brown e Mark Bryant). Robert aveva collezionato 12 punti e quasi 6 rimbalzi, con tanto di career high in palle rubate e stoppate; Sam, seppur continuando a partire dalla panchina, era salito a più di 14 punti e 4 assist, con buoni numeri a rimbalzo e nei recuperi: vennero ceduti a seguito di quelle che, fino ad allora, erano state le migliori stagioni della loro breve carriera professionistica.

Rimasero comunque ad ovest, finendo in Arizona, ove rimasero giusto per uno scorcio di regular season. Per Horry (32 presenze a Phoenix, con un pessimo rendimento, livellato dai poco più di 20 minuti a sera) sarebbe finita, di lì a poco, l’epoca delle partenze in quintetto, ed avrebbe avuto avvio un’infinita avventura da rincalzo decisivo; Cassell, al contrario, avrebbe finalmente avuto lo spazio che meritava, nonché la possibilità di esprimere tutto il suo potenziale, posto che ai Suns giocò appena 22 incontri sui livelli dell’ultima annata ai Rockets.

Non sarà, come vedremo, l’ultimo punto in comune tra i due, le cui carriere e le cui vite sono divenute, da allora, “parallele”.

Robert “Big Shot” Horry

Si è detto del suo momento buio in fatto di statistiche, che da quando ebbe indosso la maglia dei Suns non fecero che stabilizzarsi su livelli apparentemente modesti. Nonostante questo, i Lakers vollero garantirsi le sue prestazioni, ottenute ad inizio ’97 anche attraverso i sacrifici poco costosi di Rumeal Robinson (più noto per il suo nome che per le sue giocate) e Cedric Ceballos (lui sì, una vera “personalità” nel mondo della NBA, memorabile per innumerevoli fattori). Dal numero 25, neanche fosse una radice quadrata, passò ad indossare il 5.

Un altro Bryant – non il sopra citato Mark – era il rookie appena approdato nella Città degli Angeli, mentre Shaquille O’Neal aveva già da tempo lasciato Orlando. Phil Jackson sarebbe arrivato solo nel 1999. Tra Del Harris e Kurt Rambis, Horry visse alterne vicende: sotto la guida di Harris fu sostanzialmente un titolare, mantenendo una media-minuti di circa mezz’ora, per mezzo della quale chiuse il 1997 a 9.2 ppg e 5.4 rpg, ed il 1998 a 7.4 ppg e 7.5 rpg, voce, quest’ultima, che rappresenta il career-high di Horry a rimbalzo.

Fu coach Rambis (alla cui corte giocò, come ala forte, perfino Dennis Rodman!) a limitarne il minutaggio nel 1998-’99, anno che vide Horry disputare meno della metà degli incontri a causa di un infortunio, senza che tuttavia questo gli abbia precluso la partecipazione alla post-season.

Certo, in fatto di post-season, occorrerà subito anticipare due dati: Horry è il primo di sempre per incontri di Play-Off nella storia della NBA, nonché recordman assoluto per triple realizzate nelle Finals (secondo per triple nei Play-Off, dietro al solo Reggie Miller).

Se ci troviamo a parlare di simili primati, è anche in virtù del secondo Three-Peat della carriera di Phil Jackson, dei tre anelli gialloviola tra 2000 e 2002. Furono quelli gli anni d’oro del “clutch shooter” Robert Horry, quelli in cui si ritagliò l’apposito ruolo di tiratore allo scadere: decise le finali del 2001 contro Philadelphia mettendo in ghiaccio gara-3, e l’anno seguente fu essenziale ai fini dell’eliminazione dei sempre temibili Blazers e dei migliori Kings di sempre. Furono quelli gli anni in cui la vera finale NBA era, in realtà, la finale della Western Conference.

E’ da notare, a proposito di triple, una curiosità: la media-carriera in regular non gli rende pienamente giustizia, essendo ferma al 34%, ed è significativo il fatto che proprio con Rambis ebbe un ottimo 44% dalla lunga, massimo che non riuscì mai ad eguagliare. Ovviamente in post-season ha medie migliori, con un 36% assoluto.

Da queste considerazioni, prendiamo le mosse per dire che lasciò i Lakers nel 2001, in qualità di free agent, con cinque anelli in bacheca. A Los Angeles non ebbe mai più di 7 punti e 6 rimbalzi di media, senza mai raggiungere i 30 minuti di impiego.

Fu così che un altro team, sempre ad Ovest e di nuovo in Texas, lo firmò ormai trentatreenne. Non che si attendessero numeri straordinari (quelli di maglia furono usati entrambi, sia il 5 che il 25); il motivo della corsa ad Horry era rappresentato dalla sua esperienza, dalla nomea di “vincente”, che si sperava potesse confermarsi alla corte di Duncan e Popovich. Così fu, in effetti.

Dopo una prima stagione che vide gli Speroni estromessi al secondo turno, il 2004-’05 San Antonio riuscì nuovamente a trionfare: era, certo, già il momento dei vari Ginobili e Parker, ma sono in molti a ricordare una tripla del Nostro in finale contro i Pistons in cerca del bis, per quel momentaneo 3-2 nella serie, che poi fu chiusa un paio di giorni dopo. Horry, sempre più animale da Finals, chiuse i Play-Off a più di 9 punti e 6 rimbalzi, alla veneranda età di 35 anni.

A fronte di tutto ciò, è ancora più impressionante ciò che avvenne nel 2007, quando un Horry in calo più o meno vertiginoso garantì ai compagni, da vecchia volpe quale era diventato, il passaggio del primo turno a scapito di Denver, all’inizio di un percorso che ricondusse gli Spurs sul tetto della Lega. Cose alla Steve Kerr, alla Bruce Bown. Per gli smemorati, i Cleveland subirono uno “sweep”.

Solo nel 2008, unica pagina nera del professionismo di Horry, le cifre che mise assieme furono davvero ingenerose: in 13 minuti scarsi, ebbe 2.5 ppg, 2.4 rpg e meno del 30% dall’arco. Era tempo di smettere, ed Horry non poté che prenderne atto. In realtà abbiamo avuto notizia, nel 2009, di un interessamento degli stessi Cavs per il giocatore, che ha però saggiamente preferito la strada del commento televisivo per la ESPN, evitando a se stesso di perdere dignità cestistica.

Soprattutto, il 2007-’08 venne ricordato per due “flagrant fouls” di Horry ai danni di Steve Nash prima, e di David West poi, episodi che come ci ricorda Wikipedia in lingua inglese, valsero al sette volte titolato il passaggio dall’essere “Big Shot Rob” allo spietato nickname “Cheap Shot Rob”, anche in virtù delle critiche di numerosi suoi sostenitori. Nel caso non fosse stato chiaro, la durezza sul parquet fu un altro dei tratti distintivi della nostra ala grande.

Il grande tiratore da Alabama è stato, in conclusione, uno dei nove cestisti NBA ad aver vinto almeno sette titoli, ed uno dei due (l’altro è John Salley) ad aver vinto con tre diverse formazioni.

Ha sempre giocato nella Western, ha sempre raggiunto la fase finale del campionato, ma ciò che ancora più conta, è il fatto che ha militato nei soli tre teams dell’Ovest che abbiano vinto il titolo negli ultimi venti anni. E’ nella storia di ognuno dei tre; è nella storia della NBA. Hall of fame alla carriera?

Sam “I am” Cassell

Sempre parlando di “fonti”, Wikipedia in italiano prende, su Cassell, una diversa posizione rispetto alla pagina in inglese. Attribuirgli anche la militanza ai Sacramento Kings nella stagione 2008-’09 è qualcosa di ingiustificato, specie pensando a come abbia terminato la carriera.

Tanto per cominciare, siamo sempre nell’ambito dei multipli di 5: quando non poté indossare il suo caro 10 (non ce ne vogliano i “pallonari”, ma i pionieri di questa “somma” di numeri non sono né Diego Ribas, altro 2+8, né Ivan Zamorano, mitico autore di addizioni: si pensi al 91 o al 73 di Dennis Rodman…), ebbe il 19 (Minnesota e Clippers) ed il 28 (a Boston); come Horry ricorse ai multipli (il 20 a Milwaukee).

E ancora: Cassell è stato, fino al 2008, sempre pedina di scambio, salvo poi scegliere Boston come free agent alla ricerca del tanto agognato terzo anello. Ha disputato i Play-Off con qualunque squadra abbia mai militato, ma il suo maggior spessore in fatto di prestazioni individuali è stato raggiunto in quello strepitoso 2004, quando a 35 anni (ma si veda, a proposito, quanto fatto di Horry alla medesima età) è riuscito per la prima volta a centrare una convocazione per l’All-Star Game ed un secondo quintetto assoluto. Al momento è tra i primi 100 marcatori della storia, con più di 15000 punti in regular season, ed è il trentesimo per il totale di passaggi vincenti, in definitiva il suo marchio di fabbrica.

Tornando al 1997, Sam cambiò ben tre casacche: con Finley ed A.C. Green finì a Dallas nell’ambito dell’operazione-Kidd, salvo poi essere scambiato ai Nets in una maxi-trade che aveva in Marbury e Terrell Brandon gli altri nomi altisonanti (i più dotti sapranno che Cassell si dichiarò addirittura un ammiratore di Brandon). Non giocò la post-season, che però arrivò l’anno dopo: tuttavia, dopo due regular a ridosso del ventello, fu costretto dai malanni ad appena 26 minuti (totali!) nelle tre sconfitte subite da New Jersey al primo turno, senza potersi minimamente imporre nella serie.

Gli stessi acciacchi fecero sì che Sam perdesse quasi tutta la stagione seguente, divisa a metà tra Nets e Bucks, sua nuova franchigia di riferimento: da qui, sebbene già fosse avviata al successo, la carriera di Cassell attraversò i più rosei capitoli post-houstoniani.

I Bucks, di cui fu eletto 9° giocatore di sempre, rappresentano il club in cui Sam rimase per più tempo, dato bizzarro se pensiamo che vi militò dal 1999 al 2003. Oltre a questo, della permanenza a Milwaukee, vanno citate le quattro apparizioni ai Play-Off in cinque anni, con l’eclatante finale di Conference raggiunta nel 2001. Ad estromettere i cervi da una finale che sarebbe, comunque, stata senza storia per chiunque provenisse dalla Eastern, furono i Sixers di Iverson.

Da uomo-franchigia dei Bucks, divenne poi, per effetto dello scambio “alla pari” Cassell-Ervin Johnson (che scomode omonimie!) per Anthony Peeler e Joe Smith, playmaker titolare dei Minnesota Timberwolves. Il dualismo Garnett-Duncan, che caratterizzò il decennio, poteva grazie all’innesto di Sam “I am” deporre, per una volta, a favore dei Wolves, in cerca da anni di una finale, se non addirittura di un titolo per Garnett, sempre più “The Big Ticket”, ma sempre meno “vincente”. La sensazione che per Minnie fosse la volta buona, proveniva da un forte argomento dei critici, consistente nell’assioma, più o meno condivisibile, che potremmo riassumere con il motto “la Big Three porta gioielli” (Worthy-Magic-Jabbar; Jordan-Pippen-Rodman e così via…).

La “Big Three” era un sistema di gioco di cui Cassell era evidentemente già pratico, essendo stato, a Milwaukee, membro della triade composta anche da Ray Allen e Glenn Robinson. Grande virtù, in questo sistema di gioco, è rappresentato dal fatto di completarsi, e di non sovrapporsi come prime donne. L’estroso play poteva rappresentare ciò che gente come Wally Szczerbiak non era stata in grado di dare a KG e soci.

Dunque, a Garnett e Cassell, venne unito un altro celebre atleta in cerca di redenzione: per alcuni “lo strangolatore della Baia”, per altri semplicemente Latrell Sprewell, ultimo grande eroe -non ce ne vogliano per ora i fans di Gallinari- dei New York Knickerbockers.

Si trattò di due regular devastanti per la franchigia di Minneapolis, che non riuscì però ad andare più in là della finale di Conference, la seconda (dopo quelle di Houston) raggiunta e persa dal migliore Cassell di sempre. Ovvio che fosse opera dei Lakers, mentre è un po’ meno scontato il fatto che, come ai Nets, Sam sia stato condizionato da infortuni al momento cruciale. L’anno seguente, Cassell si fermò ad aprile, e non vide post-season.

Alle porte della fine dell’era-Saunders, Cassell si aggregò ai Clippers in cambio di Lion Chalmers e Marko Jaric. E’ lecito, qui, parlare di impresa, individuale e collettiva. Sam si risollevò dai deludenti numeri dell’anno prima (13.5 ppg e 5.1 apg), arrestandosi a 17.2 ppg e 6.3 apg; la squadra, di cui nominiamo Brand, Kaman e Maggette (ma saremmo tentati di parlare di Cuttino Mobley o Tim Thomas…), approdò alla fase successiva con un ottimo 40-42. Nelle semifinali di Conference, si arresero solo in gara-7 ai Phoenix Suns.

Come da copione, per l’ennesima volta le cifre di Cassell andarono peggiorando, andando a riflettersi sul rapporto tra la franchigia ed il giocatore. Tanto che a metà del 2007-‘8, a seguito di controversie contrattuali, Sam si liberò, andando a rimpolpare il lanciatissimo roster di Boston.

Il resto è storia nota, e non troppo remota. Un’altra celebre “Big Three”, con la particolarità che, a parte Pierce, si fondava su Garnett e Ray Allen, storici compagni di Cassell.

Non è un caso che si possa parlare di “affidabilità”, di un giocatore-garanzia, sempre cercato e voluto da franchigie con precisi obiettivi: tutto questo fa il paio con le varie cessioni di cui Cassell è stato oggetto. Si pensi, ancora, che da assistant coach di Washington è stretto collaboratore di tale Flip Saunders…

Epilogo

Da Houston al 2008, per quindici anni pieni, queste due carriere hanno illuminato la NBA. I 24 minuti che le statistiche danno a Horry non dicono granché sulla proverbiale freddezza di Robert; i 26 giri di lancette che leggiamo a proposito di Cassell non lasciano troppo spazio alla sua grande intelligenza cestistica.

Dieci titoli in due, conquistati vincendo all’inizio, così come alla fine. Per ciò, e non ci vuole troppo coraggio per farlo, includiamo questi due campioni nell’Olimpo NBA, se di Hall of Fame non si può ancora parlare.

Un’ultima statistica: hanno disputato, in due, più di 2000 partite in stagione regolare.

caelum, non animum, mutant qui trans mare currunt

bellissimo amarcord.

“Quanti anni avrà Cassell? 104??? E ancora si va per la sua finta di testa…”

Due comprimari, ma due personaggi sicuramente importanti della NBA. Cassell io non lo inserirei nella Hall of Fame, mentre già vedrei di più l’inserimento di un Horry. Insomma, capisco che non abbia avuto un talento da Hall of Fame, ma qui c’è poco da dire: 7 titoli, specialista difensivo, tiri pesantissimi…questo era un grande, poco da dire!