La partenza dei Rockets

La regular season è bella perché varia, piena delle più disparate storie, talvolta anche effimere (Linsanity chi?), ma sempre in grado di catturare l’immaginazione.

Proprio perché relativo ad un dedalo così intricato di partite, biografie ed episodi, un evento come l’assegnazione dei premi post-stagionali (MVP, Sesto Uomo, Difensore dell’anno, Executive of the year, MIP, Miglior Allenatore e Rookie dell’anno) può lasciare l’amaro in bocca, amaro legato al mancato riconoscimento di moltissime grandi prestazioni. Ed è anche giusto, se ci pensate: per definizione un premio si assegna al migliore in assoluto in una data categoria, ma personalmente mi ha sempre affascinato di più la linea ideale fra il gruppo dei più grandi ed il resto, piuttosto che quella fra il trionfatore e il gruppo dei secondi.

Per rimanere in clima di riconoscimenti, per quanti mi riguarda è molto più importante essere nominato per l’Oscar che vincere la statuetta.

Perciò, per far sì che più protagonisti del gioco entrino negli albi d’oro (anche se solo per mezzo di un taglio backdoor di cui non verranno mai a conoscenza) ora segue una sorta di premiazione degli underdogs.

Underdog MVP: LaMarcus Aldridge, Portland Trail Blazers

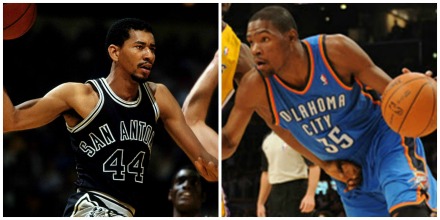

Underdog MVP: LaMarcus Aldridge, Portland Trail BlazersDiciamocelo, la staffetta LeBron-Durant ha stancato un po’ tutti, perchè non siamo nel 1970 e non siamo Ferruccio Valcareggi intento a barcamenarsi fra Mazzola e Rivera, e poi si sa, il numero 6 fa sempre passi e il 35 ha tutti i fischi a favore…

Scherzi a parte, come “MVP ombra” è stata scelta la power forward dei Blazers invece di Paul George (per il quale un terno al lotto fra tifosi NBA italiani è l’ultimo dei problemi in questo momento) sia per il minore richiamo mediatico dei lunghi in generale (vedi Shaq da un solo MVP in carriera) sia per la specifica bassa popolarità di Aldridge, provata in Cassazione dalle votazioni per l’All-Star Game, nelle quali non solo non è stato votato in quintetto, ma non c’è neanche andato vicino.

Outcome bizzarro per uno che, postando career-highs in punti, rimbalzi e assist (23.9, 11.5 e 2.8, rispettivamente settimo e sesto nelle prime due categorie), ha trascinato la franchigia dell’Oregon, data in autunno come potenziale candidata ad un basso piazzamento playoff a Ovest, ad uno dei primi 3 posti nella Conference, risultato ovviamente non dovuto ai meriti esclusivi di un singolo, ma di cui il lungo texano è per buona parte protagonista.

Trovatosi in un quintetto di alto livello, con un altro All-Star in rampa di lancio come Damian Lillard, un tiratore affidabile, Matthews, un centro solido sulle due metà (Robin Lopez), e l’archetipo dei “glue guys”, Nicolas Batum, Aldridge si sta esprimendo su livelli a cui forse non ci si sarebbe mai aspettati, soprattutto in termini di continuità, esaltato nelle sue caratteristiche di lungo mobile (ottavo in distanza percorsa a 127.6 miglia, primo lungo) e tecnico (il suo giro e tiro a braccia distese ricorda sinistramente quello di un’altra ala passata dall’ex Rose Garden, un certo Sheed..) dall’attacco flow di coach Terry Stotts, attacco affermatosi come il migliore della Lega (e secondo in Efficiency) nel quale la presenza del numero 12 è imprescindibile, come dimostra la sua percentuale di usage (ovvero il numero di possessi “condotti” da un giocatore) del 29.4%, quinta assoluta, e quella, bassissima, di palle perse, ferma al 7.2%, indice quest’ultima di una grande maturità nella gestione della sfera.

LaMarcus è dunque l’ingranaggio principale e l’olio di una macchina andata già molto oltre le più rosee aspettative presenti, tanto oltre da nascondere alcuni difetti destinati a farsi sentire già da ora e in maniera ancora più marcata da metà aprile: un rendimento difensivo da bottom 10 e una panchina profonda come la carta da lucido, con l’eccezione di Mo Williams (Portland è l’unica squadra ad aver utilizzato sempre lo stesso quintetto base); ma se con queste carenze i giovani Blazers sono stati in grado di rimanere per oltre 50 gare fra le migliori 5 squadre della Lega (unici a battere 2 volte i Thunder fra l’altro) bisogna chiedersi: a) cosa saranno in grado di fare in futuro, e b) quale sia la conditio sine qua non di questo successo, e la risposta può essere solo: LaMarcus Nurae Aldridge.

Un’ultima ragione per considerarlo l’autentico “best kept secret MVP”: si è parlato molto della sindrome da secondo posto di KD35 nei confronti di James, ma non di quella di Aldridge con il neo-battezzato “Slim Reaper”; infatti chi è il miglior giocatore della seconda miglior squadra della Division dove gioca Durant? E chi è il miglior Texas Longhorn di sempre in NBA dopo Durant?

Altri candidati: Kevin Love, Blake Griffin, Paul George.

Underdog Coach of the Year: Jeff Hornacek, Phoenix Suns

Underdog Coach of the Year: Jeff Hornacek, Phoenix SunsDopo aver perso le prime 2 partite casalinghe delle Finals 1993, Charles Barkley, all’epoca sboccata (lo è tuttora) stella dei Suns, disse: “Siamo nello Stato giusto, il buco in cui ci troviamo è profondo come il Grand Canyon”. Eppure molti tifosi in Arizona avrebbero preferito trovarsi un’altra dozzina di volte in una situazione simile, rispetto al fato plumbeo prospettato per Phoenix da un anno e mezzo a questa parte.

Una franchigia che, perso Nash, sembrava sbandare a ogni piè sospinto verso il suddetto burrone, fra coach licenziati (Gentry e Hunter), scelte sprecate e/o bollate di bidonismo troppo in fretta (Kendall Marshall), trade deleterie (Robin Lopez per Wesley Johnson in uno scambio a tre) e casi di indisciplina (Beasley tagliato per droga).

E va detto che anche l’operato più recente del GM Ryan McDonough aveva fatto inarcare più di un sopracciglio: la scelta di Len con la quinta pick del Draft, nonostante Nerlens Noel fosse ancora disponibile, e nonostante un roster con già molti lunghi a contratto (Frye, i fratelli Morris, e in quel momento Scola e Gortat), e la trade con Clippers e Bucks che ha prodotto l’arrivo di Eric Bledsoe, di per sé un gran bel colpo, ma indecifrabile considerata la presenza in Arizona di un’altra ottima point guard di belle speranze come Goran Dragic.

E allora come sarà mai possibile che Phoenix, considerata una delle tre peggiori squadre della Western in ogni preview, sia ora in lotta addirittura per il sesto posto (30 W-21 L)? Well, Jeff happened.

Jeff Hornacek, coach all’esordio dopo una grande carriera NBA durata 14 anni, ha preso in mano le redini e trovato una quadratura del cerchio inspiegabile, costruendo un sistema quasi Spursiano con 8 giocatori sopra gli 8 di media e nessuno sopra i 35’ a partita, impostato su grandi ritmi offensivi (sesti in pace, ottavi in efficiency) ed iniziative individuali; ha resuscitato gente come Gerald Green e ottenuto il massimo dai Morris e da Dragic, ormai materiale da All Star (20+6 assist ad ogni palla a due) e perfettamente integrato con Bledsoe, almeno fino all’infortunio al ginocchio destro di quest’ultimo, out per tutta la stagione.

E se l’assorbimento ottimale dell’infortunio della nuova stella della squadra è un buon test per la solidità di un roster, Hornacek e i suoi Suns l’hanno decisamente passato, sancendo un successo stagionale pieno, playoff o non playoff, e visti i grandi spazi salariali di cui disporranno con la fine del contratto di Okafor è plausibile immaginarseli a livelli ancora più alti nei prossimi anni, sempre con Hornacek al timone, ça va sans dire.

Come ha scritto Howard-Cooper su NBA.com: “l’Hornacek coach è come il giocatore: sobrio, umile e composto. E ottiene risultati stellari, persino da rookie”. Aggiungiamo che nessun allenatore esordiente aveva fatto così bene da Avery Johnson nel 2004-05, e abbiamo detto tutto (sebbene un paragone con AJ non porti necessariamente bene…).

Altri possibili candidati: Terry Stotts, Tom Thibodeau, Mike Budenholzer.

Underdog Executive of the Year: Masai Ujiri, Toronto Raptors

Underdog Executive of the Year: Masai Ujiri, Toronto RaptorsBack-to-back! Back-to-back! Non è mai successo che un GM riuscisse a vincere il premio in anni consecutivi, ma per il nativo di Zaria, Nigeria (già primo non-americano premiato) stabilire nuovi primati non sarebbe una novità.

Dopo aver sfiorato il monumento equestre per la cessione di Bargnani ai Knicks senza aver ancora messo piede in Canada, è passato direttamente all’apoteosi mandando Rudy Gay, lievemente fuori controllo nelle selezioni offensive (38.8% dal campo su quasi 19 tentativi e 0.67 di rapporto assist/palle perse), a Sacramento per Chuck Hayes, Quincy Acy, Greivis Vasquez e Patrick Patterson, scambio che ha portato Toronto (21-12 dall’affare) addirittura al terzo posto ad Est.

Certo, se i Raptors si trovassero nell’altro emisfero i toni non sarebbero tanto entusiastici, ma ciò non toglie che l’atteggiamento spregiudicato di Ujiri, già visto nel Melodrama e nei 44 milioni dati a JaValone McGee (questa forse non una trovata celestiale), produca risultati di spicco, per certi versi addirittura “troppo” di spicco.

Una mossa di rifondazione si è trasformata in una chiave per un probabile fattore campo a Est in un annata dove, vista la profondità del Draft 2014, molti hanno scelto di tankare; idea che sembrava inizialmente nelle corde dei Raptors stessi, pronti a cedere un Kyle Lowry destinato a chiedere più pecunia di quanta i canadesi siano disposti a dargliene, ma apparentemente abbandonata viste le opportunità di una grande stagione venutesi a creare, e va reso merito al management per questo.

Qui va fatta una menzione d’onore al machiavellico trio degli Indiana Pacers – Larry Bird, Donnie Walsh e Kevin Pritchard – non solo per aver costruito una contender, ma soprattutto per il colpo da gobbo di Notre Dame, cioè più gobbo del gobbo, messo in atto con la firma di Andrew Bynum, non tanto per l’utilità che il giocatore potrà concretamente avere nell’Hoosier State, quanto per il fatto di averlo soffiato alle rivali in carenza di lunghi (un esempio a caso? In Florida…). Banda Bassotti.

Altri possibili candidati: Sam Presti

Underdog Rookie of the year: Victor Oladipo, Orlando Magic

Underdog Rookie of the year: Victor Oladipo, Orlando MagicQuando si dice un tempismo perfetto. Fino ad una settimana fa sarebbe stato quantomeno improbo cercare un’alternativa a Carter-Williams per il titolo di miglior matricola.

E invece. E invece i Magic hanno messo in fila 3 vittorie, prima con Detroit, poi con le 2 sulle migliori squadre della regular season (OKC e Indiana), e la combo guard da Indiana University ha avuto un impatto fondamentale in tutte le partite: 20 con 8-10 con i Pistons, 14 e 5 rimbalzi (fra cui quello da cui è scaturita la schiacciata vincente di Harris) contro Durant&co., e 23 contro la miglior difesa della Lega.

Proprio quest’ultima partita potrebbe segnare uno spartiacque decisivo nella carriera di Oladipo, uno che nel 2010 era ritenuto il 146esimo prospetto della nazione (si sa, lo scouting è una via di mezzo fra astrologia e alchimia): 13 nel solo quarto periodo alla testa di una rimonta pazzesca da -11, ma soprattutto un’intraprendenza e un hustling debordanti, qualità non passeggere e che, unite ad una grande etica del lavoro e ad un fisico da tank (ma senza –ing), sembrano preannunciare un grande futuro per il ragazzo.

Chiaramente non sono state tutte rose e fiori: Vaughn ha da subito cercato di riprogrammarlo come point guard da completo novizio del ruolo, e gli alti e bassi che ne sono conseguiti, specialmente in termini di palle perse (3.2 a fronte di 4 assist), prospettano una lunga camminata nel deserto per arrivare a Gerusalemme, anche se magari non una quarantina d’anni. Omaggio allo spirito di sacrificio.

Altri possibili candidati: Trey Burke

Underdog Defensive Player of the Year: Joakim Noah, Chicago Bulls

Underdog Defensive Player of the Year: Joakim Noah, Chicago BullsSe l’avesse conosciuto, Proust non avrebbe saputo di che scrivere, perché per quest’uomo il tempo perduto non esiste.

Non esistono infortuni a giocatori-franchigia, non esistono cessioni di grandi giocatori, non esistono infortuni alla coscia o influenze, soprattutto non esiste la minima velleità di tanking: nel Noah-pensiero esiste solo lo sforzo massimo, stoico, sera dopo sera, ad una sola velocità, la più alta possibile; che dire, se il coach dei Bulls fosse stato uno con una filosofia dissimile (cioè, be’, chiunque eccetto Thibodeau), tanto zelo sarebbe certamente stato ripagato con lunghe sieste in panchina o con una trade.

Il lavoro svolto dal franco-svedese-camerunense nato nello Stato di New York all’interno della seconda miglior difesa NBA (dopo Indiana) va oltre l’encomiabile: defensive rating assestato sui 98.6 punti concessi su 100 possessi, 45% concesso al ferro (va detto che il suo compagno Taj Gibson fa ancora meglio, 42.6%, ma su oltre 2 tentativi in meno), 18.3 opportunità di rimbalzo (quarto), rimbalzi contestati presi (sempre quarto), oltre a 1.1 steals e 1.4 stoppate, e una totale leadership emozionale. Molto emozionale:

http://www.youtube.com/watch?v=urfdwK-IC6M

Non stupisce che nella Windy City sia ormai oggetto di vari culti pagani, e che nessuno si lamenti più dei 60 milioni garantitigli per 5 anni (scadenza 2016), anche perché ormai non manca di lesinare scampoli di grande pallacanestro pure nell’altra metà campo: nel 2014, 5.8 assist a partita, comprese due escursioni a quota 11 nelle ultime 4 giocate, che ne fanno il miglior lungo passatore della Lega assieme a Marc Gasol.

Non sarà mai una superstar, soprattutto per le lacune in fase realizzativa, e la injured list sarà una sua perenne (seppur, si spera, saltuaria) compagna, ma è un elemento da cui difficilmente Chicago sceglierà di prescindere, almeno finché ci sarà Thibodeau (fra l’altro 0-2 senza di lui), e l’essere l’ancora di una squadra quarta a Est pur essendo ancorata a DJ Augustin (DJ Augustin!) in attacco, lo qualifica come no-brainer Difensore dell’Anno.

Se poi qualche tennista francese si decidesse a vincere uno Slam a 31 anni dal Roland Garros di suo padre Yannick (ma a meno di un’apparizione divina a Tsonga la vedo nefasta), Noah potrebbe puntare a diventare il primo atleta di famiglia, ma pur con tutta la sua verve, non tutti gli obiettivi possono dipendere da lui.

Altri possibili candidati: Andrew Bogut; Serge Ibaka; Anthony Davis

Underdog Most Improved Player, DeAndre Jordan, Los Angeles Clippers

Underdog Most Improved Player, DeAndre Jordan, Los Angeles ClippersColpo di scena finale, con la seguente motivazione: quale altro giocatore è passato dall’essere oggettivamente un weak link ad un punto di forza per una potenziale contender? Nemmeno Born Ready, che già l’anno scorso era valutato come una preziosa aggiunta al line-up di Indiana.

Rivers ha fatto un mezzo miracolo: ha preso un esponente di quella sequela di corpaccioni atletici da scolarizzare, trend NBA contemporaneo se ce n’è uno, e l’ha trasformato in un legittimo centro titolare: più che legittimo, considerati i 14 rimbalzi e il 65.9% dal campo (anche se con soli 6.1 tentativi, tutti da vicino, è più facile), entrambi primati stagionali, e le 2.4 stoppate (quarto).

La crescita del mancino da Texas A&M non è ancora completa, per esempio la percentuale concessa al ferro è troppo alta, 52%, soprattutto in ottica playoff, ma va anche detto che la media di tiri fronteggiati in penetrazione da DeAndre scollina la doppia cifra, indicando una difesa perimetrale ancora più rivedibile.

I movimenti in post sono quelli che sono, e la percentuale dalla lunetta resta da Shaq dei tempi bui (43.6%), però un miglioramento soprattutto mentale così rapido non sarebbe stato pronosticabile neanche da Nostradamus, e va rimandato alla capacità pedagogica di Rivers, come provato anche dal rendimento di Griffin in contumacia Paul, ed all’etica del lavoro di questa creatura di 2.11x120kg che, dopo la tragica post season sofferta con Gasol e Z-Bo l’anno passato, arriverà con un carico erculeo di motivazioni alla prima serie primaverile.

Altri possibili candidati: Anthony Davis; Monta Ellis; Reggie Jackson

Ho deciso di non assegnare l’ultima coccarda, un po’ perché l’unica alternativa plausibile al vincitore scontato, Jamal Crawford, è quel Manu Ginobili di cui si è parlato nel primo articolo sui premi, un po’ perché non ricordo una stagione nella quale i principali cambi si siano trovati così sovente a dover partire titolari, basti pensare all’altro Crawford, Jordan (finché è stato a Boston), a Wilson Chandler, a Jamal stesso, o al caso più noto, Reggie Jackson, senza considerare quelli condizionati dai postumi di infortuni o da liaisons di varia natura, come Lou Williams o JR Smith, soffocando ogni eventuale dibattito sull’assegnazione (sulla quale altrimenti si spenderebbero ore e ore a disquisire, vero?).

Perciò, se l’NBA vuole una seria lotta per il 6th Man Award deve diminuire il carico di partite inflitto ai giocatori, ma solo ed esclusivamente per questo motivo…

freshman di lingue a milano, a 11 anni si ammala gravemente di NBA grazie a LeBron James (fino a the Decision) e Kevin Garnett; il suo sogno è fare il giornalista sportivo